1949年1月31日,北京在没有发生大规模战斗的情况下获得解放,标志着持续了两年多的解放战争取得了关键性突破。这一事件象征着中国共产党在军事斗争中获得了重要成果。

从古至今,人们常说"得中原者得天下"。一旦北方地区局势稳定,新中国的建立就只是时间问题了。这句话反映了中原地区在统一全国过程中的关键地位。历史上,控制北方往往被视为掌控全国的重要一步。当北方地区平定后,建立统一的新政权便水到渠成。这种观点体现了中国历史发展的一个基本规律,即北方地区的稳定对整个国家的统一具有决定性作用。因此,北方局势的稳定往往预示着新政权即将诞生。

解放军进入北京后,中国共产党领导人立即开始筹备民主协商会议的召开。

【第一届政治协商会议的筹备与召开】

1949年6月15日,中国共产党在北京召开了政治协商会议筹备会。会上,毛泽东作为中共中央的代表,向各民主党派、社会团体、民主人士、少数民族代表以及海外华侨详细说明了党的政治立场和未来规划。这次会议为新中国成立奠定了重要的政治基础。

推翻国民党反动政权和消除压迫人民的三大障碍,呼吁立即筹备新一届政治协商会议,建立中华人民共和国,选举产生民主联合政府,引领国家走向自主、解放、安定与团结的未来。

毛主席在演讲中提到,一旦中国人民掌握了国家的命运,中国将像初升的太阳一样,光芒四射,迅速清除旧政府遗留的腐败,治愈战争带来的创伤,最终建立一个真正强大的人民共和国。

在长达百年的屈辱历史后,毛主席的这番话让在场所有人精神为之一振。当天听完他的讲话后,与会者全体起立鼓掌,并和毛主席一起高声呐喊。

1949年9月21日到30日,经过充分准备,中国人民政治协商会议首次全体会议在北平举行。这次会议标志着新中国政治协商制度的正式确立,为新中国的成立奠定了重要基础。会议期间,代表们就国家建设、政府组成等重大问题进行了深入讨论,最终通过了《共同纲领》等重要文件,为新中国的政治体制和发展方向提供了基本框架。这次会议的召开,体现了中国共产党与各民主党派、无党派人士的团结合作,展示了新中国政治协商制度的独特优势。

本次大会共吸引了635名正式代表和300名特邀嘉宾出席。参与人数达到935人,规模较大。其中,正式代表占比约68%,特邀嘉宾约占32%,与会人员结构合理。大会现场座无虚席,气氛热烈,充分体现了社会各界对此次会议的重视程度。

会议筹备组由89位知名人士构成,包括毛泽东、朱德、刘少奇、周恩来、李济深、张澜、沈钧儒、黄炎培、郭沫若、马叙伦等,共同负责大会的组织工作。

在这次大会上,代表们审议并批准了四份关键性文件。首先是《中国人民政治协商会议首届全会宣言》,明确了新中国的政治方向。其次,《中国人民政治协商会议共同纲领》确立了国家的基本政策框架。此外,《中国人民政治协商会议组织法》规范了政协的运作机制,而《中华人民共和国中央人民政府组织法》则规定了中央政府的组织结构。这些文件为新中国的建立奠定了制度基础。

《中国人民政治协商会议共同纲领》在建国初期发挥了临时宪法的作用。这份纲领性文件明确了新中国的多项基本制度,包括选定北京作为首都,确立公元纪年法,制定国歌和国旗等核心国家象征。这些决策为新中国的政治体制和文化认同奠定了重要基础,成为国家建设初期的指导性文件。

与此同时,另一项关键任务是推举新建立的中央人民政府的领导人。

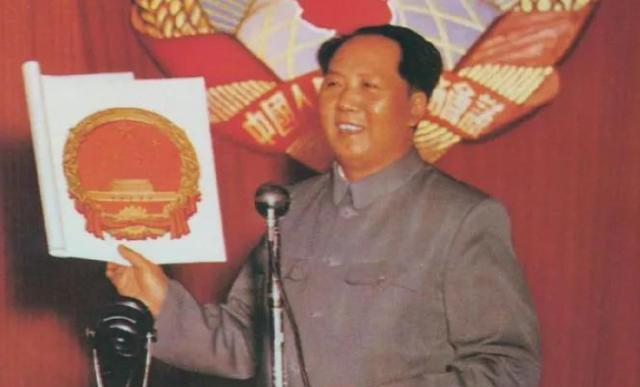

在首届中央人民政府主席选举中,毛泽东同志获得了575张支持票,成功当选。这一结果充分体现了代表们对他的高度信任与认可。选举过程遵循民主原则,各代表独立行使投票权,最终形成了这一历史性决议。毛泽东同志的当选,标志着新中国政治体制的正式确立,为国家的建设与发展奠定了重要基础。

【是谁没有为毛主席投票】

共有576人参与了这次投票,结果并非一致同意。

投票结果公布后,大家发现少了一票,都感到意外。按理说,毛主席应该全票通过,这是很自然的事。于是有人猜测,可能是毛主席谦虚,没给自己投票。

经过调查发现,毛主席实际上已经为自己投了票。所以,那缺失的最后一张票,应该是其他人没有投出。

尽管一张选票的增减不会改变最终选举的走向,但经过长期奋斗,人们深知是毛泽东引领中国实现了"新民主主义革命"。因此,民众普遍期望毛泽东能够获得全体一致的支持。

针对这一情况,周恩来总理亲自向毛泽东主席进行了详细汇报。

针对这次选举结果,毛主席表现得相当豁达,他对周恩来说:“代表们有权利选择我,同样也有权利不选我。少一票没什么大不了的,不必在意。”

大会现场,当宣布毛泽东同志担任中央人民政府主席的决定时,整个会场沸腾了。雷鸣般的掌声此起彼伏,每个人脸上都洋溢着难以抑制的喜悦。这一历史性时刻,让在场的每一个人都为之振奋,大家不约而同地用最热烈的掌声表达内心的激动与崇敬之情。

然而,在场的人仍在暗自猜测,究竟是谁没有将最后一票投给毛主席。

据调查,当时担任民盟秘书长的张东荪在投票环节没有支持毛泽东。这一事实在事后被确认。

张东荪这个人挺难说清楚。

张东荪最初的确投身于革命事业,但他在革命信念方面显得不够坚定。

张东荪是早期在中国推广社会主义思想的重要人物,他的影响力使他获邀加入中国共产党在上海的创始组织。

然而,张东荪逐渐意识到自己信奉的社会主义理念与马克思提出的科学社会主义存在本质差异,因此他决定离开上海的发起组织。

张东荪与我党的关系长期以来一直处于摇摆不定的状态。在某些时期,他表现出强烈的支持态度,而在另一些时候,他又对我党的某些政策提出质疑和反对。这种立场的不确定性使得他与党的关系显得复杂而难以捉摸。

无论形势如何变化,我们党始终对这位同志保持着高度的信任。在长期革命和建设过程中,他始终与党同心同德,用实际行动证明了自己的忠诚与担当。党对他的信任不是盲目的,而是建立在他一贯表现和实际贡献基础上的。这种信任关系是经得起历史考验的,也是推动我们事业不断向前发展的重要保证。

张东荪在最后一轮投票中未支持毛主席,背后有其个人原因。他的选择并非偶然,而是基于自身的判断和立场。张东荪在当时的情境下,权衡了多种因素,最终做出了这一决定。这一举动反映了他对当时局势的独特看法,也体现了他在关键时刻的独立思考。尽管这一选择在当时可能引起争议,但它确实展现了张东荪在复杂环境中的个人立场。

张东荪在当时的政治舞台上担任了重要角色,他不仅是大会主席团的成员之一,还被选为中央人民政府委员会的委员。

张东荪长期以来对马克思主义的科学社会主义理论持有自己的见解。

在冷战初期中国全面倒向苏联的背景下,张东荪对新中国的外交路线持保留态度。他质疑全面倒向苏联的政策,主张中国应在美苏两大阵营间采取平衡立场,避免被卷入东西方对抗的泥潭。这种观点与当时的主流外交方针形成鲜明对比,体现了其对国际局势的独立判断。

1949年初,张东荪、费孝通和雷洁琼等人前往西柏坡,与毛泽东进行了会面。

当时,毛泽东对张东荪提出的"中间路线"思想以及反对中国外交向苏联倾斜的立场表达了明确的不同意见。他直接指出了这些观点存在的问题,认为这种态度不符合当时的国际形势和中国的实际需要。毛泽东强调,在当时的国际环境下,中国必须采取明确的外交立场,不能走所谓的中间道路。他批评张东荪的想法过于理想化,没有考虑到现实的政治环境。毛泽东的这一表态,实际上是对当时国内关于外交路线争论的明确回应,也表明了中国共产党在外交政策上的坚定立场。

这可能就是他没有支持毛主席的原因了。

【张东荪为何会走上“叛国”之路】

尽管情况如此,毛泽东对张东荪依然保持着高度的敬意。

政治协商的核心在于广泛听取各方建议和策略,禁止表达意见显然行不通。毛主席始终秉持着这样的理念:遇到不同看法时,应该通过讨论来解决。这种态度体现了对知识分子的尊重和包容。

张东荪在投票给毛主席时犹豫不决,主要源于双方政治理念存在分歧,这种情况其实并不难理解。

然而,张东荪后续的行为却显得极其不成熟。

张东荪坚信自己的观点无误,因此他私下与美国方面进行了联系,未向党和国家汇报。

张东荪主张,中国只需向美国传达不与其对抗的立场,就能防止美国在与社会主义国家对抗时将冲突引向中国。他认为,通过明确表达中立的姿态,可以有效地避免卷入美苏之间的冷战纷争,从而保护国家的安全与稳定。这种策略的核心在于通过外交手段减少外部威胁,确保中国不被拖入国际冲突的漩涡。

王志奇当时主动联系了张东荪,他长期与美国方面保持联络。在与张东荪的交流中,王志奇多次提及美国可能发动第三次世界大战的猜测,并建议张东荪提前考虑立场选择问题。

张东荪轻信了王志奇的谎言,误以为对方能够建立与美国沟通的桥梁,并自认为可以充当中国学术界、政协以及民盟与美国之间的联络人。他甚至将一份政协成员的名单交给了王志奇。

王志奇的身份被揭露为美国间谍后,他很快就被抓捕。在审讯过程中,他毫不犹豫地供出了张东荪,将其牵扯进了这起案件中。

张东荪的举动引起了民盟的注意,民盟多次对他提出批评,最终决定将他除名。

在抗美援朝期间,张东荪的某些行为引发了争议,当时有人主张将其认定为叛国罪。

毛主席后来特意指示,不用采取强制措施,按照处理人民内部矛盾的方式对待,给予基本生活保障即可。

毛主席为何会接纳一个叛徒?这背后有特定的历史背景和原因。当时的环境复杂,政治局势多变,毛主席在处理这类问题时,往往从全局出发,权衡利弊。叛徒的存在可能在某些情况下对整体战略有利,或者他们的行为在当时并未被完全揭露。毛主席的决策并非轻率,而是基于对形势的深刻理解和长远考虑。因此,尽管表面上看似不合常理,但实际上这是在当时特定条件下的一种策略性选择。

张东荪的问题主要出在思想上,而不是本质。他的出发点可能并不恶劣,只是想法上出现了偏差。从根本上看,这个人并非心怀恶意。

张东荪的担忧源于他害怕战争会蔓延到国内。

在解放军与傅作义商讨北平和平解放期间,张东荪多次向傅作义建议,主张通过谈判而非武力解决争端。他强调,应避免战火破坏这座历史名城的文化遗产,呼吁傅作义以和平手段处理局势。

张东荪在促成傅作义接受和谈过程中发挥了关键作用。当时局势下,傅作义最终选择通过谈判解决北平问题,很大程度上得益于张东荪的积极斡旋和努力。作为中间人,张东荪凭借其影响力,在双方之间架起了沟通的桥梁,为和平解决北平问题创造了有利条件。他的这一贡献在历史进程中具有重要意义,不仅避免了大规模军事冲突,也为北平的和平解放奠定了基础。

北平和平解放后,他对自己在其中发挥的作用感到十分骄傲,甚至认为这一经历比他之前写的十几本书都更有价值。在他看来,这次行动的意义远超过他以往所有的学术成就。

在近现代中国的革命进程中,像张东荪这样的温和派人士并不少见。当面对社会内部冲突时,张东荪的观点或许能发挥一定的调解效果。

然而,在对抗帝国主义的过程中,张东荪对敌我双方的态势缺乏清晰的认识。

张东荪在政治领域缺乏远见卓识,不具备革命者应有的献身与牺牲品质。

他深受西方思想和理论的熏陶,导致革命信仰不够坚定。

政治斗争经验的缺失导致他难以识别像王志奇这样的间谍,同时也无法准确把握行动时机。这种不足使他无法有效应对复杂局面,在关键时刻做出正确决策。由于缺乏必要的政治敏锐度,他既无法分辨敌我,也不能在合适的时机采取恰当的行动。这种能力上的短板严重影响了他的政治判断力和执行效率,使他在复杂环境中难以有效运作。

当时中国与苏联建立友好关系,完全基于自身的战略考量,而非像南朝鲜那样采取依附强国的策略。我们始终坚持独立自主的外交方针,保持自身政策的独立性,绝不会让苏联左右我们的决策。这种立场体现了中国在处理国际关系时的一贯原则,即维护国家主权和自主权。

中美关系的未来走向取决于国际形势的变化,双方需要在恰当的时机采取相应的行动来推动关系发展。

张东荪显然没有意识到自己的行为已经越界,做出了本不应由他插手的事情。他未能理解其中的利害关系,导致涉足了不该涉足的领域,采取了错误的行动。这种不当之举不仅超出了他的职责范围,也违背了应有的行为准则。

张东荪身处新中国时期,毛泽东主席亲自过问了他的事情。经过详细调查和认真考量,政府充分听取了他的意见,最终决定对他网开一面。这个结果体现了当时对张东荪案的特殊处理方式,展现了政府审慎的态度和对个人情况的充分考虑。整个过程既严格又人性化,最终给了张东荪重新开始的机会。

张东荪被免职后,虽然仍挂着北大哲学教授的头衔,但实际上已无实权,只能在家闲居。他每天靠种花、写诗来消磨时光,以此排遣无所事事的烦闷。

在那个动荡的年代,张东荪因被指控为“特务”而遭到拘捕。然而,这一事件并未对他造成严重的打击。

尼克松访华的消息传到张东荪耳中,他对此感到十分欣慰。他觉得,中国当时选择的这条外交路线是明智之举。张东荪认为,这一决策不仅符合国家利益,也为未来的发展奠定了基础。他坚信,通过这样的外交策略,中国能够在国际舞台上取得更大的成就。张东荪的这种看法,反映了当时许多知识分子的共同心声,他们普遍认为,这一举措是国家走向开放和进步的重要一步。

1973年6月,张东荪去世,终年87岁。