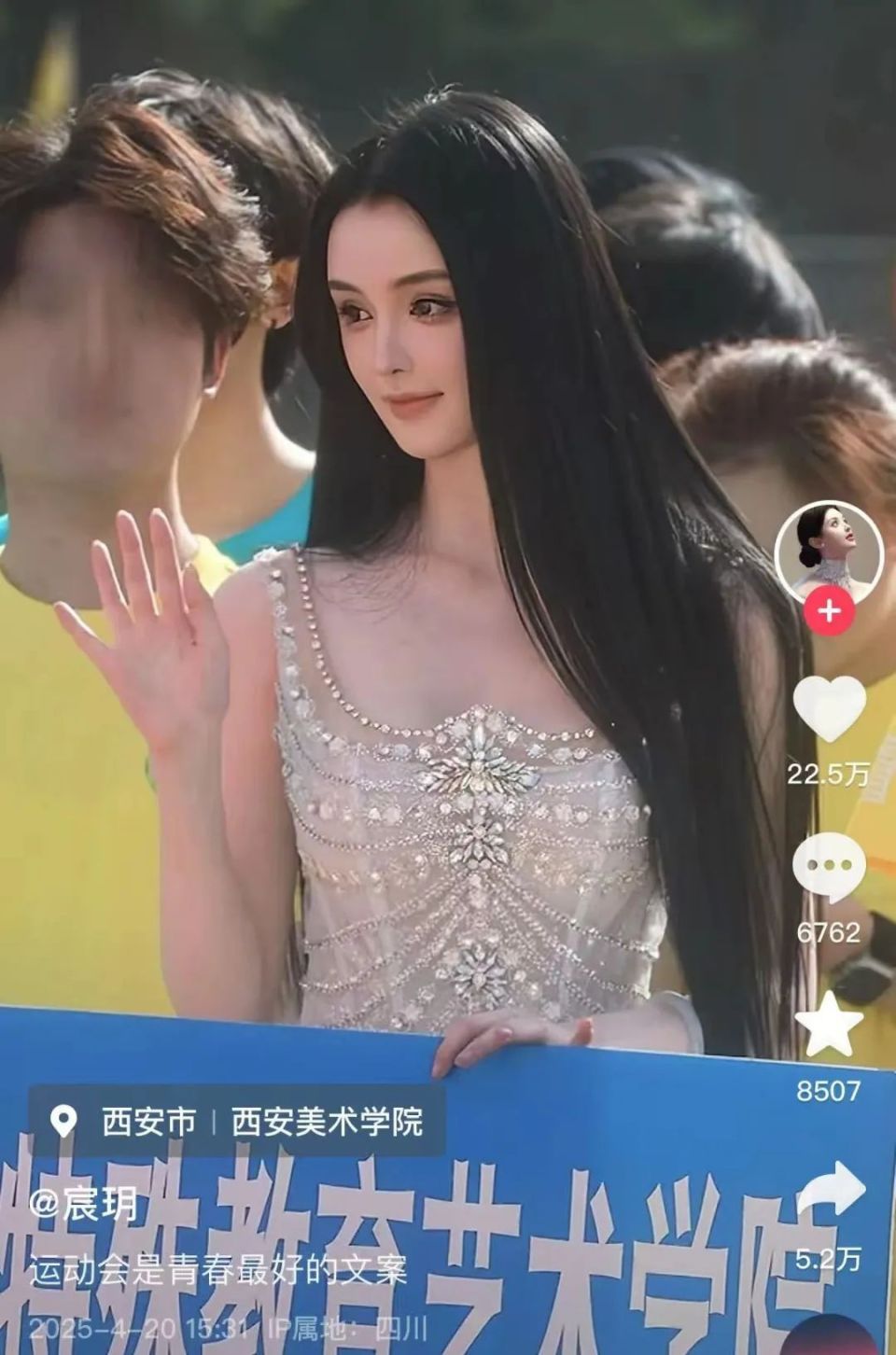

前言:一张运动会照片引发的“美丽战争”2025年4月17日,西安美术学院运动会上,一名举牌女生的侧颜视频突然刷爆网络。视频中的她眉眼如画,轮廓精致,却在评论区掀起轩然大波:“这脸是AI画的吧?”“整容怪!”

短短48小时,#美院AI脸女生#话题阅读量破10亿,争议的焦点指向了22岁的听障女大学生宸玥。面对铺天盖地的质疑,宸玥的回应却出人意料:“我确实微调过,但真人比照片更美。”

---

一、事件回溯:从“意外走红”到“全网审判”

1. 医美争议:微调还是换头?

宸玥坦承,自己接受过三项医美手术:加深双眼皮、磨平鼻梁驼峰、填充苹果肌,并进行了植发。她强调:“其他部位都是原装的。” 然而,网友并不买账,有人扒出她高中时期的素颜照,对比后质疑“微调幅度堪比换头”。对此,宸玥解释:“朋友都说变化不大,只是更成熟。”

2. 听障背景:被忽视的苦难与坚韧

2岁时因药物致聋的宸玥,通过助听器和唇语艰难求学,最终考入西安美院特殊教育艺术学院。她的校友田同学透露:“她总带着翻译朋友,但从不拒绝合照请求。” 然而,这场舆论风暴中,她的残疾身份却被简化为“卖惨剧本”,甚至有评论嘲讽:“聋哑人还整容,想当网红想疯了?”

3. 流量漩涡:50万粉丝与76万赞的代价

宸玥的短视频账号因高颜值迅速涨粉至50万,一条运动会举牌视频获赞76万。但流量带来的不仅是关注,更是无休止的审视。4月4日,她晒出校服素颜照试图自证,却被指“P图痕迹明显”。

---

二、舆论争议:当“完美”成为原罪

1. 审美霸凌:AI脸背后的标准化暴力

“像AI”的质疑,本质是社会对“完美”的畸形追求。华东师范大学美学教授指出:“AI脸本质是算法筛选出的最大公约数审美,网友用此标准审判真人,是对个体独特性的抹杀。”宸玥的遭遇,正是这种暴力审美的缩影——人们既渴望“完美”,又恐惧“不真实”。

2. 双标陷阱:男性凝视下的女性困境

值得注意的是,质疑声多聚焦于宸玥的外貌,却忽视其艺术成就。她主攻工艺美术,作品曾入围省级展览,但评论区无人问津。社会学者分析:“女性一旦进入公众视野,外貌永远是第一评价维度,这是根深蒂固的性别偏见。”

2. 残疾污名化:当善意沦为猎奇

宸玥的听障身份本应引发对特殊群体生存境遇的关注,却被扭曲为“炒作工具”。有网友甚至恶意剪辑她的视频,配上机械音效嘲讽“AI不需要听力”。这种将残疾与科技异化挂钩的行为,暴露了社会对残障人士的认知仍停留在猎奇层面。

---

三、深层思考:美的定义权在谁手中?

1. 医美自由与身体自主权

宸玥的医美选择引发激烈争论:支持者认为“我的身体我做主”,反对者指责“制造容貌焦虑”。法律学者强调:“成年人有权处置自己的身体,但需警惕医美低龄化趋势。”数据显示,中国医美消费者中18-25岁人群占比达47%,其中不乏为迎合社会审美而盲目整形的案例。

2. 残疾与美的双重凝视

宸玥的遭遇揭示了残障群体面临的“双重标准”——既被要求“超越缺陷”,又被禁止“追求美丽”。她的校友田同学感慨:“她能考上美院已证明实力,但人们只盯着她的脸。”这种矛盾折射出社会对残障人士的隐形歧视:既期待他们“励志”,又不允许他们“普通”。

3. 流量时代的伦理困境

宸玥在回应中坦言:“流量会褪去,我要安心读书。” 这句话戳中了网红经济的痛点——当个体被流量异化为“景观”,如何保持自我?她的导师透露,宸玥近期已暂停更新视频,专注毕业设计,试图在喧嚣中找回艺术初心。

---

四、公众反思:我们该如何看待“美”?

1. 打破审美单一化

从“白幼瘦”到“AI脸”,社会对美的定义愈发狭隘。宸玥事件提醒我们:美应是多元的。正如她在声明中所说:“拥抱瑕疵才能成就完整自我。”

2. 警惕网络暴力

一场关于外貌的讨论,最终演变为对个人尊严的践踏。据统计,宸玥事件中超过30%的评论涉及人身攻击,部分账号已被平台封禁。专家呼吁:“网络发言应有边界,莫让键盘成为伤人的刀。”

3. 关注内在力量

宸玥的坚韧远超外貌——她克服听障考入美院,自学唇语与人交流,这些本应成为话题焦点。社会需要更多对“内在美”的讨论,而非沉溺于皮相之争。

---

结语:停止审判,让美回归本真

当宸玥摘下助听器,在画布上涂抹颜料时,她的美与AI无关,与流量无关,只关乎一个听障女孩对艺术的赤诚。这场舆论风暴终将平息,但它留下的拷问值得长久深思:我们究竟在追捧什么?又在摧毁什么?

互动话题

1. 你认为“像AI”是赞美还是羞辱?

2. 遭遇外貌质疑时,该如何应对?

行动倡议点击转发,加入#打破审美霸权#话题!关注特殊教育群体,为多元美点赞!

---

本文综合自:

红星新闻、网易新闻、潇湘晨报等对宸玥的专访;

西安美院校友及院方回应;

社会学及美学专家分析。

原创声明:本文基于公开信息深度整合,观点与数据分析均为原创,转载请标注出处。