我看到一个视效总监,眼神里流露着疲惫和自豪,他说着电影制作的细节,那些闪闪发光的像素背后藏着多少不为人知的辛酸泪水,现在《哪吒2》破百亿了,终于到了听听幕后故事的时候了。

《哪吒2》最初是计划在2024年春节档上映的,没想到技术难度和工作量逼得他们延期了一年,但石超群他们可没闲着,而是在争分夺秒地完善每一个像素每一帧画面,就像赶工的工人日夜不休地建造着一座恢弘的宫殿,只是这座宫殿是由代码和像素构成的。即使是在最终成片上映时,他们也觉得还有遗憾,还能做得更好,那种追求完美的执念几乎成了一种甜蜜的折磨,让人又爱又恨。比如说当天元鼎爆炸的时候,那些灰烬、碎块、热浪、滚动的烟雾,理论上烟雾和碎片之间应该有交互,就像丢一块石头进烟里,烟会受到影响而产生漩涡和流动,虽然观众可能注意不到这个细节,但对于他们来说这种物理真实感太重要了,仿佛缺了这一点整个作品就不完整了。

还记得第一部《哪吒》的特效就已经让国人惊艳了,但第二部直接上升到了更高的境界,特效镜头从1400增加到了1948个,而且内容更加丰富和复杂,岩浆、海水倒流、巨量爆炸、错综复杂的藤条树枝运动,不是简单地增加数量,而是在品质上的全面提升。特效的难度简直就像从爬山变成了攀登珠穆朗玛,特别是水特效,那是动画特效中的魔鬼难度,因为水有各种形式、各种变化,不仅要呈现海水破开往后倒流的宏观画面,还得做出水通过龙宫遗址时形成的交互水花,里面还有水雾、气泡,真是细到让人发疯的程度,也难怪制作团队都感叹时间紧张、难度太大了。

那些让观众赞叹的画面背后,其实是烧钱和烧脑的极限挑战,想想每秒24帧的画面,每一帧还包含十几层甚至二三十层的图片,这种工作量简直让人窒息,仿佛要数清楚沙漠中的每一粒沙子。而且现在的电影特效不像过去,已经完全依赖云渲染平台来处理大量的物理模拟,无论是海水还是爆炸效果,都需要超级多的计算机集群去渲染,这让电影特效的门槛变得越来越高,小团队几乎不可能独立完成如此复杂的工作。

当看到网上出现各种制作方面的谣言,土拨鼠是《熊出没》团队做光团队参与了《哪吒2》特超群感到很无奈,他希望公众能知道真相,尊重真正劳动者的付出。其实在整个制作过程中,可可豆动画内部团队发挥了核心作用,同时也有许多优秀的外包团队参与其中,他们根据各自的专长分工合作,才创造出了如此惊艳的视觉盛宴。这种澄清并非小气,而是希望每一份付出都能得到应有的尊重和肯定。

饺子导演是一个被很多人称赞又怨因为他对作品的要求实在太高了,据说光是敖光的龙牙刀就修改了200多个版本,那种精益求精几乎到了近乎苛刻的程度,但石超群表示导演其实非常自律、谦虚和平易近人。每天都准时上下班来跟团队对方向,在导演的规划里,每个环节都有着非常具体的要求,从概念设计到最终呈现,都体现着他对细节的极致追求。特别是《哪吒1》取得了史无前例的成功后,导演的压力更大了,为了不让观众失望,他对特效的标准反而提得更高了,用了一个很形象的比喻:设定一个大家踮着脚尖才能完成的目标。

当石超群第一次拿到电影概念设计和分镜的时候,他光看分镜就哭了,因为他知道这需要多么庞大的工作量和技术难度,但同时又被导演的创意所感动和鼓舞。在很多人看来不可能完成的工作,导演却坚信团队能做到,这种信任和期待反而成了推动大家前进的动力。比如天元鼎点燃后,内部燃起三昧真火,表面有无数个骷髅翻涌喷火,形成炼狱感,这些令人窒息的细节全部来自导演的想象,而团队则不懈努力将其变为现实。

当然,在创作过程中也难免有分歧,但饺子导演总体上还是比较开放的,如果团队有更好的想法,能达到甚至超过他的要求,他都很愿意接受。比如在某些特效场景中,团队成员可能提出更符合物理规律或更具美感的方案,导演会认真考虑并给予支持。这种相互尊重和共同探索的氛围,才使得《哪吒2》能够在有限的时间内创造出如此精彩的视效。

制片人在整个项目中扮演着平衡角色,一方面要尊重导演的创意追求,另一方面又要考虑周期、档期等现实因素。为了按时完成项目,有时候制片会要求放过一些瑕疵,但这时导演和总监可能私下里还会偷偷去改,再做一些提升,这种对作品的执着和热爱,是《哪吒2》能够取得成功的重要原因。真正的好作品,总是由这样一群不创造出来的。

在外包团队的选择上,《哪吒2》也非常严格,根据每个团队的擅长领域进行精确分配。比如有些团队做角色动画出色,有些在流体、水体方面经验丰富,还有些在岩浆特效上表现突出,他们会根据这些特点进行分包,确保每个环节都能得到最专业的处理。这些外包团队都是业内知名的,如Base FX、MOREVFX、华强方特等,他们各自为《哪吒2》贡献了自己的专长和才华。

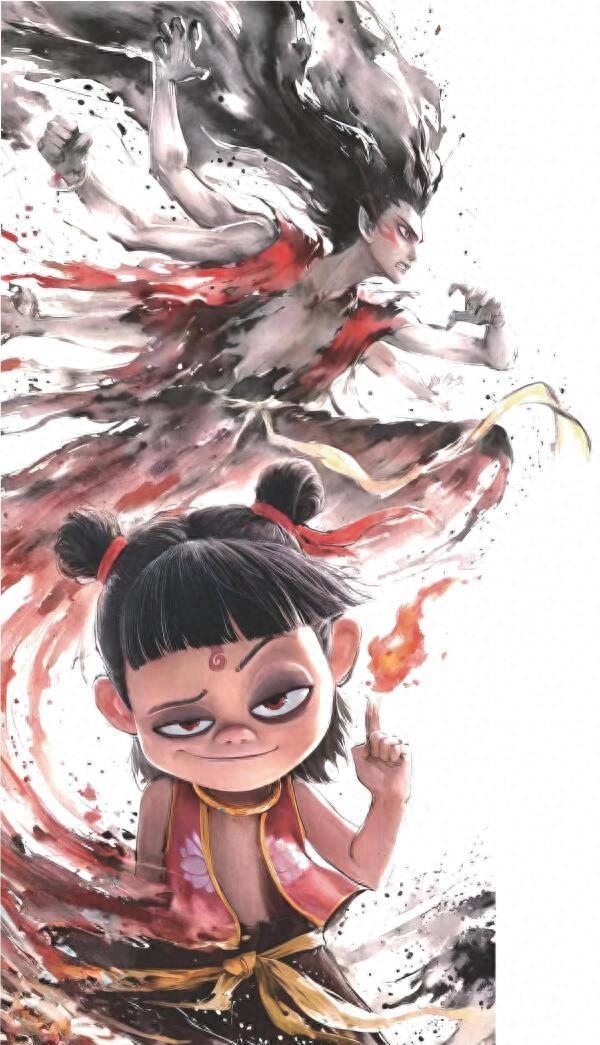

《哪吒2》虽然采用了最先进的特效技术,但在视觉风格上却保持了浓郁的国风韵味,这种传统与现代的融合成为了影片的一大特色。影片中的特效元素大多偏向中国传统意境,无论是山水风格还是魔法运用,都讲究一种韵律美,气、烟雾、爆炸等特效都追求形式感,体现出中国美学的独特魅力。这种坚持让《哪吒2》在视觉上区别于好莱坞作品,形成了自己的风格特色。

在故事内容上,《哪吒2》也注重对传统文化的现代诠释,将古代神话与当代价值观相结合,使作品既有文化底蕴又具时代精神。影片和现代的结合更多体现在精神层面,文艺作品需要与当下时代精神相符,需要在传统基础上做一些现代的诠释和拓展。这种做法使得古老的神话故事焕发出新的生命力,能够引起当代观众特别是年轻一代的共鸣。

《哪吒2》的成功证明了中国传统文化在现代技术支持下,完全可以创造出世界级的视觉奇观。当影片以120.52亿元的票房超越《狮子王》,位居全球影史票房榜第十位时,它不仅是一部电影的成功,更象征着中国文化、中国故事在世界舞台上的崛起。这种成功既来自于对传统的尊重,也源于对技术的积极拥抱,两者缺一不可。

在特效制作过程中,团队始终坚持两个原则:一是符合物理规律,让画面具有真实感和说服力;二是保持美感,通过构图、色彩、动态等元素营造出视觉冲击力。比如海水倒流的场景,既要呈现出物理上的合理性,又要通过灯光、速度变化等营造出震撼心灵的效果。这种既讲究科学又注重艺术的做法,使得《哪吒2》的特效既有真实感又具备审美价值。

《哪吒2》的巨大商业成功,无疑将为中国动画产业带来新的机遇与挑战。石超群认为这会带动整个行业的发展,但同时也存在两面性。目前动画行业的商业模式和从业人员待遇确实不如游戏行业,这导致近年来许多动画人才转向游戏产业,一个现实的问题是游戏产值和经济价值确实远高于动画产业。但《哪吒2》的火爆表明动画电影有着巨大的商业潜力,未来可能会有更多资金注入这个行业。

然而,行业发展也面临一些隐忧,《哪吒1》成功后就出现了一些粗制滥造的国产动画,如果仅仅为了追逐商业利益而忽视品质,这对行业长远发展是不利的。真正的精品需要时间、人才和资金的投入,如何在商业与艺术之间找到平衡点,是整个产业需要思考的问题。另一方面,动画从业者的工作强度大但回报偏低的现状也亟需改变,只有提高从业者的待遇和社会地位,才能吸引更多优秀人才加入到这个行业中来。

在技术层面上,国内动画已经能够尝试一些国际一线水准的加工制作,比如在《阿凡达》系列、工业光魔、迪士尼、皮克斯的制作中,都有中国人的身影。同时,好莱坞也将一些动画制作外包到中国,这说明中国的技术实力得到了一定认可。但不足之处在于国内对研发的投入还比较少,特别是软件方面,需要更多的政策支持和资金投入。不过近年来已有改观,如国产的Miarmy群集模拟软件获得了第七十届艾美奖技术与工程奖,这是一个积极的信号。

对于想要加入动画行业的年轻人,石超群的建议很朴素:最重要的是坚持和热爱。这个行业的初期都会很难,需要付出大量时间和精力,如果没有足够的热爱,很难坚持下来。一万小时定律在这里同样适用,做任何事情都需要大量的练习和积累才能达到专业水平。这个行业不仅需要不断学习、探索,还需要很强的抗压能力,如果仅凭一时冲动而选择这个行业,可能会感到失望。但是,真正热爱动画的人最终会找到自己的位置,就像石超群自己从《魁拔》开始,一直坚持在这个行业,从未动摇过,始终保持初心。

《哪吒2》的成功为中国动画产业开启了新的可能性,特别是在全球化背景下,中国动画作品有了更多机会走向世界舞台。石超群身为一个亲历者和见证者,对这个行业的发展既有危机感也充满期待,他多次强调技术只是表达工具,真正打动人心的还是创意和故事。中国有着丰富的文化资源和故事素材,如何用现代技术和表达方式讲好中国故事,将是未来的重要课题。如今,《哪吒2》已经证明中国动画完全有能力创作出具有世界级水准的作品,这种成功会激励更多人投身这个行业,推动整个产业的发展。

在人才培养方面,石超群认为仅有热情是不够的,还需要系统的教育和实践机会。目前国内动画教育与产业实际需求之间还存在一定差距,如何缩小这种差距,培养出既有创意又懂技术的复合型人才,是提升整个行业实力的关键。一些企业开始建立自己的培训体系,与高校合作培养人才,这种产学结合的模式值得推广。同时,也需要建立更合理的薪酬体系和职业发展路径,让动画从业者能够看到清晰的未来,不至于中途转行。

随着技术的不断进步,特效制作的门槛虽然在不断提高,但同时也带来了新的可能性。未来可能会有更多的工具和技术支持,使创作过程变得更加高效,让创作者能够将更多精力放在创意和表达上。AI辅助创作、实时渲染等新技术的应用,可能会改变目前的制作流程,为行业带来新的变革。在这种变革中,能够积极拥抱新技术并保持创新精神的企业和个人,才能在未来的竞争中脱颖而出。

中国动画产业的国际化发展也面临着文化差异的挑战,如何创作出既有中国特色又能被全球观众理解和接受的作品,需要创作者具备更开阔的视野和更深入的文化理解。《哪吒2》的成功提供了一个很好的范例:立足本土文化,采用全球通用的视觉语言,讲述具有普遍情感共鸣的故事。这种做法使得作品既保持了文化独特性,又具备了跨文化传播的能力,值得未来的创作者借鉴和学习。