紫砂品类繁多,降坡泥却格外独特。今天,就来揭开它的神秘面纱。

20世纪90年代初,宜兴修陶都路,在黄龙山和青龙山交界处降坡施工时,意外挖到降坡泥。它的矿源在黄龙山矿区二龙桥矿段,属浅表层矿层,呈“鸡窝状”分布,厚度不一、分布散乱、存量稀少 ,名字也由此而来。

降坡泥是紫泥、段泥、红泥等混合的共生矿,矿物成分复杂。它的形成源于两山地质运动,经高压摩擦和漫长地质变迁,富含铁、硅、铝及微量碳酸钙。按矿层位置分两类,靠黄龙山矿层含硫,烧制后底色偏红、颗粒金黄;靠青龙山矿层富含碳酸钙,烧制后底色偏黄,需精炼防灰爆。

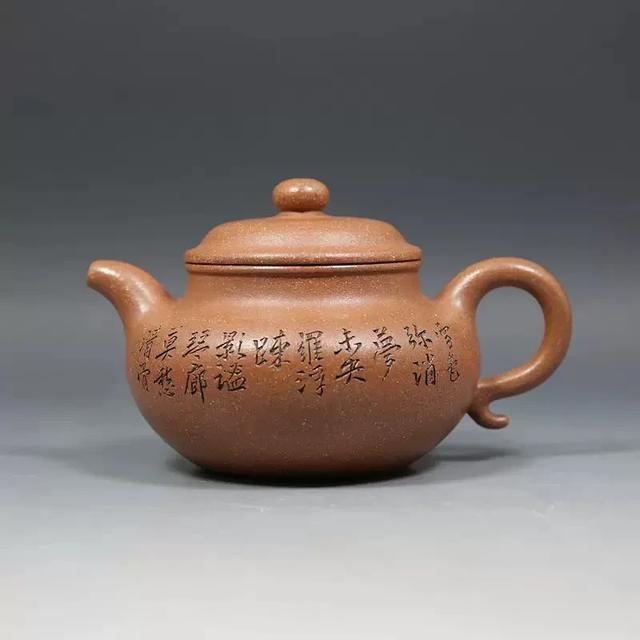

它烧成后橙红色基底,有星斑,颗粒感强、呈“梨皮状”肌理,质感古朴。烧制温度1165°C - 1180°C,低温偏黄、高温偏红。砂粉比7:3,透气性佳、油性足,泡养包浆明显。但收缩率12%,泥性硬,易变形,适合做小品壶,对工艺要求高。

降坡泥需经风化等多道工序,成型胎质细密,壶身有“砂土气”。泡茶时,透气性能保持茶汤恒温、促进发酵,吸附性还能提升口感,适合乌龙茶等。

降坡泥矿源枯竭、开采难,价格高、收藏价值大。但市场有假,常用劣质泥料化学染色仿制,真品色泽自然、颗粒分明、油润包浆均匀;假货颜色生硬、杂质多、无温润光泽。

降坡泥兼具实用与审美价值,是紫砂艺术的瑰宝,却面临资源稀缺与市场乱象,亟待规范传承。想了解更多,可以多多关注汲老,每天带大家学习紫砂知识!