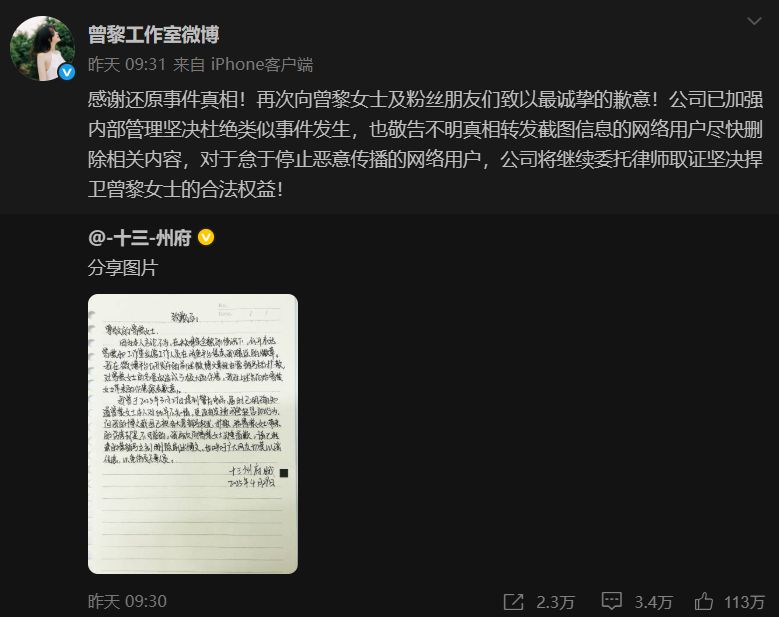

2025年4月29日,曾黎工作室发布的一封粉丝手写致歉函,将持续发酵的"粉丝礼物倒卖"事件推向新高潮。这封字迹工整的忏悔书非但未平息争议,反而引发更大规模的舆论反噬。当明星团队将公关矛头对准普通粉丝,我们不得不追问:在流量至上的娱乐圈,危机处理是否已沦为一场精致的利己表演?

从时间线梳理,事件始于粉丝举报曾黎工作人员倒卖应援礼物。按常规公关逻辑,团队应第一时间追责涉事员工、完善管理机制。然而曾黎工作室却选择让粉丝自查自纠,甚至将手写道歉信公之于众。这种操作模式暴露出娱乐圈畸形的权力结构:当明星团队将粉丝视为"私域流量",便天然拥有定义对错的权力。粉丝从支持者异化为免责替罪羊,恰是偶像工业对个体情感的物化例证。

深究三次回应策略,团队始终在流量安全区跳舞。第一次含糊其辞将事件定性为"粉丝个体行为",第二次装死等待热搜降温,第三次抛出道歉信转移焦点。这种套路化操作折射出行业通病:比起解决问题,更在意如何引导舆论;比起承担责任,更擅长制造新话题。当#曾黎工作室道歉#冲上热搜,团队或许正在后台计算着KPI完成度,却忘了真诚才是危机公关的唯一解药。

事件中最具黑色幽默的,是那位被迫手写道歉信的粉丝。从狂热支持者到背锅侠的身份转换,完美复刻了饭圈典型的情感剥削链条。中国青年报社会调查中心数据显示,68%的粉丝曾为偶像承担过非理性义务。当这种不平等关系被包装成"为爱发电",实质已成为明星团队转嫁风险的工具。更值得警惕的是,此次事件后,更多粉丝群体或将效仿这种"自我献祭"式危机处理模式。

要终结这种荒诞剧,需要双管齐下。监管层面,应出台明确规范界定明星团队与粉丝组织的权责边界;行业层面,需建立艺人道德风险评估机制。值得借鉴的是韩国《偶像伦理准则》,明确规定艺人团队不得利用粉丝进行商业活动。当规则重于人治,或许才能避免下次危机出现时,我们看到的仍是推诿扯皮的道歉信。

曾黎工作室的道歉罗生门,本质是娱乐圈流量游戏的缩影。在这个名利场中,真相常常让位于算法推荐,真诚往往败给流量密码。当粉丝经济变成危机经济的挡箭牌,我们更需要追问:在造星工业链上,究竟谁该为失控的粉丝行为负责?答案或许就藏在那些被精心设计的道歉信里,等待被解构、被反思、被重构。