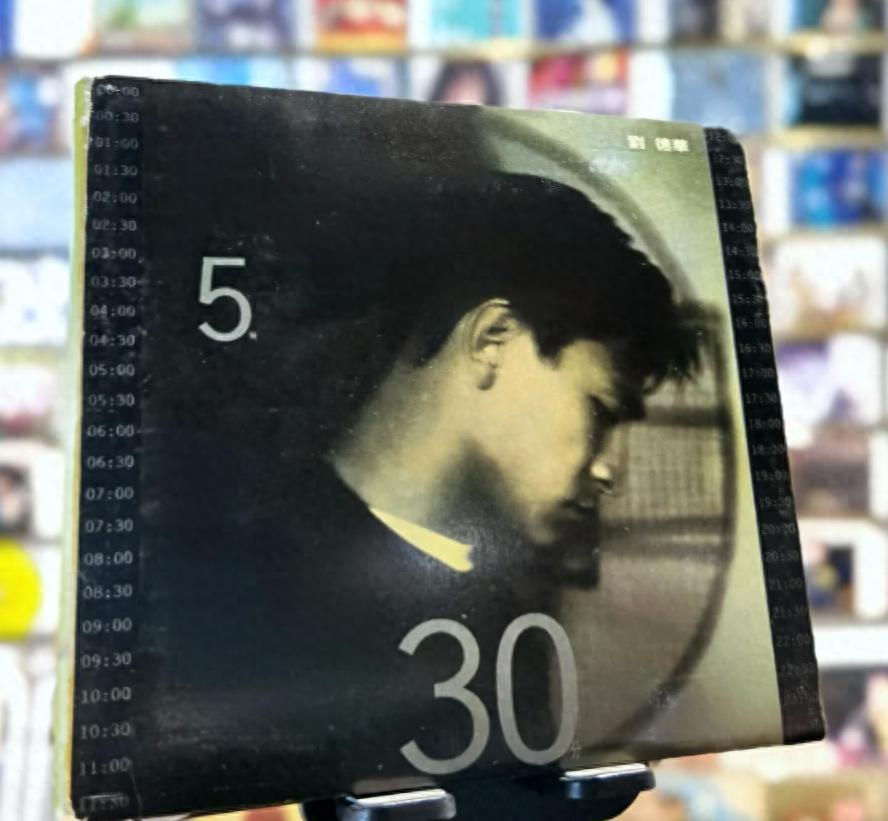

华仔那张专辑《5时30分》还真是挺特别的,我第一次听说这个名字就觉得有点奇怪,为啥专辑会用时间来命名呢,其实是因为他们录完歌正好下班那会儿是5点半,所以就这么随意地定了名字,这种随性的感觉其实挺符合华仔当时的状态的。

这张《5时30分》算是华仔在华纳最后一张专辑,整个1994年华仔可以说是超级忙的,发了三张专辑,《忘情水》卖了400多万张,《天意》也有250万张,到了《5时30分》就只有57万张了,可能是因为连着发了好几张,大家听多了也会有点腻吧。

我一直在想,如果唱片公司当时不那么着急,把《5时30分》推迟到1995年发行,是不是销量会更好一些呢?感觉当时的唱片市场真的挺神奇的,几百万张的销量放在现在简直不敢想象,即使是57万张也已经很厉害了。

现在回过头听这张专辑,发现里面有很多被低估的好歌,比如《谁人知》,这首歌获得了十大中文金曲奖呢,旋律很欢快很轻松,但歌词却有种淡淡的忧伤。

我记得当时很少有人知道《5时30分》这个专辑名的由来,华仔在演唱会上解释了,原来就是录完专辑下班的时间,多么随意的一个命名方式啊,但又感觉很生活化。

其实我挺喜欢这种不刻意追求所名方式,反而显得更加真实,就像我们平常会用一些生活中的小事来记录重要的时刻一样。

当时的唱片行业真的是黄金时期,一年内连出三张专辑,现在的歌手可能三年才出一张,而且销量也远不如从前了,音乐行业真的变化太大了。

林夕写的词真的很有诗意,尤其是《谁人知》中引对再,把孤独中的浪漫表达得淋漓尽致,华仔演绎出来既有孤独感又不至于太悲伤。

很多人可能不知道,《谁人知》其实是改编自马来西亚歌手关德辉的《镜花水月》,同一个作曲人张映坤,但杜自持重新编了曲,感觉比原版更有层次感了。

我去专门找来《镜花水月》听了一下,确实曲风不太一样,关德辉版本更传统一些,而华仔的版本加入了一些新元素,更符合当时的流行趋势。

其实改编歌曲在那个年代很常见,很多港台歌手都会改编日本歌、欧美歌,但很少有人去改编马来西亚歌手的作品,这点算是挺特别的。

我觉得《谁人知》的编曲真的很成功,把原来可能比较平淡的曲子变得生动起来,难怪能获奖,这也说明编曲对一首歌的重要性。

杜自持在整张专辑的制作上都很用心,虽然是赶工出来的,但质量一点都不马虎,这可能也是华仔选择和他合作的原因吧。

我有时候在想,如果没有杜自持的重新编曲,《谁人知》是否还能成为华仔的代表作之一呢?可能性不大,这也说明了一个好的制作人对歌手的重要性。

音乐创作真的是一个团队合作的过程,即使是同一首歌,不同人演绎也会有完全不同的效果,华仔把这首歌演绎得既流行又有内涵。

华仔在演唱会上多次演唱《谁人知》,但2024年的演唱会却没有唱,不知道是什么原因,也许是歌单安排的问题,也许是他想尝试一些新的曲目。

《5时30分》这张专辑其实涵盖了多种曲风,比如《花花世界》又是一种不同的风格,还是林夕写的词,杜自持作曲,整体感觉更加现代。

我特别喜欢《钻石眼泪》这首舞曲风格的歌,当年还学过华仔在演唱会上跳的那些舞步,虽然现在只记得一点点动作了,但那种青春的记忆真的很珍贵。

专辑中的每首歌风格都不太一样,有抒情的,有舞曲的,有轻快的,有忧伤的,像是华仔在尝试不同的音乐可能性,展示他的多面性。

如果把这张专辑放在今天来听,可能会觉得有点过时,但在当时绝对是很前卫的制作,尤其是那些电子元素的运用,在那个年代算是很超前的。

我有时候会想,如果华仔不是那么多才多艺,是不是就不会尝试这么多不同风格的音乐了?他的演员身份可能也影响了他在音乐上的多元尝试。

杜自持当时在音乐制作上的水平确实很高,能把不同风格的歌曲都处理得恰到好处,这种专业素养放在今天也是很难得的。

每次听这张专辑,都能发现一些以前没注意到的细节,比如某些背景音效的处理,和声的安排等等,这些都体现了制作的用心。

30年过去了,《5时30分》中的很多歌曲依然能打动人心,这大概就是好音乐的魅力所在吧,不会因为时间的流逝而失去价值。

《缘份》这首歌真的很特别,因为它是华仔第一次尝试作曲,也参与了作词,虽然当时可能因为《忘情水》太火而被忽略了,但现在听来反而更有味道。

我觉得《缘份》里透露出一种华仔自己的音乐理解,不像是专业词曲人那完而因为有一业余感显得更真实,更能表达他自己的情感。

失恋后无法自拔的故事,好像每个人都经历过,但华仔用自己的方式表达出来,却有一种独特的感染力,也许是因为他把自己的一些经历融入其中了吧。

在华丽的商业制作之外,《缘份》这首歌像是华仔向我们展示了一个更私人的音乐空间,让我们看到了他作为创作者的一面。

华仔其实后来也创作了不少歌曲,但《缘份》作为他的第一次尝试,有着特殊的意义,就像是他音乐生涯中的一个重要里程碑。

很遗憾这首歌当时并不受欢迎,以至于很多人都不知道它是华仔自己创作的,如果放在今天,可能会被粉丝奉为珍品,毕竟是偶像的第一次创作尝试啊。

30年后再听《缘份》,感觉能更好地理解歌中的情感了,也许是因为我们都经历了更多,对感情有了不同的理解,所以能更深刻地体会歌中的情绪。

音乐创作真的是一个很神奇的过程,即使是第一次尝试,也能创作出打动人心的作品,华仔的《缘份》就是这样一首歌。

57万张的销量在今天来看已经是天文数字了,但在1994年的刘德华来说,确实算失败,这种对比真的很有趣,也反映了时代的变迁。

我经常会思考,为什么同一个歌手的不同专辑会有这么大的销量差距呢?是歌曲质量的问题吗?其实不完全是,市场饱和度、发行时机、宣传力度等因素可能都起到了决定性作用。

如果《5时30分》是华仔在华纳的最后一张专辑,那么从某种意义上说,它记录了华仔一个阶段的结束,同时也可能是新阶段的开始,毕竟他开始尝试自己创作了。

唱片公司操之过急的决策反而导致了销量不佳,这种商业上的教训在音乐行业其实很常见,但遗憾的是很多公司至今仍在重复这样的错误。

香港流行音乐在90年代中期已经开始走向饱和,《5时30分》的销量也许正是这种市场变化的一个信号,预示着港乐黄金时代即将过去。

从华仔的演艺生涯来看,《5时30分》也许不是最辉煌的一张专辑,但它记录了他从单纯的演唱者向创作者转变的开始,这一点非常值得珍视。

音乐人的成长往往伴随着一些不那么成尝试,《5时30分》也许就是华仔必经的一个成长阶段,为他后来的音乐道路打下了基础。

57万张其实已经是非常了不起的成绩了,只是因为华仔自己太优秀,《忘情水》的400万张销量实在太耀眼,所以相比之下显得有点黯淡而已。