又是一年一度三八妇女节,首先祝所有女性,妇女节快乐!

妇女节,全称为“国际劳动妇女节”,是为了庆祝妇女在经济、政治和社会等领域做出的重要贡献和取得的巨大成就而设立的节日。

近几年来,随着经济社会发展和消费主义盛行,“妇女”这个词逐渐被污名化,三八妇女节也渐渐偏远离其原本丰富的内涵。

电商平台和线下商家抓住商机、合力出击,“女神节”“女王节”等泛滥吹捧大行其道。

在消费主义狂潮裹挟下,“妇女”形象被刻板化,“女神”和“女王”等营销标签迫使女性不得不保持精致美丽的外在形象。

实际上,女性群体多元且丰富的角色图鉴不应该被如此简单粗暴地以偏概全。

她们说——我要具体而生动

女性形象可以是丰富、具体且生动的。

比如电影《小妇人》中的乔·马奇,她拥有旺盛鲜活的生命力,并且热爱写作和阅读,为了追求梦想,她可以挣脱爱情和亲情的束缚,毅然决然地只身一人去纽约谋生,尽管她不够精致、不够优雅,曾经还在火炉边烧掉自己裙子的一角,尽管她也会对前途和感情产生迷茫,但她依旧选择做自己。

还有今年的大热电影《热辣滚烫》,由女性导演贾玲执导。

在这部作品中,她不仅记录自己通过健身得到蜕变的过程,还表达出“女性可以温柔细腻,可以拥有力量感,也可以拥有对自己命运的支配权”的精彩观点。

在遇到无数次困难和挫折时,她们选择站起来,为自己战斗一次、赢一次。

在历史长河中,无数女性作家们也发出了同样的呐喊,表达了同样的思想——女性可以选择不顺从;女性可以拒绝成为第二性;女性可以拥有属于自己的一间房子;女性可以选择向命运反抗,不被潮流所裹挟和覆灭……

奥莉娅娜·法拉奇说——

当女性选择不顺从

奥莉娅娜·法拉奇是上世纪五六十年代的传奇女记者,曾一度以犀利尖锐的评论和提问方式而出名,她不仅报道过越南战争、印巴战争、中东战争和南非动乱,还多次采访过许多国家领导人和重要人物,最出名的有邓小平、基辛格、霍维尼等人。

她曾两度获得圣·文森特新闻奖,还取得了美国芝加哥哥伦比亚学院名誉文学博士学位。

她从小生长在一个弥漫着反抗情绪的家庭中,她的父亲是意大利反法西斯抵抗运动“正义与自由”的成员,她的母亲则是一名无政府主义者的遗孤,这样的家庭环境培育出了她勇敢坚毅、渴望自由和叛逆的性格。

有资料记载,在1943年9月盟军轰炸意大利的佛罗伦萨时,14岁的法拉奇和父母一起躲避在教堂里,她被接连不断的轰炸声吓得哭了起来。

这时,她不仅没有得到父母的安慰,反而被父亲重重的一记巴掌打懵了,只见父亲一字一句地告诉她:“女孩子不要哭,也不许哭。”

从此以后,法拉奇彻底与眼泪绝缘。

法拉奇是一位非常优秀的女性主义者,当女性受到压迫与束缚时,她在《如果你生而为女人》中说到:“首先,你要据理力争……诞生的并不是人类的原罪,而是一种‘不顺从’的美好品德……最后,你还需要去证明自己……尽管你也许会不断地面临失败,但你不能失去斗志。因为迎接战斗比获得胜利更加可贵,踏上旅途比到达终点更为美好。”

《如果你生而为女人》是法拉奇为《欧洲人》周刊完成的一系列深度人物访谈,分为四个主题递进的专辑——“之后,才有了夏娃”“如今,女性更自由了吗”“生而为女人,如此令人着迷”“一种名曰‘不顺从’的美德”。

这二十篇访谈涉及了上世纪五六十年代在思想、时尚、政治等领域有著名功绩的女性人物,如《您的口红,法官大人!》写为女性争夺权益的女法官加布里埃拉,《那个解放了时装的女人》写时尚女魔头可可·香奈儿,《迷你裙诉讼》写迷你裙之母玛莉·奎恩特等等。

法拉奇接触和采访不同的女性,挖掘她们迷人又丰富多彩的生活经历,为大家展现出那个时代先锋女性的思想和生活,她们叛逆、迷人且独立,拥有自己的思想和判断,不轻易向现实妥协,勇敢又坚毅。

叛逆和不顺从,也可以是女性自身的一种底气。

西蒙娜·德·波伏娃说——

当女性拒绝成为第二性

波伏娃是法国著名的存在主义作家,同时也是女权运动的创始人之一,曾经就读于索邦大学和著名的巴黎高等师范学院的哲学系。

波伏娃在1949年出版了极具争议的作品《第二性》,在社会上引起了巨大反响,成为女性主义的经典作品。

1908年1月9日,波伏娃出生在巴黎的一个富裕家庭,父亲是法院的辩护律师,父母二人均是天主教徒。

波伏娃从小就具有很强的独立性,拒绝父母对她的婚姻和事业的干涉,因此,她一直过着安定与舒适的生活。

读大学时,波伏娃一直是哲学系排名数一数二的勤奋少女,机缘巧合之下,她与同样优秀努力的萨特成为搭档和伴侣。

作为女权运动的创始人之一,波伏娃也曾目睹女权运动发展中的种种困难与挫折,虽然女权运动为女性带来了更多的权益和保障,但是千百年来女性作为第二性别受到压迫的现实阻力却一直存在,并且时时刻刻体现在每一位女性的身上。

在这样的环境中,她写下了著作《第二性》。

面对女性所受到的性别压迫,她说:“女人要成为一个完整的个体,与男人平起平坐,必须要有进入男人的世界的途径,就像男人要有进入女人世界的途径一样,她要有进入他者的途径。”

波伏娃在这本书中通过生物学依据、精神分析观点和历史唯物主义观点分析了在漫长的历史长河中,女性为何会被定义为第二性别和他者。

她通过详实的材料和犀利的观点去试图分析“什么是女人”。

波伏娃认为,长期以来,社会习惯了把女性当作他者,而男人则是绝对的主体。

近几百年来,女性通过走出家庭、独立工作,渐渐跨越了和男性的大部分距离,拥有自己独立的工作,让女性拥有了具象化的自由,她们不再是男性的附属品。

波伏娃认为,这样一来,“建立在依附之上的体系就崩溃了。在她和世界之间,再也不需要男性中介了。”

女性从此拒绝成为第二性,她不再需要通过男性,去望向自己的世界,去奔向自己的远方。

弗吉尼亚·伍尔芙说——

当女性拥有自己的一间房子

“我渴望有突破极限的视野,让我看到繁华的世界,看到我听说过却从未见过的城镇和地区。我希望自己有比现在更多的人生经验,跟更多同类人来往,结识更多不同性格的人。”

1929年,47岁的伍尔芙在《一间自己的房间》中这么写道。

作为英国著名的现代主义作家、文学家、女性主义作家,伍尔芙在自己仅仅只有59年的人生历程中写了许多至今还在影响着无数女性的著作,如《一间自己的房间》《达洛卫夫人》《奥兰多》等。

然而,我们仔细回顾伍尔芙的一生,却不禁为她感到痛心和难过:伍尔芙曾两次经历过精神崩溃,情况最严重时,伍尔芙差点跳窗自杀。

这一切归结于她小时候的经历,伍尔芙童年的前半期非常美好,她无忧无虑地生活在家人为她营造的美好氛围中,度过了自己一生中最快乐的童年时光。

一切都在那年发生转变,在她快满10岁时,伍尔芙同母异父的哥哥杰拉尔德偷偷潜进伍尔芙的房间,对她实施了性侵。

在这件事情之后,她又经历了母亲、姐姐、父亲和兄长托比的相继离世。

伍尔芙24岁时就已经失去了她这一生中所有的至亲,无依无靠地活在残酷又冷漠的成人社会中。

不幸的是,在这之后她又再次遭遇了另一位同父异母的哥哥的性侵。

这些直接导致了伴随伍尔芙一生的精神疾病和性冷淡。

但是,伍尔芙即使在最崩溃的时候也没有轻易向生活低头,正是因为目睹了父权制社会下女性遭遇的赤裸裸的不平等待遇,结合自己的亲身经历,伍尔芙才更要站起来,以笔为剑,向那些伤害过她的人、向人性的丑恶挥去刀刃,揭开父权制社会的遮羞布。

身为一名女性作家,在《一间自己的房间》中,她对同样进行写作的女性们说:“等我们有了一年五百英镑的收入和自己的房间;等我们养成了自由的习惯,勇于写下自己心中所想;等我们稍微逃离公用的起居室,学会通过人与人之间的关系,而不是人与现实的关系看人……再也没有人能遮挡我们的视线……我们没有臂膀可以依靠,只能自己前进,我们的关系不仅仅是男人和女人之间的关系,而是人和真实世界的关系……”

像伍尔芙一样的女性作家历来在文坛上遭受男性作家的权威和压迫,面对这些,伍尔芙竭力争取女性书写和表达的权利,鼓励了千千万万正在或想要从事写作的女性们,也让更多女性勇于表达自己的思想和观点,不仅走出家庭,而且走出男性主导意识的束缚。

她也让大家意识到,即使没有婚姻与爱情,女性一样可以拥有自己的光辉。

一间只属于女性自己的房间,不仅容纳了女性一直渴望的自由和平等,也容纳了女性多元且丰富的性格和思想。

女性因为独立,才真正实现了自我价值的实现和对自由的追求。

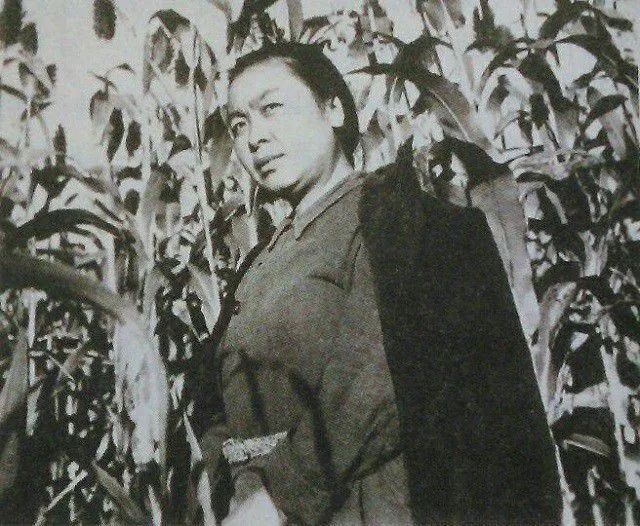

丁玲说——当女性选择了反抗

回顾丁玲82年的人生,她经历过旧社会时期女性所受的性别压迫和政治迫害,也经历过新中国成立时作为首屈一指的女性作家在文坛上的光辉时刻。

同样,她也曾经经历过不公正的待遇。

但不变的是,她一直坚定着自己帮扶千万女性的初心,也坚定着自己在政治上对党的坚定信念,在新中国的建设历程中留下了自己的倩影。

丁玲曾就读于上海大学国文系,后来写了如《莎菲女士的日记》《一九三零春上海》《我在霞村的时候》等诸多与女性思想觉醒和启蒙相关的著作。

这些作品不仅是丁玲作为一名拥有五四启蒙思想的作家深刻思考的产物,也更是她作为女性向女性群体所遭受的压迫和苦难做出的反抗。

她在《莎菲女士的日记》中用一贯怀疑和批判的目光去审视女性内心的意识,不仅是对封建伦理的批判,更是对女性自我思想觉醒和自我选择的一种追求和肯定。

她在其中以莎菲的口吻对无数女性说:“无拘无束的流浪,便是我所需要的生命。”

在《一九三零春上海》中,她写了一位因被丈夫困在家中而无法实现自我的女性形象——美琳。

美琳自从嫁给了整日伏案写作和不关心革命的丈夫子彬后,按照他的要求在家中当一名专职主妇,尽管她内心一直渴望着革命。

丁玲这样描写她的婚姻:“他不准她一点自由,比一个旧式的家庭还厉害。他哄她,逗她,给她以物质上各种的满足。但是在思想上他只要她爱他的一种观念……他那么温柔,又那么专制。”

在多次向丈夫说理无果后,美琳选择反抗,毅然离开了早已是一潭死水的家庭,踏上了革命的旅程。

丁玲在这部小说中以坚决的姿态回答了“娜拉出走后怎么样了”这个自五四运动以来就备受关注的与女性生存处境相关的问题。

在丁玲看来,娜拉出走背后,是一种坚决的反抗精神和即使遇到无数困难也不会低头的姿态。

后来,丁玲来到解放区,深入基层,观察到很多女性依旧处于极度的困苦和匮乏之中,不仅是物质上的匮乏,还有精神上的匮乏。

她不断帮助那些女性走出压迫,同时也一直引导着她们,为她们写作。

在《太阳照在桑干河上》获得了斯大林文艺奖金后,她将所有奖金都捐给了中华全国民主妇女联合会儿童福利部。

她们说——当我们生而为女人

冰心曾经说过:“如果这世界没有女人,将失去至少十分之五的真、十分之六的善、十分之七的美。”

是的,无数女性用自己平凡而又坚韧的身躯在历史长河中创造了无数散发光芒的瞬间。

女性身上特有的真、善、美这些品质,一直温暖着这个世界的角角落落。

越来越多的女性选择成为自己,无论年纪大小、结婚或生育与否,她们在生而为女人的那一刻,都愿意接受“妇女”这个美好的称谓。

正因如此,“女神节”“女王节”的称呼也遭到了许多女性的集体抵制,这令人既开心又感动,这意味着女性的自我意识不断觉醒,女性变得更加独立与自主,女性的话语权也在不断扩大。

祝所有的女性都能够自由,永远做自己,自信而美丽,温柔中自带锋芒,不被标签束缚,不被性别铐上枷锁,一直奔走在路上。

生而为女人,我们都是幸运的,无关年龄和高矮胖瘦。

愿我们都能走出源于性别的束缚,让这个世界充满来自女性的爱、温暖与力量,做自己的码头,让生命的繁花永远盛开。

-END-

本文由“我从新疆来”原创,欢迎关注,带你了解熟悉而又陌生的新