作为创造康乾盛世的皇帝,乾隆是一个非常注重自己声誉的人。

尤其是在暮年时,他为了得到天下人的称赞,花钱宴请天下老人前来赴宴。

结果这次千叟宴过后,前来赴宴的老人竟相继离世。

这些老人在这场盛宴中到底经历了什么?

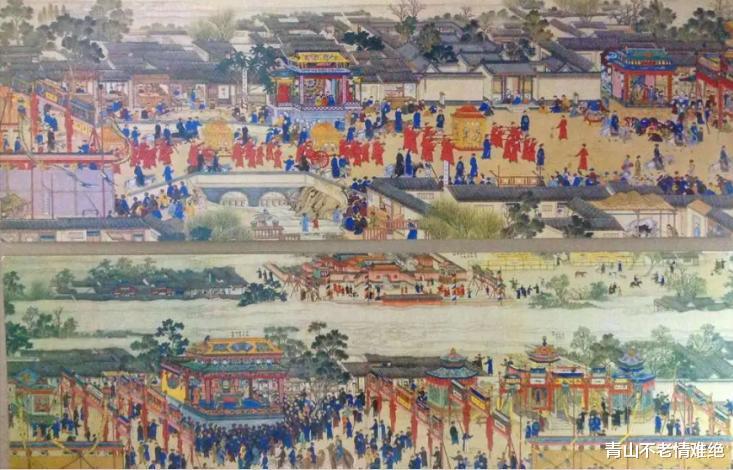

应该有不少人听过乾隆的“千叟宴”,顾名思义,就是邀请上千名老人前来贺寿,以彰显皇帝的功绩。

即便到了现在,也有很多人有钱后,回到老家宴请家乡老人,用以展现自己“回报家乡”的诚心。

但在历史上,最早召开千叟宴的并非乾隆,而是他的祖父康熙。

这两人在历史上,一个是在位时间最长的皇帝,一个是活的最久的皇帝,都是出了名的长寿。

而且在康熙时期,因为前期的励精图治,康熙后期国库还是非常充盈的。

再加上当时满清入关后,虽然经过了顺治皇帝的精心治理,很多汉民已经习惯了清朝为统治者。

但在民间还是有很多人怀念明朝时期的。

那段时间,民间的“反清复明”闹得非常厉害。

所以在康熙暮年时,当时国库充盈,天下大定,为了笼络人心,所以康熙举办了一次千叟宴。

这一次是阴历三月份举办的,虽然北方依旧春风略寒,但好在逐渐走暖,中午时分也是比较暖和的。

如果碰上好天气,北京城也是春风和煦,算得上是好时节。

第一次举办千叟宴的时候,康熙已经六十岁了,正好借着过六十大寿的机会,举办这次千叟宴。

即便此时距离康熙离世还有九年,但他已经成为了历史上在位时间最长的皇帝。

因为喜上加喜,再加上当时的气候不错,这次宴席举办得非常顺利。

而这些老人在回到家乡后,纷纷称赞康熙皇帝的仁厚。

有了第一次的成功,康熙在临终之前又举办了第二次千叟宴。

虽然这一次是在春节过后举办的,但这一次规模更加盛大,无数老人从天南海北赶过来。

当时十二岁的乾隆也参加了这次宴会。

在看到天下老人皆臣服于朝堂之下,然后高呼“康熙帝王圣明、大清千秋万代”的时候,乾隆被深深地震撼到了。

乾隆认为,皇帝做到自己爷爷康熙这种地步,就可以死而无憾了。

不过,虽然这次宴会举行得同样顺利,但却出现了一些问题。

当时很多老人来到京城后,有的人没来到京城就去世了。

其中究竟发生了什么?

这些老人都是皇帝从全国各地邀请来的。

甚至很多地方官员为了彰显自己治下的百姓安宁长寿,逼得长寿老人必须前往京城赴宴。

而皇帝要的就是人多势众,老人来的越多越能显示自己的功绩。

而且当时清朝国库非常有钱,臣子们不可能为了这点小钱,而惹得皇帝不开心。

反而是花的越多,他们从中得利也越多。

所以,这些老人不可能是被人杀害的。

究其原因,还是第二次举办的时间不太好。

因为康熙第二次举办的时候,他已经六十九岁了,他本可以等到七十岁再办的。

但那一年,他身体一直不好,多病缠身。

他担心自己熬不到七十岁,为了最后看一下自己治下的大好河山,于是提前了一年。

不止年份上提前了一年,月份也从三月改到了正月。

当时刚过完春节,北京城里天寒地冻,很多从南方赶来的老人根本无法适应北方的寒冷。

再加上跋涉千里,舟车劳顿,到了京城再冻了几天,很多老人在参加宴席前就病倒了。

这些老人最小的也是六十岁,一旦病倒,就算华佗在世,也是很难救回来的。

不过正如康熙自己预测的那样,他也没有活过那年冬天。

雍正继位后,因为疯狂工作,而导致英年早逝,根本没熬到能举办“千叟宴”的年纪。

但乾隆登基后,他深刻吸取父亲的教训,积极养生,自律生活,一切向爷爷康熙看齐。

可能真是康熙庇佑,乾隆还真是长寿,虽然在位时间比不上爷爷,但寿命是真的长。

乾隆七十四岁的时候,还能南巡天下,察看大清王朝的大好河山。

但南巡回来后,他觉得自己的功绩可以比得上爷爷康熙了。

结果一回京城,自己的重重皇孙出生了。

都说“五世同堂”罕见,但乾隆做到了。

为此,乾隆下令,他要学祖父康熙那样,举办自己的第一次千叟宴。

而这次说是“千叟”,但是前来赴宴的人数已经达到了三千多人,当时整座乾清宫都险些坐不下。

并且这一次吸取了教训,让官府好生照看这些老人,吃穿住行都由国库掏钱。

这次在赴宴前,老人们个个精神抖擞,但是赴宴回家后,却有的人去世了。

这次又是哪个环节出现了问题?

在古代,等级制度是非常严苛的。

比如吃饭时,父亲不落座,子女不能动筷;正妻不开口,妻妾不能插话。

但这也只是民间的规矩,在皇宫中,规矩更大。

当时的满清在关外本就有一套礼仪制度,但入山海关后,为了融入中原大地,只好将明宋时期的儒家礼仪也添加进来。

在满汉两大礼仪制度的融合下,清朝的礼仪达到空前绝后的繁杂。

在清朝史料中,我们能看到大部分京城官员非常抗拒进宫吃饭。

皇帝自己吃饭,规矩也比较少。大臣在自己家吃饭,规矩也没那么大。

唯独君臣在一起后,为了彰显皇室的威严,从进门开始,入门跪拜,赐酒跪谢,问政跪叩……

即便在动筷子吃饭的时候,也要观察皇帝脸色,随时准备回答皇帝的问政,屁股永远是半悬在凳子上的。即便吃饭的时候,也不能发出声音,更不敢大口吃,生怕嘴里的东西还没咽下去呢,皇帝就开口了。

而参加千叟宴的这群老人也是,从被选中,准备进宫赴宴的那一刻开始,就要参加各种礼仪培训。

先折腾半个月再说,等到入京之后,再由宫人统一培训检查,防止出现纰漏。

而且当时因为参加宴席的人数太多,即便皇宫再大,也盛不下三千多名老人。

因此,当时只有一品大员、封疆大吏、附属国使臣,以及皇子皇孙才有资格进入宫殿。

而其他大臣将领,文人墨客,只能在宫殿外的廊檐之下,剩下的有过功名的则分到走廊中。

而那些并无功名,又无背景的老人,只能往后排。

再加上正月初六的寒风萧瑟,等三跪九叩之后,饭菜早凉了。

潦草吃完宴席,再灌上一肚子凉酒,等离开宫殿的时候,不得风寒的都是少数。

再加上来到的时候,官府好生伺候,该穿的穿,该吃的吃。

这返乡之时,下面官员则是能贪多少算多少,就算死在半路,皇帝也不会过问。

万万没想到,乾隆八十五岁退位的时候,又举办了一次。

当时他已经禅位给了嘉庆,所以这次举办地点是在东边的宁寿宫,举办地点小了不少。

虽然嘉庆已经是皇帝了,但他也不敢惹自己老爹生气。

于是这次比上次还盛大,单单邀请的民间老人就有三千人,再加上各地官员和使者,足足有五千多人。

很多人在宁寿宫挤不下,只能排到宫门外,

而且这一次将年龄限定到了七十岁以上,来的都是须发皆白,口无全齿的老人。

当时参加宴席时,先对乾隆三跪九叩,然后再对嘉庆来一遍。

等到六跪十八叩之后,再由嘉庆率领众多老人,再对乾隆跪叩一遍,如此下来,便是九跪二十七叩。

但这些远远还没结束,因为他们要接受两位皇帝的轮番敬酒。

这些参加宴席的老人,别说吃酒喝肉了,就连一顿暖饭都不曾饱肚,大都喝了两三杯凉酒而归。

只要宴席之中热闹,至于他们怎么回去,又死了多少人,乾隆才不会关心呢。

这“千叟宴”看似是宴席,其实更像这些老人的催命饭。