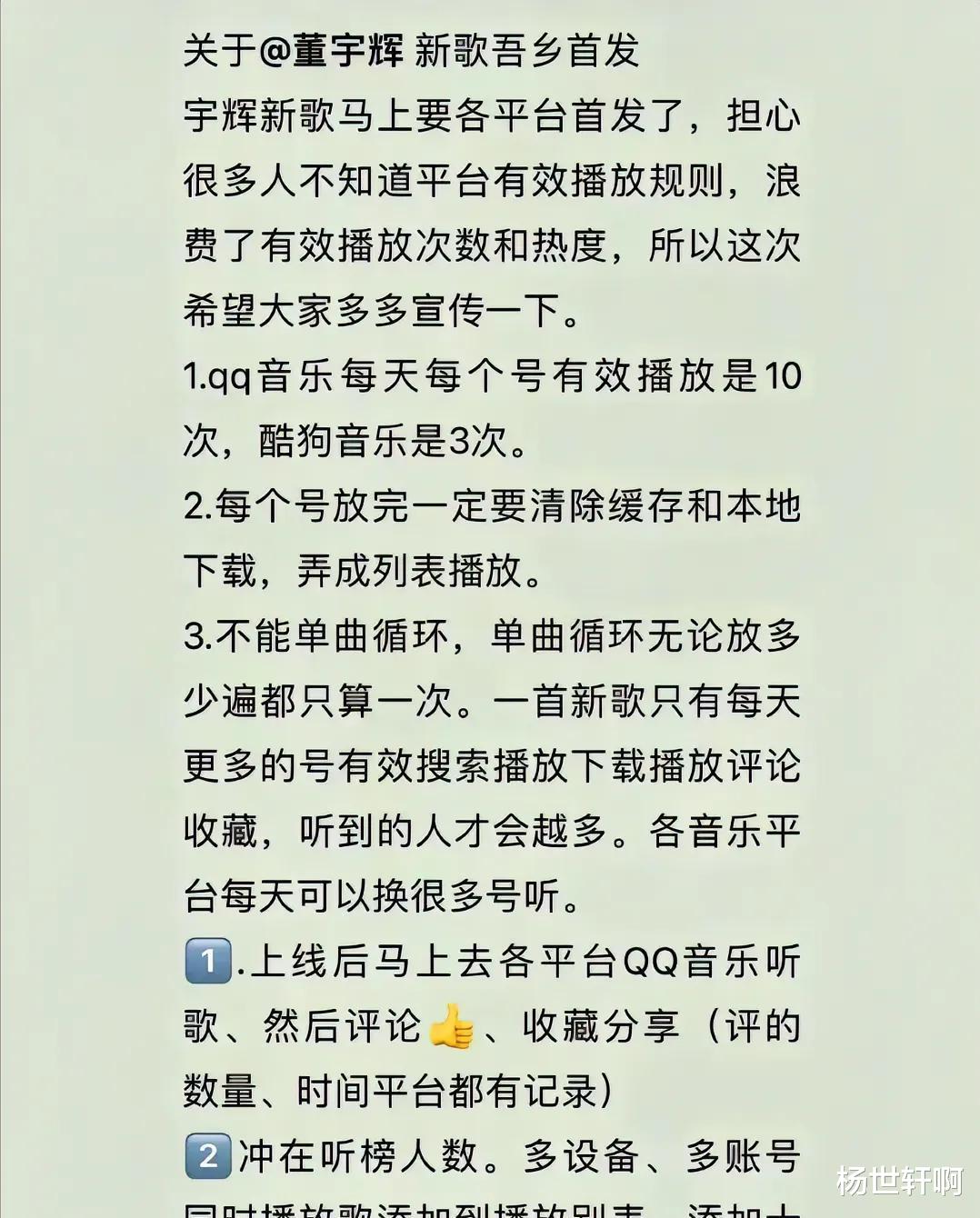

董宇辉新歌一出,粉丝们就跟疯了似的到处刷屏,搞得各大平台评论区乱糟糟的,连官媒都不放过,这场面真是让人哭笑不得。

董宇辉这首《吾乡》一上线,粉丝们就跟打了鸡血似的,各大平台的评论区瞬间被占领了。什丈母排面类的词汇满天飞,看得人一头雾水。这些粉丝也不管三七二十一,就是一个劲地复制粘贴,好像生怕别人不知道他们有多爱董宇辉似的。说实话,这种行为跟那些追星的小姑娘有啥区别?明明是个文化现象,硬是被搞成了饭圈那一套。你说这些人是真的喜欢董宇辉的作品,还是单纯地想凑个热闹?我看八成是后者。这种风气要是蔓延开来,那可真是文化界的一大悲哀。

话说回来,董宇辉确实是个有才华的人,他的崛起本来应该是件好事。可是现在这个情况,怎么看都觉得怪怪的。粉丝们把他当成神一样供着,恨不得全世界都知道他有多厉害。可是你们有没有想过,这样做反而可能会给董宇辉带来压力?万一哪天他做出点不符合粉丝期待的事,那还不得被骂死?这种追捧方式,说白了就是在透支一个人的未来。

再说了,文化这东西,本来就应该是百花齐放的。你们非要把董宇辉捧到天上去,那其他人怎么办?难道就因为他们没有那么多粉丝,作品就不值得被关注了吗?这种思维方式,说实在的,挺危险的。要是大家都只关注流量,不管内容质量如何,那文化圈迟早要完蛋。

说起来也是搞笑,连各地的文旅媒体都跟着凑热闹。你说他们是真的欣赏董宇辉的作品,还是单纯地想蹭热度?我看八成是后者。这些媒体平时不是挺正经的吗?怎么一到这种时候就变得这么世俗了?他们难道不知道,自己的行为会对公众产生什么样的影响吗?说白了,这就是在助长那种浮躁的风气。

你想啊,媒体应该是引导舆论的,结果现在倒好,自己反而被舆论牵着鼻子走。这种情况下,还怎么指望他们能客观公正地报道文化事件?说不定以后只要是有流量的,不管内容如何,他们都会争先恐后地报道。这样下去,那些真正有价值但不那化现象,岂不是要被埋没了?

其实吧,我觉得这些媒体也挺可怜的。他们可能也知道这样做不太对,但是为了点击量,为了不被淘汰,只能随大流。这就是现在这个时代的悲哀,大家都在追求短期利益,却忽视了长远的影响。要是连媒体都变成了流量的奴隶,那还有谁来守住文化的底线?

说实话,看到这种现象,我是真的觉得挺悲哀的。怎么现在的人审美能力都退化成这样了?一首歌好不好,难道就只能用数据来衡量吗?粉丝们整天盯着各种榜单,好像只要数据好看,歌曲就一定是好的。可是音乐不是应该用心去感受的吗?怎么到了他们那里,就变成了一堆冰冷的数字?

你看那些评论区,清一色的赞美,连一点批评的声音都没有。这正常吗?任何作品都有优点和缺点,可是在这些粉丝眼里,董宇辉简直就是完美无缺的。这种风气要是蔓延开来,以后还有谁敢说真话?大家都变成了只会说好话的复读机,那还谈什么文化发展?

其实吧,我觉得这种现象背后反映的是一个更大的问题。现在的教育是不是出了什么问题?为什么大家都不会独立思考了?难道从小到大,我们就没有学过如何欣赏艺术,如何客观评价一个作品吗?要是连基本的审美能力都没有,那我们还谈什么文化自信?

现在的情况是,只要你敢说董宇辉的作品有什么不好,立马就会被粉丝们围攻。这哪里还有什么公共话语空间?大家都不敢说真话了,生怕得罪人。这种氛围下,还怎么进行正常的文化讨论?说白了,这就是一种变相的舆论暴力。

你看那些音乐平台的评论区,全是一模一样的赞美之词。这哪里是在评论音乐啊?分明就是在做数据工作。粉丝们好像忘了,音乐本来应该是用来欣赏的,而不是用来比拼谁的数据更好看。这种风气如果持续下去,以后的音乐创作者是不是就只需要讨好粉丝,而不用在乎作品质量了?

说到底,这种现象其实反映了我们整个社会的一些问题。为什么大家都这么在意数据和流量?是不是因为现实生活中感到了某种无力感,所以才会在网上寻求一种存在感?如果是这样的话,那问题可就大了。我们需要的是一个健康的文化生态,而不是一个被数据和流量支配的虚拟世界。

现在这个社会,好像什么东西都要用流量来衡量。董宇辉的新歌好不好,不是看内容,而是看有多少人在讨论。这种价值观真的很可怕。你想啊,如果所有人都追求流量,那些真正有价值西怎么办?难道就因为没人关注,它们就不重要了吗?

其实吧,这种现象背后反映的是一种浮躁的社会心态。大家都想一夜成名,都想成为下一个董宇辉。可是你们有没有想过,董宇辉能有今天的成就,背后付出了多少努力?光靠刷数据就想出名,这不是在做梦吗?真正的文化传播,应该是润物细无声的,而不是靠制造噱头来吸引眼球。

说到底,这种流量至上的价值观,其实是一种很短视的行为。今天你可以靠数据造假来获得关注,但是长远来看,没有真材实料是不行的。我们需要的是一种更加理性、更加长远的文化观念,而不是这种急功近利的做法。

说起来,这种现象跟社交媒体的盛行也有很大关系。现在的年轻人,大部分时间都泡在各种社交平台上。他们的价值观、审美观,很大程度上都是被这些平台塑造的。你看那些短视频,动不动就是点像只有这样才能证明自己的存在感。

问题是,这种快餐式的文化消费,真的能让人获得深层次的文化体验吗?我看未必。大家都习惯了快速滑动、快速阅读,谁还有耐心去深入思考一个问题?结果就是,大家的注意力越来越短,思考能力越来越差。这种情况下,还怎么培养独立的审美能力和判断力?

其实吧,社交媒体本身并不是坏东西。关键是我们应该如何正确地使用它。与其整天刷那些没营养的内容,不如多关注一些有深度的文化账号。与其跟风点赞转发,不如静下心来好好欣赏一部作品。只有这样,我们才能真正从社交媒体中获益,而不是被它所奴役。

说到底,现在这种文化乱象,跟我们的教育体系也有很大关系。你看现在的学校教育,哪有真正教学生如何欣赏艺术、如何独立思考的?大家从小学到大学,学的都是如何应付考试。结果就是,一群没有审美能力、缺乏独立思考能力的人走向社会。

其实吧,教育的目的应该是培养全面发展的人,而不仅仅是会考试的机器。我们需要在课程设置中加入更多的人文教育、艺术教育。让学生从小就接触各种优秀的文化作品,培养他们的审美能力和批判性思维。只有这样,他们才能在面对各种文化现象时保持独立判断。

说白了,现在的教育太过功利化了。大家都在追求高分、好学校、好工作,却忽视了人格的全面发展。如果我们不改变这种状况,那么即使再多的董宇辉出现,也无法真正提升整个社会的文化素养。我们需要的是一场彻底的教育改革,让教育回归到培养人的本质上来。

歌词还行,但是真的不好听

你行你上啊

小编这样的带节奏真恶心

你这是什么人啊 三观不正 碍你了吗!

小编你到底觉得怎么样?最怕的就是你这种人,想说有想立!