美军改革抄了乌克兰的作业?一场战争如何重塑五角大楼的陆军蓝图在五角大楼最新发布的陆军改革方案中,无人机蜂群与机器人运输车挤占了传统坦克的C位,钢笼装甲从乌克兰战场的“土法改装”升级为美国坦克的标准化配件。这份被称为“21世纪陆军转型指南”的文件,字里行间却透着熟悉的东欧硝烟味——俄乌战场上无人机摧毁坦克的视频、哈尔科夫郊外被地雷阵吞噬的装甲纵队、乌军士兵用3D打印零件改装无人机的场景,正在被美军拆解成模块化的未来战争代码。乌克兰:美军的大体老师当俄军“柳叶刀”无人机在2022年击毁第一辆M777榴弹炮时,美国参谋部的将军们或许还没意识到,这场冲突将成为他们的现代战争速成班。两年间,乌克兰用日均3000架次的无人机作战数据,给美军上了一堂生动的实践课:第聂伯河畔的乌军第93机械化旅用淘宝级穿越机配合星链终端,创造出“15分钟30架次”的火力覆盖节奏;扎波罗热前线的排雷机器人替代了工兵血肉之躯;就连顿巴斯农民在拖拉机上焊接的钢笼,都被五角大楼的材料实验室复刻成提升35%生存率的“主动防御系统”。

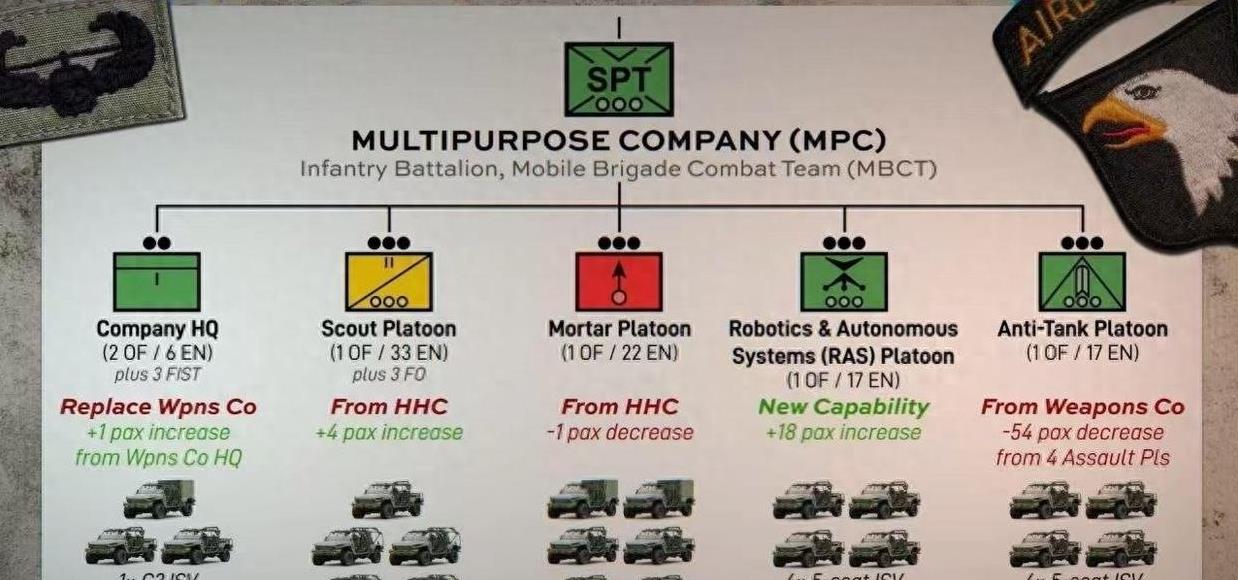

北约情报官在基辅作战室记录下的数据触目惊心:传统装甲集群突击的伤亡交换比从1:3逆转为3:1,进攻方每推进一公里就要付出8-12辆坦克的代价。这些用鲜血换来的结论,最终化作美军改革方案里的冰冷数字——每个步兵营增设4个专业无人机排,控制器概念将打击决策权下沉至排级,而曾在伊拉克街头耀武扬威的M1A2坦克,如今顶着叙利亚风格的钢笼装甲匍匐前行。五角大楼的作业本与橡皮擦美军的“学习成果”陈列在改革方案的字句中:侦察-打击无人机排编制数量较2020年翻了三倍,运输机器人载重标准精确到450公斤——正好匹配乌军前线弹药补给需求。但翻开作业本背面,乌克兰用血泪写就的批注依然刺眼:当乌军第47突击旅的班长们直接指挥连属炮兵时,美军仍要求无人机操作员等待排长指令;基辅军工厂48小时迭代无人机抗干扰模块的速度,对比雷神公司“弹簧刀-600”拖延18个月的研发周期,暴露出军工复合体的致命时差。

更深的裂痕藏在作战理论层面。俄军已在南部军区组建独立的无人机突击旅,乌军将“星链+无人机+炮兵”的杀伤链缩短至90秒,而美军仍把无人作战单元嵌套在传统合成旅架构里。这就像给智能手机装上DOS系统——硬件升级了,操作系统却停留在机械化战争时代。未来战场的实验室与小白鼠乌克兰的土地成了五角大楼的武器试验场,而乌克兰人自己仍在等待那份迟到的F-16交付清单。这种矛盾的共生关系在社交媒体上炸开:“我们教会了老师,但考试时还得自己带铅笔。”一名乌军无人机操作员在Telegram上的吐槽,两天内收获15万点赞。当美国将乌军战术写入《联合地面作战纲要》时,基辅街头电子商店的3D打印机仍在为前线赶制穿越机挂架——这种军规与民用的技术代差,或许比俄乌战线更早决定未来战争的胜负。

站在纽波特造船厂的指挥台上,美国陆军部长沃特斯宣称要打造“无人机密度超过上海外卖骑手”的智能部队。但克里米亚大桥的浓烟提醒世人:当乌克兰用200美元无人机重创数十亿卢布的战略目标时,战争的天平早已倾向“小快灵”的创造者。五角大楼的钢笼装甲能防住柳叶刀无人机,可锁在传统作战体系里的思维钢笼,又该如何破解?