近年来,中国的“双一流”高校如同按下了扩招的快进键,一场关于优质本科教育的“扩容风暴”正在席卷全国。从清华、北大,到中农大、电子科大,再到云南大学、湖南师大,各大名校争相宣布扩招计划。有人说,这是教育发展迎来的高光时刻;也有人担忧,扩招会不会让“名校光环”褪色,甚至出现“学历泡沫”?今天,我们就来掰开揉碎,把这场扩招大戏聊个透彻。

扩招的背后:名校们在下怎样一盘棋?

先别急着感慨“这届考生真幸福”,扩招这事可不是随随便便的“放水”。从政策层面看,这轮扩招是顶层设计的深谋远虑。《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》明确提出,要“扎实推进优质本科扩容”,为中国的科技创新、产业升级和社会发展输送更多高端人才。

那么问题来了:扩招都扩给了谁?

答案十分清晰:国家急需的领域!清华大学新增的150个名额,重点投向了“人工智能+多学科交叉”的复合型人才培养;上海交大则把扩招指标集中在集成电路、生物医药、新能源等领域;中山大学更是直接点名“新兴交叉学科”“国家紧缺学科”。一句话,谁能解决“卡脖子”问题,谁就能优先拿到扩招资源。

不过,扩招的门槛也不低。以电子科技大学为例,扩招瞄准的是电子信息技术和人工智能领域,目标直指国家关键核心领域的人才需求。这种“精准扩招”,既是高校对国家战略的呼应,也是对自身办学能力的考验。

扩招=录取更容易?别高兴太早!

看到这里,可能有人已经摩拳擦掌:“扩招了这么多名额,我上名校的机会岂不是大大增加?”听起来很美,但现实可能没那么简单。

数据显示,从2021年到2024年,中国高考报名人数从1078万飙升至1342万,增幅高达24.5%。即便用更贴近实际的应届普通高中生数据来看,这一数字也从2021年的792.7万增长到2024年的905万,增幅14.2%。换句话说,扩招的速度远远赶不上考生人数的增长速度。

更重要的是,这次扩招的重点在理工科,新工科专业更是大头。复旦大学甚至明确表示,未来文科招生比例将从原来的30%-40%下降到20%。这对于文科生来说,可能不是最好的消息。

扩招后,学历还值钱吗?

有人担忧,扩招会让名校“开闸放水”,从而导致学历贬值。但事实真的如此吗?其实,扩招并不意味着降低标准,而是扩大优质教育资源的供给。从长远看,这不仅是对社会公平的促进,也是对教育质量的提升。

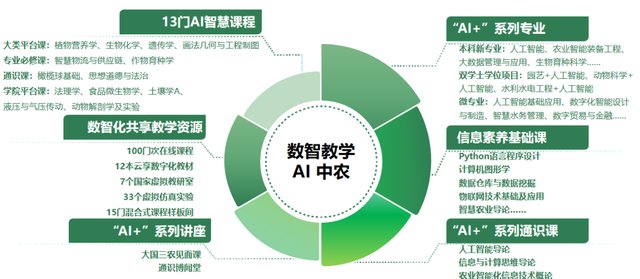

以中国农业大学为例,这次扩招的500个名额,全部投向粮食安全、生物智造、人工智能等领域。学校还计划开设院士班、卓越工程师班,培养拔尖创新人才。显然,扩招的背后,是教育资源的进一步优化和升级。

再从国际比较来看,美国的顶尖大学每年也在增加招生名额,但这并没有削弱它们的含金量。相反,更多优秀学生的加入,让这些学校的学术影响力更上一层楼。同样,中国“双一流”高校的扩招,未来也可能通过培养更多高质量人才,进一步提升国际竞争力。

扩招的深远意义:教育公平与科技自立

扩招的意义不仅在于让更多考生圆梦名校,更在于实现教育公平和科技自立。从地域分布来看,云南大学、新疆大学等中西部高校的扩招力度明显更大。这意味着,中西部地区的考生可以享受到更多优质教育资源,从而缓解区域不平衡的问题。

与此同时,这次扩招的重点领域,几乎都指向了科技自立的关键环节。无论是人工智能、集成电路,还是生物医药、新能源,这些专业都是未来国家经济转型升级的主力军。可以说,这轮扩招不仅是为社会培养人才,更是在为国家的未来储备力量。

扩招的另一面:挑战与机遇并存

当然,扩招也并非毫无挑战。高校扩招可能会带来教学资源紧张、师资力量不足等问题。尤其是一些新兴学科,如何在短时间内配齐优质的师资和硬件设施,是学校必须面对的难题。

但换个角度看,挑战往往也伴随着机遇。对于高校来说,扩招是一次提升办学水平的契机;对于学生来说,这是一个抓住时代机遇、提升自我的大好机会。毕竟,未来的社会竞争,不仅比拼学历,更比拼能力和眼界。

写在最后:扩招的意义,你看懂了吗?

扩招会让名校变“水”吗?未必。相反,这可能是中国教育发展的重要一步,也是国家高质量发展的必然选择。扩招能不能抓住机遇,最终还是靠考生和学校的共同努力。新一轮的教育竞争已经打响,你准备好了吗?

那么,话说回来,你怎么看待这场扩招风暴?扩招会让名校学历贬值,还是提升教育公平?你心目中的“理想大学”又是什么样的?评论区见!