我是三国路人甲,专注三国史。跟着我,一起聊三国

三国吴景帝永安六年(263年),魏灭蜀。孙吴担心亲近蜀汉的五溪蛮会作乱,于是以越骑校尉钟离牧为平魏将军,领武陵太守,让其前往镇抚。面对盟友覆国、曹魏迫近、境内不安的多重压力,钟离牧该如何做呢?

钟离牧为孙吴最后一任濡须督

一、让稻发名钟离牧,字子幹,会稽山阴(今浙江绍兴)人。

钟离氏源于子姓,为商汤后裔,其后人曾食邑于钟离(今安徽凤阳),遂以邑为氏,是为钟离氏、钟氏、离氏、犁氏得姓之始。

钟离氏中有位名人——钟离权,就是八仙之一的汉钟离,但这是位掺杂了历史和神话传说的人物,难以考证。有史可考的是,钟离牧是东汉鲁国(治鲁县,即今山东曲阜)相钟离意的七世孙。

钟离牧的父亲钟离绪,为吴楼船都尉。钟离牧之兄钟离骃,为会稽(治山阴)上计吏,就是负责郡国年终向国家上报赋税收支的官员。钟离骃少时与同郡谢赞、吴郡(治吴县,即今江苏苏州)顾谭齐名。谢赞出身会稽谢氏,其父是建昌(今江西奉新)县长谢贞,谢贞侄女为孙权原配谢夫人(参见);顾谭出身吴郡顾氏,其祖父为丞相顾雍,其父为孙策女婿、豫章(治南昌,即今江西南昌)太守顾邵。钟离骃能与此二人齐名,可知其声望之佳。

钟离牧却小时说话晚,好听的话叫“迟讷”。但钟离骃却对这位兄弟很看好,他常对人说:“不可小看我兄弟,他的成就一定在我之上。”只不过当时人都觉得这是钟离骃的谦让之语,因此都不以为然。

钟离权不但是八仙精神领袖,还是全真道北五祖之一

钟离牧在年少时迁居同郡永兴县(由余暨县改名,今浙江杭州),估计是钟离氏家道中落,沦为了寒族。在永兴,他亲身垦荒耕田,种稻二十余亩。在这里,他闯下了名声。

原来,在他的稻子将要成熟时,县里有人站出来,说这里有标记,这地是他的,意思就是这稻子也应是他的。

钟离牧倒也不生气,说了句“我原本觉得这是荒地,所以才来开垦”,就将稻子交给了此人。永兴县长倒也是个管事的主儿,他听到此事,就以涉嫌寻衅滋事将此人收押在狱,并要依法处死。钟离牧这时却到县府去为此人求情。

县长大人听了钟离牧的来意,说:“你仰慕效法承宫,为人行义。但我既为县主,也有义务以法约束百姓,我怎能舍弃国法而从君之意呢?”

承宫是东汉经学大家,他曾在蒙阴山(在今山东蒙阴)中耕种稻谷,快熟时,有人去认,他就推让而去,故永兴县长以其比之钟离牧。钟离牧听后又说:“此处本在会稽郡内,我承蒙县君照顾,得以在此暂住。今县君以些许稻谷而杀此人,我还有何心意在此留居呢?”说罢他回家整顿行装,就要回山阴老家。

永兴县长就又跑到钟离牧家,进行劝止,并表示当场释放那个县民。这人也感到十分惭愧、畏惧,带着妻子把这些稻谷舂了六十斛稻米,然后送还钟离牧,钟离牧却闭门不受。这人就将稻米放在他家路旁,竟无一人妄取。钟离牧由此事而知名。

钟离牧曾在永兴县躬耕稻谷

作《三国评》的东晋史学家徐众,站在儒家立场,对此事的评价是,圣人以德报德,以直报怨,而钟离牧以德报怨,所让非义,所救非人,此非仁者之举。这就看你如何理解了。

二、古人之风吴大帝赤乌五年(242年),钟离牧从郎中补为太子辅义都尉,再升为南海(治番禺,即今广东广州)太守。

按,郎中为郎官四等(议郎、中郎、侍郎、郎中)之一,以郡国所察孝廉充任,名为皇帝执戟宿卫,亦随备顾问差遣,实际就是国家的后备干部库。故此可知,钟离牧此前可能因名声被会稽郡察为孝廉,而后入宫成了郎官。

赤乌四年(241年),宣太子孙登去世。赤乌五年(242年),孙权三子孙和被立为太子(参见)。故此,钟离牧的太子辅义都尉,就是孙和的太子宫属官。而钟离牧的外放南海太守,恰好避过了太子孙和和鲁王孙霸之间的二宫之争。

当时,高凉(从合浦郡析置,治思平,即今广东恩平)贼帅仍弩等攻掠百姓,残害官民。钟离牧到南海后,越郡讨伐,十日之内即将之讨平。

另有揭阳县(今广东揭阳)贼帅曾夏等聚众数千,前后为害十余年,朝廷以侯爵、杂缯千匹下书悬赏也不能攻灭。钟离牧派人安抚,晓之以理,他们立时降服,改过自新,成为良民。始兴(从桂阳郡析置,治曲江,即今广东韶关)太守羊衟在给太常滕胤去信时说:“钟离子幹,我过去不熟悉,如今见他在南海,恩威并重,智勇兼备,加之德操清纯,颇有古人之风。”

东汉交州七郡图

羊衟曾为宣太子孙登宾客,有辩捷专对之才,并有知人之明。滕胤少有节操,娶孙权之女。由此也可知,钟离牧在朝中的见贵。可惜在南海任上四年后,他因病离职。

后来他又回京为丞相长史,转丞相司直,再升为中书令。这时建安(从会稽郡析置,治建安,即今福建建瓯)、鄱阳(从豫章郡析置,治鄱阳,即今江西鄱阳)、新都(从丹杨郡析置,治始新,即今浙江淳安)三郡山越又乱,钟离牧又出任监军使者,出兵平定叛乱。贼首黄乱、常俱等交出部众,以充实兵役。钟离牧因此功封秦亭侯,拜越骑校尉。

由于史书未记载这一事件的具体时间,我们可大致推断一下。

汉献帝建安十三年(208年),孙权置新都郡;建安十五年(210年),置鄱阳郡;吴景帝永安三年(260年),孙休置建安郡。钟离牧在赤乌五年(242年)后任南海太守,四年后离职,再入京为官。另,《三国志·吴书·三嗣主传》有“(少帝太平二年,257年)八月,会稽南部反,杀都尉,鄱阳、新都民为乱,廷尉丁密、步兵校尉郑胄、将军钟离牧率军讨之”的记载。考虑到史书有将以后所置地名指代前事的例子,以此事在太平二年(257年)前后发生为是。

故钟离牧的丞相长史、丞相司直,为权臣孙峻(少帝建兴二年〔253年〕为丞相)、孙綝(景帝永安元年〔258年〕为丞相)兄弟为丞相时的属官。这也符合史书为传主讳的传统。

钟离牧当为孙峻、孙綝为丞相时的长史

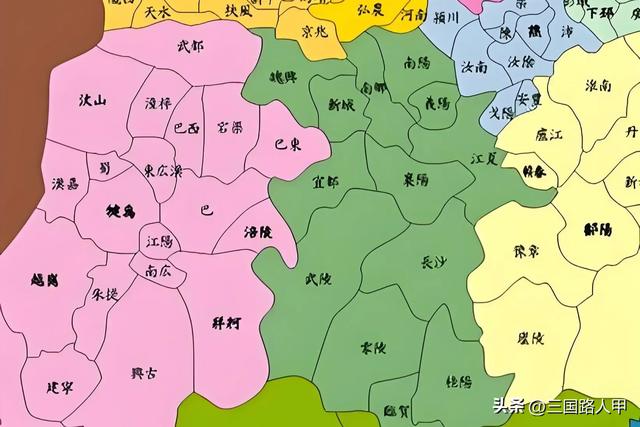

三、武陵平乱永安六年(263年),曹魏灭蜀。武陵郡(治临沅,即今湖南常德)与蜀地接界的五溪蛮,原与蜀汉亲近,当时孙吴朝堂论及此事,担心那里会发生叛乱,于是以钟离牧为平魏将军,领武陵太守,让其前往镇抚。

当时曹魏也派涪陵郡汉葭(今重庆彭水)县长郭纯,假任武陵太守。郭纯带着涪陵郡(治涪陵,即今重庆彭水)百姓,进入蜀地的迁陵县(今湖南保靖)界,屯兵于赤沙(在今湖南保靖),招诱各蛮夷首领。这些五溪蛮帅,就有人起兵响应郭纯,又进攻酉阳县(今重庆酉阳),一时武陵全郡震动。

钟离牧到任后,询问郡府官员:“今西蜀已亡,我边境受侵,诸位以为该当如何抵御?”

众人都回答道:“迁陵、酉阳二县山险,各蛮夷酋帅拥兵自守,不可出兵惊扰,兵动则其更为凝聚。我们应对其安抚,派有恩信的官员前去宣慰教化。”

钟离牧却说:“非也。外敌入侵,诳诱百姓,正应趁其根基未深将之扑灭,这就如同救火贵迅速是一样的。”于是他下令整装待发,属员中有阻挠者依军法处置。

抚夷将军高尚又劝钟离牧道:“当年潘太常(潘濬)督兵五万,进讨五溪蛮。当时之势,刘蜀与我和盟,诸蛮夷才遵奉王化。今我既无盟友为外援,郭纯又已据迁陵,明府仅以三千兵力深入险地,窃以为未见其利也。”

武陵郡西接蜀地

钟离牧答道:“行非常之事,岂能因循守旧?”他当即率领部属,沿山中险道,昼夜兼程,行军近两千里,到达边塞,斩杀怀有异心的乱民首领百余人及其党羽一千多,郭纯等一时离散,五溪地区(指沅水支流巫水〔雄溪〕、渠水〔樠溪〕、酉水〔酉溪〕、㵲水〔溪〕、辰水〔辰溪〕地域)得以平定。

战后,钟离牧升为公安督、扬武将军,封都乡侯,又转任濡须都。钟离牧也是孙吴七任濡须督(蒋钦、吕蒙、周泰、朱桓、骆统、张承、钟离牧)中的最后一位。

四、慨然长叹钟离牧由于出身寒族,在孙吴后期纷乱的朝局中没有靠山,因此并未能尽展其才。他在濡须时,深以为可图进取,却不敢进陈其策。

一次他与侍中、东观令朱育在一起饮宴,席间不禁慨然叹息。朱育觉得这是钟离牧恨自己未得到应有的封赏,就劝他说:“朝中诸君,以风云际会,坐取高官。若亭侯者,功绩无法与他们相比,犹然不肯居人之下,心怀抑郁,何况君侯呢?”

按汉魏爵制,钟离牧的都乡侯在亭侯之上。朱育的意思是,那些亭侯都心有不平,你这位都乡侯内心不甘,我理解。钟离牧却一笑道:“足下所言,却未得我心。当年马援说过,人当功多而赏薄。想我功不足录,而受恩已过,岂会以此为恨?我不被国家所知,而被朝中人见诬,所以默默不敢进陈。若非如此,我当建进取之计,以报宠恩,而不是仅得自守而已。我之喟叹,乃在此也。”

朱育听后又说:“国家已知君侯,以君侯之才,无为不成。愚可将君侯心意上达朝廷。”

白起为战国四大名将之首

钟离牧却一笑道:“当年武安君白起对秦昭襄王说:‘成就大业不难,难在得贤。得贤不难,难在用贤。用贤不难,难在任贤。’武安君想为秦王兼并六国,却恐昭襄王只授自己事务,而不见信任,故说此语。昭襄王却果然许之而不能任之,所以终陨将成大业,而武安君被赐死杜邮亭(在今陕西咸阳)。今国家知我,不如昭襄王知武安君,而诬害我者,过于范睢。大皇帝(孙权)时,陆丞相(陆逊)讨鄱阳,授我兵两千。潘太常讨武陵,我又得兵三千。而朝廷下诏,弃我于此地,并使沿江各督,不再发兵相继。我蒙国家威灵,得以自给,才有今日之安。若我不审时度势,有所进言,被委以大事,而兵势不足,终将有败绩之患,何必干这注定不成功之事呢?”

后来,钟离牧又以前将军,假节,复领武陵太守,终逝于任上。钟离牧清廉自守,去世时家无余财,官民都感念其德。

陈寿在《三国志》中,称钟离牧“蹈长者之规”,赞其兼具仁德与果决,是“绥静邦域”的能吏。但他的事迹主要在三国后期,且未被朝中大用,所以后世名声并不显。

钟离牧去世后,其长子钟离祎袭爵,代领其兵。次子钟离盛有父恭让之风,官至吴尚书郎。三子钟离徇领兵为将,官拜偏将军,镇守西陵(今湖北宜昌)。他曾与监军使者唐盛讨论边境形势,认为应以宜城(今湖北宜城)、信陵(今湖北秭归)为建平郡(从宜都郡析置,治信陵)之援,说若不先缮治此二城,晋军将由此突入。唐盛却认为,施绩(原名朱绩,左大司马朱然之子,后改回本姓施)、留平(左将军留赞之子)皆是智略名将,他们屡经此地,都没说过要修缮二城,因此不赞同钟离徇计划。半年后,晋果派军先修信陵,而在晋灭吴之战时,钟离徇领水军督,临阵战亡。

我是三国路人甲,一个铁杆三国迷。跟着我,一天学一点三国知识

相关文章