对于大竹的美食,我们从来都没吝啬过好评。之前写了一家开在成都的大竹馆子,好多人都跳起跳起地想去吃辣得跳。

结果发稿没过几天,那家店就关门歇业。问老板儿,老板儿只有一句话:那个口岸不好,我们重新找地方,会再开的,到时候通知大家。

虽然彼时耳朵已经辣ang,但我始终记得,我和大竹妹儿@Echo 坐到这家馆子头,一个个认墙壁上的那些大竹话:纠咸,挖抓,方人,测坛子……

她说她是山后人,但我觉得她说的大竹话从口音上来讲和成都话没太大区别。就是字与字组合在一起的那个词,不太明白,但仔细一想,又觉可爱。用大竹话说就是:咚乖。

大竹话就是这样,听起来浅显易懂,但冥冥之中又暗藏深意。大竹话咋说?请进入我们的方言速成教学。上课了。

勒不是勒脖子的勒,而是lěi。三声的声调,给了下巴一个画勾勾的动程,虽然动作幅度小,但很明显能听出来:勒,就在眼跟前。

而罗个的罗刚好相反。

罗字的读音与成都话完全相同,声调是往上扬的。在表示方位的时候,又有一种扬起下巴给你指点江山的味道——罗在哪儿?大概在目光所及的最远处。

专业大竹话教程里面,都会写为:角下。这也让我想起,四川其他地区也有人管“楼下”叫做“楼角”。角在此处,就是成都话所说的:巴底底。

而部分大竹人也会把这个词顺手写为:脚下。倒也不算错。没有要掘地三尺的蛮横,只是一种与地面齐平的方位代指:最底的底下是哪儿?那就是脚下。

挖抓的说法,我才大抵是来源于“腌臜”二字。普通话读作:ā zā。而这个词到了大竹的地界上来,无非就是变了两个声母,显得更加有头有尾一些。

如果寡看文字:挖,意为掘、掏;抓,意为手指聚拢地拿起。两个提手旁的动词,加剧了邋遢的程度。

又挖又抓的,啧啧,可想而知,这个几天没洗的油脑壳是有好脏。

波丝,从读音上给了蜘蛛一个异域血统。念出这两个字的时候,感觉脑海里面播放的是翻译为拉丁语系的《西游记之盘丝洞》。

但转念一想,波,通播,大概可理解为动词;丝本就是蜘蛛的产物。播出丝丝的虫子,那就是蜘蛛撒!

刚看到这个词的时候,我也很惊讶,蚊子就是蚊子,苍蝇就是苍蝇,为啥还要专门发明一个:饭蚊子?

只能说大竹人在语言上的思维逻辑,把“严肃活泼”四个字体现得淋漓尽致——普通蚊子吸血就饱了,要吃饭才饱的蚊子自然不是凡胎。

还有一种方便理解的逻辑,如果一碗饭摆到桌子上,最先一步赶来捧起打转转的,必然是苍蝇儿,而非蚊子。

不同于罗个的罗,这里的罗,要平平整整地读成一声,发音时可略拖一点尾巴。

罗这个字,从声调的设置上,就给了一个附加程度的修饰。在我看来,罗,可理解为:那么;连人,通:粘人。

合在一起就是:那么粘人。再用成都话搭个桥:扭到闹。你看是不是和纠缠不休意思非常相近了?

之前我们学洪雅话(戳→《你耐咋颜哦?我耐洪雅》)的时候,学过一句:打定子。就是打架的意思。当时我还戏谑说,这个“定子”不晓得是好闷一坨子。

结果到了大竹人口中,定坨,就是拳头的意思。只是和成都人说的坨子比起来,定坨的方向感更明确,力度更强,速度更快。言下之意:老子这一定坨,打的就是你。

在这之后,“老二”两个字的加入也不算多余,只是加重了整个词的当地独有的戏剧色彩。

“二”字的卷舌程度极高,几乎是紧跟在“老”字之后,然后须用一半舌面紧贴住上颚,才能发得标准。

成都人说瓜不会只说瓜,而是:瓜兮流了。说哭也不会只说哭,也是:哭兮流了。

兮字在此处,除了有一定普语汉字中文言助词的成分之外,还可理解为:(什么什么)的样子。

哭起来的样子有些木讷呆滞。这个沮丧程度,远比“沮丧”本身的程度深。成都话的:咚嘴马脸,大抵可以与之相较高下。

四川人对于“多此一举”的形容简直五花八门。比如我们成都就爱说:脱了裤子放屁。还有:找些嗝蚤来身上爬。

而到了大竹,这样的形容就变得小众而刁钻:鸡眼睛痛。

都晓得鸡眼睛,是由于足部长期受到摩擦和压迫导致的角质层增生,长在脚上,像个厚厚的茧巴一样,有的中间还有个洞,所以叫鸡眼睛。

大竹人说你鸡眼睛痛,就是说你天到黑找起事情给自己做。就好比你冷天开冷空调,憋憋要遭骂:穷骨头发干烧。这是一种专用于温度上的多此一举。

说穿了,都是一种长久以来的约定俗成。

字反正不见得就是这些字,但音绝对是读这些音。

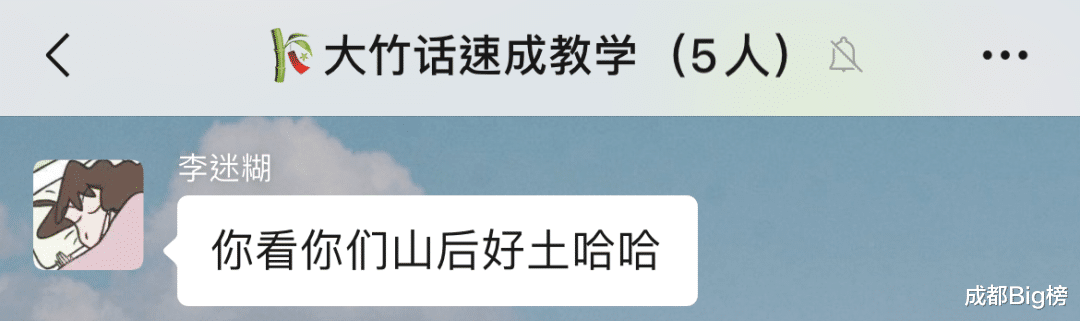

在大竹当地,山前人总是会笑话山后人,觉得他们山后说话土。山后人也很无奈:你们山前是一些乡镇,我们山后,也是一些乡镇。山前人不服:乡镇,还是距离县城较近、地势平稳一些的好吧?

比如“测坛子”这个词,原意是指开玩笑。但山前人就要认这个理:我们好像没这么说。我们都说扯把子,你看,你们山后人好土。

然后大家又以铜锣山为界起势,山前人学山后人说话,山后人扮山前人学舌,最后笑作一团,以共同怀念大竹美食告终。

还未真正去过大竹,总归有些遗憾。不过好歹,我吃过大竹菜,现在还会讲两句大竹话,二回去大竹,啥子都不怕!