清德宗光绪五年的腊月,也就是1880年的1月,在寒冬腊月间杭州的一户高墙大院中诞下了一名男婴。

这户人家原籍贯湖南茶陵。其父乃是当朝兵部尚书衔,兼任浙江巡抚的谭钟麟。

谭延闿的母亲原本只是谭家的一名丫鬟,唤作李氏。有幸得到谭钟麟的宠幸,并且诞下男婴,此后在家中地位直线上升。

这名男婴的名字叫做谭延闿,任谁都难料到,这样一位出生在清廷高官家中的男婴,日后却会成为推翻腐朽清王朝的重要人物之一。

少年天才却名落孙山尽管谭延闿乃是庶出,但是其父亲谭钟麟却没有因为这一点放松对他的培养。

在其父亲的教导下,谭延闿从5岁入私塾开始,每天就要在其父亲的监督下写一篇文章,每五天还要写一首诗,写上好几篇的大、小毛笔字。

过谭延闿似乎并不以此为苦,自幼聪明的他总是能够很好地完成父亲交代的学习任务。

年纪稍长一些,谭延闿便在其父亲的指导下学习制义文学,也就是所谓的官学,写官样文章。

由于前面多年积累很好的国文底子,因此谭延闿在学习官学的过程中进步很快,没多久就能写出像模像样的八股文来。

当时在见到谭延闿的文章后,就连光绪帝的师傅翁同龢都称之为“奇才”。

学问有建树,文章有品格,不仅谭延闿的父亲对其抱有众望,谭延闿自己也是自负于满腹才华。谭家有这样的天才,所有人都对其寄予了厚望。

就像是爽文小说中的男主一样,不仅出身好,而且天赋极佳,乃是家族倾尽一切资源的重点对象。能得到翁同龢的赞许,这样的人才拿个状元应该是没问题的。

可谁承想,大清取仕,哪里是才华说了算。就算你才高八斗,当权者一句话也能让其名落孙山。

1904年,谭延闿参加了清末的最后一次科举考试,中了整个清朝两百多年时间里面湖南唯一的一名贡士。

4月,谭延闿参加殿试,原本表现极佳的谭延闿是可以得中状元的。然而就在谭延闿报出自己的出生籍贯之后,大殿之上越位代席的妖后慈禧却是犹豫了!

慈禧得知谭延闿乃是湖南籍,而且又姓谭时当即想到了此前出道戊戌变法的谭嗣同。

于是十分不悦地将状元的头衔给了刘春霖,而谭延闿最终只得到了二等第三十五名,勉强混了个进士出身。

这样的结果对于谭延闿来说无疑是巨大的打击,寒窗苦读多年的天才少年,文章学问都是当世翘楚,可最终却只是换得个勉强混进二甲末位的结果,这让谁也难以接受啊!

不过虽然没有得到状元,但是谭延闿的父亲却打点了他的仕途,为其寻找了一条最好的晋升通道。那就是先入翰林院做编修,在外放湖南任地方官。

尽管这条路曲折,但是一旦等到资历上去了以后,便能够成为朝廷的肱骨重臣。

这也是很多清代的大官并不一定是一甲进士出身的原因。

从翰林院编修到主政一方从翰林院出来以后,谭延闿被外放到湖南任教育官员。

慈禧晚年主持改革,推行“丁未新政”,谭延闿积极呼应,此举让慈禧很是高兴,于是下旨让谭延闿担任湖南“谘议局”议长。

这样一来,谭延闿算是混到了湖南省的权力中枢,成为了实权派的人物。

可尽管谭延闿的官是慈禧给的,但是谭延闿打心里对这个腐朽的朝廷深恶痛绝,所等的就是一个机会。只要时机成熟,谭延闿一定会高举义旗,参加到革命的洪流中来的。

投身革命1911年,辛亥革命爆发。武昌起义开始后,全国的革命势头便形成了燎原之势。很多原本就对清朝旧制深感不满的地方官员也纷纷高举义旗。

短短两个月内,湖南、广东等十五个省纷纷宣布脱离清政府独立,最终宣统皇帝在1912年2月12日的时候,发布退位诏书,中国两千多年的封建历史就此结束。

当时在湖南任职“谘议局”议长的谭延闿在得知辛亥革命爆发之后,立刻参与到了推翻封建王朝的大潮当中,被南方革命党任命为湖南督军。

后来辛亥革命结束,袁世凯盗取了革命成果,还妄图复辟帝制,在北京称帝。

得知消息的谭延闿于191在《长沙日报》在长沙撰写了《讨袁檄文》,并参加了1915年的护国运动。

然而,自从袁世凯称帝之后,华夏大地军阀四起,不知几人称王,几人称帝,国家变得四分五裂。

1922年,谭延闿投奔孙中山先生,加入了中国国民党,参与谋划北伐战争,并于当年6月任全湘讨贼军总司令。

此后谭延闿先后任国民党第一届中央执行委员会委员、中央政治委员会委员兼大本营秘书长等重要职务。

1926年,1月被选为国民党第二届中央执行委员会委员,7月又代理国民党中央党部主席。

官场的混世魔王到这时,谭延闿可以说已经成为民国政府政治中心最具权势的人物。

相比较于当时其他政治人物,谭延闿算得上是非常精明的一个人了。国民革命成功以后,谭延闿自知在新政府内政治资源远远比不得那些早年资助革命的人,无论是政治资本还是经济资本都是如此。

因此为了不成为别人攻击的对象,在其任职期间并行着一套所谓的“三不”原则。

所谓的三不原则。

第一就是“不负责”,只执行,不做决断。

第二是不建言,你们不说我不说,你们说了我赞成。这样一来使得很少有人摸得清谭延闿的真实意图。

第三“不”便是不得罪人,不光自己不得罪,其他党内人士有冲突的时候,谭延闿还经常出来化解矛盾。

这样一来使得谭延闿在国民党内左右逢源,成为调和内斗的关键之人。

从大清到北洋,再到南京政府,谭延闿可以说将“吏道纯熟”这四个字发挥到了极致。

谭延闿很清楚自己的历史定位,自己注定成不了孙中山先生那样站在时代浪尖上的人物,但是这并不妨碍其为那个时代做出自己的贡献。

即便是混,也得混的有技术,有实力。能够成为新政府当中,左右逢源调和斗争的关键人物,就已经是尽到一为当世“贤臣”的责任。

也因此,后来国民党内部为其取了一个外号叫做“药中甘草”。这可不是对其左右逢源的政治态度的讽刺,而是实实在在的褒奖。

甘草在中药当中能够被称作是百草之王,就是因为其药效温和能够调节“君臣佐使”。以甘草作为其政坛的外号,实属一种“美誉”。

也正因为如此,即便是在孙中山先生逝世以后,谭延闿依旧能够在国民政府中有着极高的威望,即便是蒋介石上台之后也都要仰仗谭延闿帮助其打理与政府内各层官员之间的关系。

谭延闿这种混世魔王的做派不仅在政治上是这样,在婚姻中也是这样。

尽管谭延闿和当时的大多数军阀一样有着三妻四妾。但是谭延闿并不是什么女人都敢碰的。其精明之处就在于一眼就能明白别人的动机是什么。

宋美龄刚回国的时候,孙中山就有意撮合谭延闿与宋美龄。别看当时谭延闿要大宋美龄许多,但是前者无论是政治地位还是学识都高于后者,绝对算得上是后者高攀了。

但是谭延闿很聪明,只见一眼,再结合坊间的风闻便已经断定出宋美龄是个什么样的人物。谭延闿不愿意有这样一个野心勃勃的女人在一起,更不想为了这样的俏红颜而丢了性命。

于是谭延闿便拒绝了孙中山先生的提议,托词道:“亡妻弥留之际,请求我不再续弦,我已应下,恕不能出尔反尔。”

孙中山先生一听便知道这是谭延闿的托词,但是也无可奈何。毕竟捆绑不成夫妻嘛,人家不愿意哪还有强买强卖的道理。

而后生怕自己的拒绝得罪了宋家,于是谭延闿便跑到宋美龄的家中拜会了宋美龄的母亲。并认宋美龄的母亲为干妈,这样一来便缓和了两家的关系,顾全了宋家的面子。

谭延闿圆滑可谓是古今中外,无出其右。或许有人不喜欢其做事的风格,认为其不过是一个政治上的混子。

然而,身逢乱世,又遇新旧世界的轮换交替,不糊涂一点怎么能行。

并不是那些高举个人见解的人才能成为济世良臣的,而像谭延闿这样能够成为混世魔王的人,也同样是必不可少的。

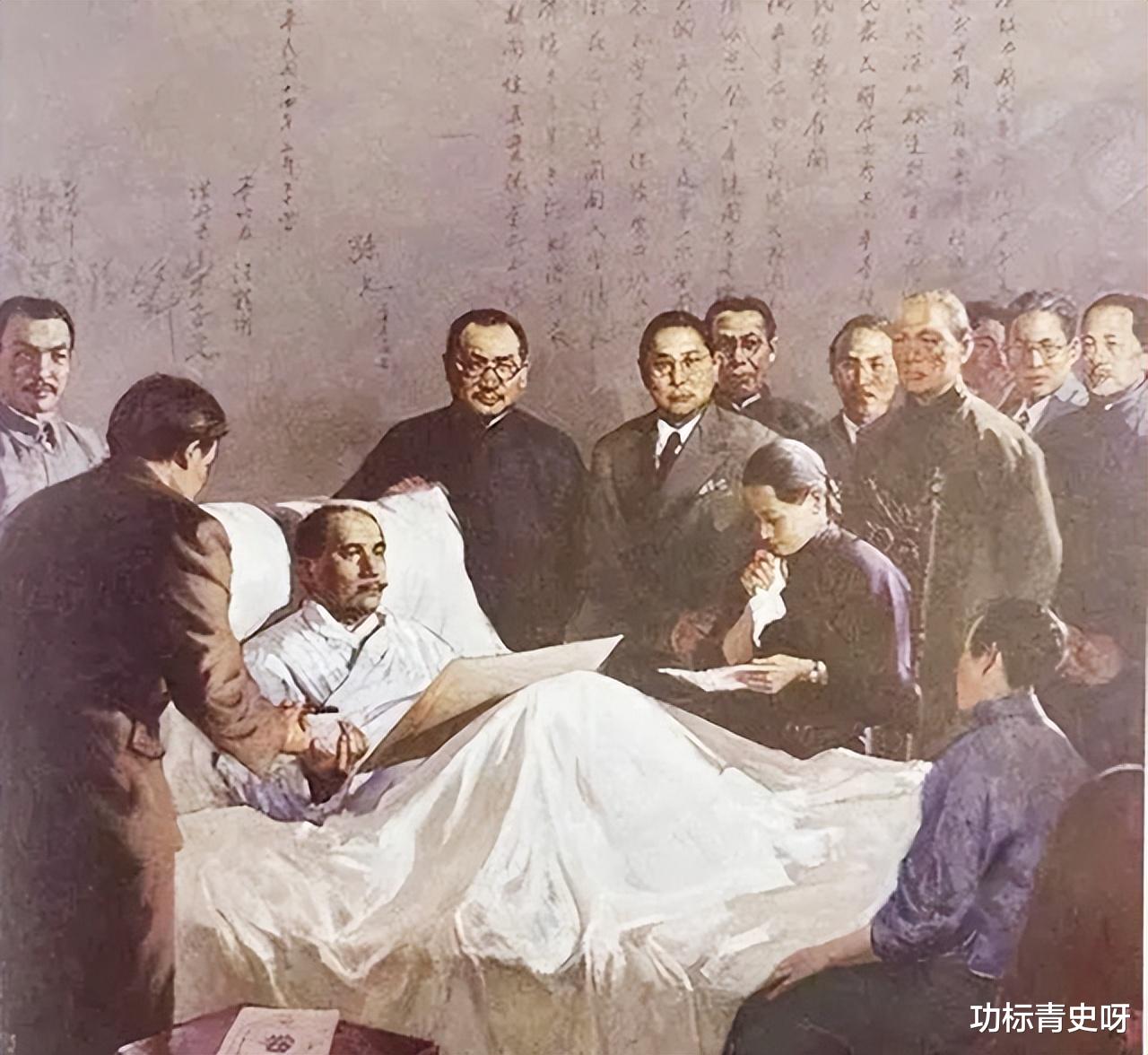

然而可惜的是,谭延闿于1930年便英年早逝。去世的时候刚满50。

如果谭延闿多活几年,或许民国的政坛会有意思许多。