殖民扩张,埋下祸根

中印之间悬而未决的边界问题,在很大程度上可以追溯至近代英国殖民主义在南亚次大陆的系统性扩张。当印度逐步彻底地沦为大英帝国的殖民地之后,英国殖民当局便以印度为战略基点和跳板,目光投向了北部广袤的喜马拉雅山区及其以外的区域,特别是对长期保持独立地位、与中原王朝有着宗藩关系的西藏地区产生了浓厚的兴趣和领土野心。

1888年,英军便寻衅发动了对西藏的武装入侵,凭借其近代化的军事力量,强行侵占了包括亚东在内的多个西藏南部边境要地,并夺取了若干具有重要军事价值的边防要塞。这一系列行动的根本目的,在于将其在印度的势力范围向北延伸,压缩西藏的战略空间,并试图为后续更大规模的渗透乃至控制打下基础。

1903年7月,以解决所谓“贸易纠纷”和确立英国在西藏影响力为借口,英国陆军上校荣赫鹏(Francis Younghusband)组织并率领一支由数千名士兵、携带大量先进武器装备(包括火炮和马克沁机枪)组成的“远征军”,悍然越过边界,侵入了西藏的岗巴宗地区。面对装备精良、来势汹汹的侵略军,当时的西藏噶厦政府内部立刻出现了严重的分歧。

以噶伦(相当于内阁大臣)夏扎·班觉多吉为代表的一部分官员,可能出于对英军实力的忌惮或是其他考量,主张采取妥协策略,倾向于与英方进行议和。这一立场激怒了当时主政的十三世达赖喇嘛土登嘉措。他认为这种主张无异于向侵略者屈膝,是软弱和背叛行为,遂下令将夏扎·班觉多吉革除职务并予以关押。

英军依仗武器优势,在曲美辛古等地对抵抗的藏军进行了残酷的屠杀,最终于1904年强行进占拉萨,迫使西藏地方代表在缺少中央政府授权的情况下签订了《拉萨条约》,攫取了大量特权。在此后直至清朝覆灭、民国建立的十余年间,英国殖民者更是变换手法,软硬兼施。他们一方面继续保持军事压力和政治渗透,另一方面则抛出了极具诱惑力但也极其阴险的所谓“西藏独立”方案。

面对英国方面赤裸裸的领土要求和分裂图谋,无论是风雨飘摇中的晚清政府,还是在其后继承治权的袁世凯北洋政府,尽管内部面临重重困难,但在涉及国家主权和领土完整的核心原则问题上,始终保持了清醒的头脑和坚定的立场。他们明确拒绝承认任何由英国单方面策划或胁迫西藏地方代表签署的、旨在损害中国领土主权的非法条约或协议,坚决不接受英国提出的无理领土要求,未在国家领土的归属问题上做出任何实质性的让步。

边界摩擦,冲突不断

1947年印度获得独立,摆脱了英国的殖民统治,两年后的1949年,中华人民共和国宣告成立,中国历史翻开了崭新的一页。中印两个获得新生的亚洲大国,一度迎来了关系发展的“蜜月期”,共同倡导和平共处五项原则,国际社会也曾对这两个邻国能够妥善处理历史遗留问题寄予厚望。

殖民时代遗留下来的、从未正式划定的漫长边界线,如同一道难以愈合的伤疤,始终未能得到根本性的解决。这条模糊的边界,特别是英国殖民者单方面炮制的、从未得到中国历届中央政府承认的所谓“麦克马洪线”(主要涉及中印边界东段),以及西段阿克赛钦地区的归属争议,逐渐取代了昔日的友好氛围,成为了横亘在两国关系间的主要障碍和潜在的冲突引爆点。

1956年,印度方面首次派遣了武装巡逻队,主动越过了双方长期以来默认遵守的“传统习惯线”,进入了当时由中国实际控制和管辖的区域。这次越境行动虽然规模不大,但性质十分敏感。中方的边防部队发现并拦截了这支印方巡逻队,在进行了必要的查证和教育后,将相关人员逮捕并随后予以驱逐出境。

1959年,边界局势进一步恶化。在位于青藏高原西部、战略地位极其重要的阿克赛钦地区南端的空喀山口(Kongka Pass),中印双方的边防部队爆发了更为激烈的武装冲突。边界地区的紧张局势如同不断被压缩的弹簧,最终在1962年达到了临界点并猛烈爆发。在此前的几年里,印度政府推行了被称为“前进政策”(Forward Policy)的边境策略,不断在中印边界全线设立新的哨所,试图将实际控制线向前推进,单方面改变边界现状。

印度方面在狮泉河地区派遣了相当规模的兵力,持续进行其蚕食和挑衅活动。面对印方不断升级的军事压力和对中国领土的侵犯,中国方面在多次警告无效后,最终于1962年10月发起了大规模的自卫反击作战。负责西段作战的新疆军区部队以及负责东段作战的西藏军区部队,在此次反击战中表现出了强大的战斗力。

他们不仅成功地粉碎了印军的进攻,稳固了防线,还在东西两线都实施了猛烈的反击,向前推进了相当的距离。解放军一路从喜马拉雅山脉打到了距离新德里不过三百公里的地方。战后,中国军队主动后撤,再次表明了通过和平谈判解决边界问题的立场,但边界问题至今仍未彻底解决,持续影响着两国关系。

色拉隧道,印度的“新动作”

进入21世纪后,特别是近年来,随着两国综合国力的提升和战略竞争的加剧,边界地区的基础设施建设成为了双方博弈的新焦点。2023年,一则来自印度媒体的消息引起了广泛关注:经过多年的规划和建设,位于中印边境东段争议地区附近的色拉隧道(Sela Tunnel)正式宣告建成通车。

这条隧道直接穿越了海拔超过4000米的色拉山口,地理位置极其敏感,它坐落在印度实际控制下的所谓“阿鲁纳恰尔邦”(Arunachal Pradesh)境内,这一区域在中国版图上被明确标识为西藏自治区的藏南地区,是中印边界争端中面积最大、情况最复杂的地段之一,尤其是其中的达旺(Tawang)地区,更是焦点中的焦点。

印方宣传称,该隧道将极大地提升印军在边境前沿地区的快速反应能力、兵力投送效率和后勤保障水平,将其定位为巩固对该地区控制、提升对华军事威慑能力的关键锚点。在此隧道贯通之前,印度本土(次大陆)与包括“阿鲁纳恰尔邦”在内的广袤东北部地区之间的陆路交通联系,长期且严重地依赖于一条翻越喜马拉雅山脉南麓、蜿蜒曲折的高山公路。

这条公路不仅要穿越包括色拉山口在内的数个高海拔垭口(最高处海拔超过四千米),而且路况极为险峻,弯多坡陡,通行能力十分有限。更为致命的是,每年长达数月的冬季,大雪封山是常态,常常导致交通完全中断,使得印度中央政府对东北边境地区的有效管控、经济发展以及军事部署都受到极大的制约。

印度政府经过多年的反复论证和规划,最终下定决心投入巨资,克服重重技术和自然困难,开凿色拉隧道。这条全天候通行的隧道建成后,缩短从印度平原地区进入达旺等地的时间,提高运输效率和可靠性,尤其是在紧急情况下,能够为印军向边境地带快速调集部队、运送重型装备和维持后勤补给线提供前所未有的便利。

隧道影响,真有那么大?

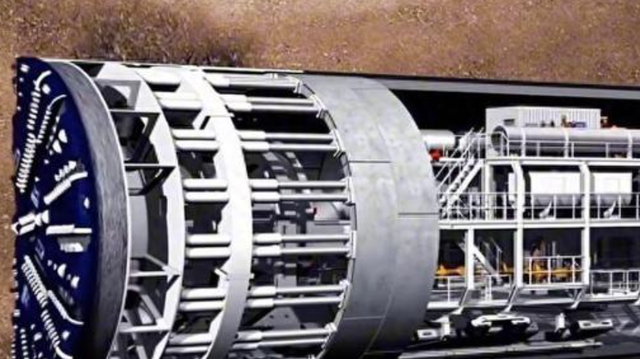

在印度庆祝色拉隧道建成的同时,一则“爆炸性”的消息在中国国内引发了轩然大波。有传闻称,帮助印度建成这条具有潜在军事价值隧道的核心设备——大型盾构机(Tunnel Boring Machine, TBM),竟然是由中国企业制造并出口给印度的。

这一未经证实的消息迅速在中国互联网上发酵,众多媒体和网民纷纷发声,将矛头指向相关的中国企业。批评者认为,这些企业为了追求商业利润,罔顾国家安全利益,向战略竞争对手提供了可能用于增强其边境军事能力的先进工程设备,这无异于“资敌”行为,可能导致中国在未来的中印边境对峙中失去重要的防守优势。

围绕色拉隧道的建成及其引发的“盾构机风波”,一个核心问题是:这条隧道对中印边境的战略态势究竟会产生多大影响?仅凭一条隧道的建成,就断言“中国失去了最重要的防守优势”,是否言过其实?

从军事工程的角度来看,隧道建设虽然技术复杂、耗资巨大、工期漫长,但其自身的脆弱性也不容忽视。正如资料所指出的,破坏一条隧道相对而言难度较低。历史上,即使是早期的普通炸药,也足以对隧道结构造成严重毁坏,导致其瘫痪。随着现代精确制导武器、钻地弹药等技术的发展,对于拥有强大军事实力的国家来说,通过远程打击、特种作战等多种手段,精确摧毁或瘫痪类似色拉隧道这样的单一通道,并非难事。

因此,色拉隧道的建成,确实为印度在边境地区的兵力投送和后勤保障增加了一个选项,在一定程度上提升了其应对能力,但要说它能从根本上改变中印在复杂山地环境下的军事平衡,甚至让中国“失去防守优势”,恐怕是夸大了其作用。

更值得注意的是,关于中国盾构机用于色拉隧道的传闻,中国确实向印度出口过盾构机,但这些设备在印度的主要应用范畴并不包括色拉隧道,而是集中在印度班加罗尔地铁项目和孟买沿海公路隧道项目。

参考资料:[1]邓红英.印度军方的中印边界战争记忆及其问题[J].边界与海洋研究,2024,9(1):81-94