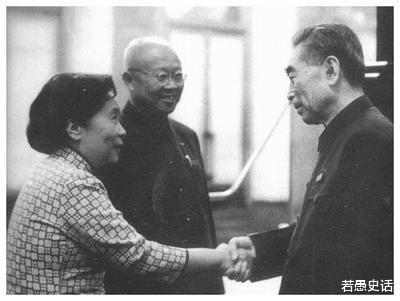

1973年10月15日,周总理正在人民大会堂,接见两位从美国归来的杰出华人科学家——袁家骝和他的妻子吴健雄。

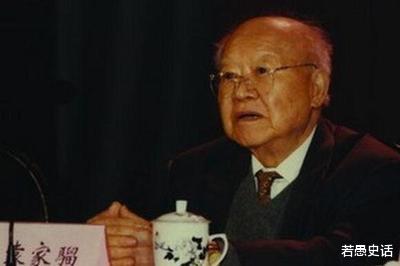

在谈话中,周总理幽默地提到袁家骝的家族背景,说:“袁家出了三个‘家’,你祖父是政治家,你父亲是文学家,你是科学家,你们袁家真是一代比一代进步了。”

周总理的一番话让在场的人都笑了起来,袁家骝更是感动不已,他没想到,自己竟会得到周总理如此高的赞誉。

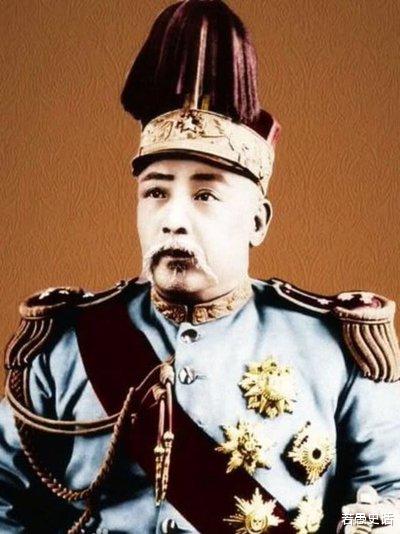

在中国近代史上,袁世凯的名字如雷贯耳,他的一生也充满了争议与波折,然而,就在这样一个充满争议的家族中,却诞生了一位为科学事业贡献巨大的杰出人物——袁家骝,他不仅是袁世凯的孙子,更是中国核物理领域的一位重要奠基人。

他的名字或许不像他的祖父那般广为人知,但他在科学领域的成就,却丝毫不逊色于先辈在政治舞台上的影响力。

袁家骝是怎样一个人?他又是如何在袁家的光环下,走上科学这条路的呢?

1912年4月5日,袁家骝出生在河南省安阳市洹上村,这里是袁家的祖籍地,也是袁世凯的出生地。

袁家骝出生时,中国正处于一个历史的转折点上,辛亥革命刚推翻了清朝的封建统治,结束了中国两千多年的君主专制制度,建立了亚洲第一个共和制国家 。

而袁家也正处于权力的制高点上,袁家骝的祖父袁世凯,彼时作为中华民国的临时大总统,正掌握着国家的最高权力,然而,出身顶级豪门的袁家骝却并未因此享受到多少”红利“。

袁家骝的父亲袁克文是袁世凯的次子,据说他自幼聪明过人,有“过目不忘”的本领,尽管他并不热衷于政治和正经读书,但作诗、填词、写文章样样精通,还热衷于古玩收藏,与当时的诸多名流雅士交往甚密,被誉为“民国四公子”之一。

早年,袁世凯对这个儿子十分偏爱,甚至一度考虑立他为“太子”,然而,在袁世凯妄图称帝的关键时刻,袁克文却清楚地意识到,父亲的称帝之举违背了历史潮流,必将给国家和家族带来灾难,于是愤然写下了 “绝怜高处多风雨,莫到琼楼最上层” 的诗句。

后来,这些诗句传到了袁世凯的耳中,袁世凯勃然大怒,不仅将袁克文软禁了起来,还断绝了他的绝大部分经济来源。

在这种情况下,袁克文还要承受来自哥哥袁克定不时的排挤和陷害,无奈之下,在和妻子刘梅真商量后,袁克文只好带着全家老小回到河南乡下老家生活。

1916年,复辟失败的袁世凯在众人的讨伐声中去世,偌大的袁家就此败落,此时袁家骝年仅4岁,虽然袁克文在袁世凯去世后,也分得了一大笔遗产,但由于他挥霍无度,很快便败光了家产。

袁家骝的童年便是在这样的家庭背景下度过的。

尽管家族的光环不再,袁克文也放荡不羁,但好在,袁家骝有一个识大体、有见识的母亲,她深知教育的重要性,从小就教导孩子们要勤奋学习,树立远大的理想。

在母亲的耐心教导下,袁家骝从小学习就特别厉害,尤其是对物理和英语,他不仅兴趣浓厚,还特别有天赋,学起来得心应手。

1930 年,18 岁的袁家骝凭借着优异的成绩,成功转入燕京大学物理系,就此开启了他在物理学领域的探索之旅。

在燕京大学读书时,袁家骝有幸遇到了著名的谢玉铭教授,谢教授是位理论物理学家,不仅学问扎实,还对物理有着自己独到的见解。

跟着谢教授学习,袁家骝不仅学到了很多物理知识,还对科研产生了浓厚的兴趣。

那段时间,袁家骝把大部分时间都泡在图书馆和实验室里,他喜欢查阅各种资料,做实验,慢慢地对物理学的理解也越来越深入。

除了学习物理,袁家骝还对无线电通讯特别感兴趣,课余时间,他经常自己动手组装收音机,研究无线电技术,通过这些实践,他不仅加深了对物理知识的理解,还锻炼了自己的动手能力,为他后来的科研工作打下了基础。

1932 年,袁家骝顺利从燕京大学毕业,获得了物理学学士学位。

然而,他并没有满足于已有的成绩,而是选择继续深造,进入燕京大学研究生院攻读硕士学位。

在研究生期间,袁家骝的研究方向主要集中在原子光谱学和分子光谱学领域,他在导师的指导下,深入研究了原子和分子的结构与性质,取得了一系列重要的研究成果。

1934 年,袁家骝以优异的成绩获得了燕京大学硕士学位,此时的他,已经在物理学领域崭露头角,成为了一名备受瞩目的青年学者。

随着对物理学研究的深入,袁家骝逐渐意识到,当时的中国在物理学领域的研究条件相对落后,要想在物理学领域取得更大的突破,就必须走出国门,到世界顶尖的科研机构去学习和交流。

恰在此时,燕京大学的校长司徒雷登向他伸出了橄榄枝,司徒雷登对袁家骝的才华和努力十分赏识,他向袁家骝推荐了美国的加州理工学院,并鼓励他申请该校的奖学金,前往美国深造。

袁家骝深知这是一个难得的机会,他毫不犹豫地接受了司徒雷登的建议,开始着手准备申请材料。

然而,命运似乎总是喜欢捉弄人,就在袁家骝满心期待地准备赴美留学时,他的家庭却遭遇了重大变故。

1931年3月22日,袁克文因病去世,他去世时,留给家人的遗产仅有20元,家里连他的丧事也办不起,更别提支撑袁家骝出国深造了。

面对这突如其来的打击,袁家骝并没有放弃,他深知只有通过知识才能改变自己和家庭的命运,才能实现自己的理想。

于是,在之后的时间里,为了拿到国际学舍奖学金,袁家骝加倍学习,皇天不负有心人,1936年,如愿拿到奖学金的袁家骝,带着对未来的希望和对科学的热爱,踏上了前往美国的旅程。

为了节省开支,袁家骝只买了一张三等舱的船票,在长达16天的航程中,他节衣缩食,忍受着船舱里恶劣的环境和思乡之苦,由于吃不惯船上的伙食,他甚至瘦了近20斤,但这些困难都没有动摇他求学的决心。

1936年,袁家骝终于踏上了美国的土地,进入了加州理工学院。在这里,他感受到了浓厚的学术氛围和自由的学术环境,他如鱼得水,全身心地投入到学习和研究中。

然而,初到美国的袁家骝却面临着诸多挑战。语言和文化的差异让他在新的环境中举步维艰,再加上国内抗战的爆发,美国人对亚洲人,尤其是中国人的歧视日益加深,他的奖学金也被取消了。

但这些困难并没有让袁家骝退缩,他一边利用课余时间打工,赚取生活费,一边更加刻苦地学习,提高自己的学术水平。

功夫不负有心人,他的努力和才华得到了导师和同学们的认可,最终获得了学校的奖学金,得以继续学业。

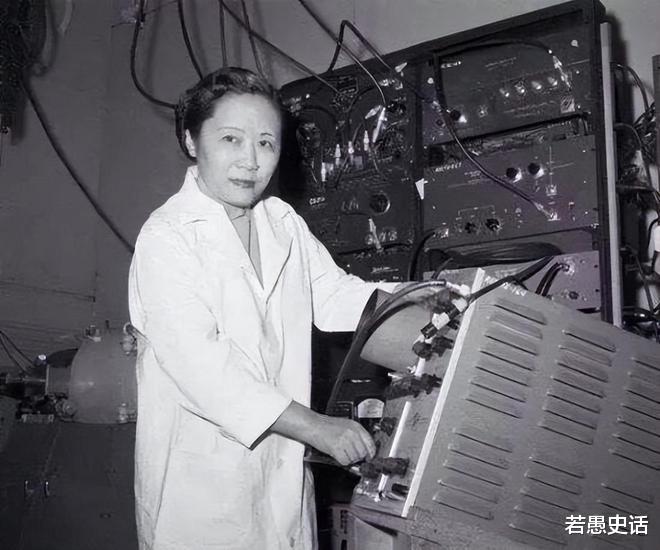

1940年,在一次学术交流活动中,袁家骝遇到了同样来自中国的留学生吴健雄,她美丽大方,同样对物理有着浓厚的兴趣,两人初次见面,就被彼此的才华和气质深深吸引住了,这一年,袁家骝获得了加利福尼亚理工学院的博士学位,而吴健雄也在自己的研究领域取得了重大突破。

两年后,在众人的祝福声中,袁家骝和吴健雄携手步入了婚姻的殿堂,开启了他们携手一生的科学之旅。

1949 年,袁家骝进入了美国布鲁克海文国家实验室,这里堪称科研的 “梦幻之地”,汇聚了全球顶尖的科研人才和最先进的实验设备。

在这里,袁家骝设计并建造了世界上第一个特殊高频系统的高能质子加速器,这个 “科学神器” 一诞生,就开创了高能物理研究的新纪元,为人类探索微观世界打开了一扇全新的大门。

袁家骝因此得到了学术界的广泛认可和高度赞誉,他多次获得国际科学奖项,其中包括两次获得美国最高科技奖,以及全美华人协会杰出成就奖、驻美工程师协会科学成就奖等。

他还被聘为多个国际知名科研机构的访问教授,受邀在世界各地的学术会议上发表演讲,分享自己的研究成果和经验,袁家骝的学术成就和影响力,使他成为了国际高能物理领域的领军人物之一。

虽然袁家骝在美国的科研事业如日中天,但他的心中,始终牵挂着祖国,他和妻子吴健雄,一直在盼望着回家的那一天。

1956 年,在日内瓦的一次物理学家讨论会上,袁家骝遇到了来自新中国的物理学家张文裕、王承书夫妇。

从他们口中,袁家骝得知祖国正在蓬勃发展,百废俱兴,同胞们也已脱离战争的苦难。

这让袁家骝十分高兴,他开始积极筹划回国交流的事宜 ,然而,由于各种各样的原因和限制,他的回国之旅一直未能成行,而在此之前,在美国政府的软硬兼施下,袁家骝夫妇不得不加入了美国国籍,但他们始终记得:自己是一个中国人。

袁家骝夫妇的回国之行,一拖就到了1972年,当时中美关系开始解冻,袁家骝看到了回国交流的希望,这让他十分高兴。

他开始积极筹划回国交流的事宜,希望能够通过自己的努力,促进中美之间的科技交流与合作。

然而,当时中美关系虽然有所缓和,但美国政府对华政策仍摇摆不定,这使得袁家骝的回国计划充满了变数。

此外,袁家骝作为袁世凯的孙子,这一特殊身份也给他的回国之旅带来了额外的复杂性,美国方面也对他的背景和意图存在疑虑,这进一步增加了他回国的难度。

尽管如此,袁家骝从未放弃努力,他和妻子始终关注着祖国的发展,寻找一切可能的机会为祖国的科学事业贡献力量。

终于,一年后,袁家骝夫妇终于应邀回到中国交流访问,并得到了周总理的亲切接见。

此后,袁家骝频繁往返于中美之间,成为了中美科技交流的使者。

他多次率团访美,推动两国在高能物理、核物理、天体物理等领域的合作 。

在他的努力下,中美两国的科技合作迈上了一个新的台阶。

他还积极在国际物理学会议上,为中国的年轻学者争取学习和交流的机会,让他们能够接触到世界前沿的物理学知识。

袁家骝还十分关注中国物理学教育事业的发展,他多次回国讲学,用通俗易懂的语言,将现代物理学的前沿知识传授给学生们。

他在课堂上常常强调物理学的实际应用,鼓励学生们要学以致用,用科学知识服务国家建设 。

他的讲学,就像一盏明灯,照亮了学生们前行的道路,激发了他们对物理学的热爱和探索精神。

除了讲学,袁家骝还动用自己的财力和影响力,为中国的高校和研究所捐赠了许多当时非常先进的研究设备。

1972 年,他凭一己之力,劝说西欧原子能中心的负责人,将一部分研究放到了北京,并派专机将设备送到了北京的中国原子能所 。

这些设备,极大地促进了中国物理学研究能力的进步,为中国物理学的发展提供了强有力的支持。

1981 年 —2003 年,袁家骝全程参与了台湾第三代同步辐射加速器建设,还参与了北京正负电子对撞机和合肥同步辐射加速器研制 。

他就像一位不知疲倦的工匠,用自己的智慧和汗水,为中国的科技事业添砖加瓦,此外,他还促成了南京大学等 4 所高校的学者赴中国台湾进行同步辐射加速器的研制与使用的学术交流与访问,为两岸的科技交流与合作做出了重要贡献。

1993 年,同步辐射加速器正式启用,这一消息犹如一声响亮的号角,标志着中国人在这一领域取得了与美国、欧洲三足鼎立的地位。

这一成果的取得,离不开袁家骝多年来的不懈努力和辛勤付出,他的名字也因此深深地铭刻在中国科技发展的史册上。

2003 年 2 月 11 日,袁家骝在北京协和医院与世长辞,享年 91 岁 。

他的离去,就像一颗巨星的陨落,让整个世界都为之黯然失色。

袁家骝,这位从袁氏豪门走出来的核物理巨匠,他出生于动荡的岁月,成长于家族的兴衰之间,却从未被命运的波折所羁绊。

在科学的道路上,他如星辰般闪耀,从美国加州理工学院的求学时光,到布鲁克海文国家实验室的辉煌成就,他用智慧和汗水,为高能物理领域开辟了一片新天地。

他的研究,让人类对微观世界的认知迈出了重要一步;他的名字,成为了科学史上的璀璨星辰。

然而,袁家骝的伟大,不仅在于他的科学成就,更在于他对祖国的深情。

尽管身在异国他乡,他的心中始终牵挂着祖国的山河。

他的努力,让中国在国际科学舞台上挺直了脊梁;他的付出,让无数后来者得以站在巨人的肩膀上,眺望更远的未来。

袁家骝用自己的一生,诠释了什么是科学家的担当,什么是赤子的情怀。

他像一座灯塔,照亮了后来者前行的道路;他像一颗种子,将科学的希望播撒在祖国的大地上。

他的名字,将永远镌刻在历史的丰碑上,激励着一代又一代的中国人,为了科学,为了祖国,砥砺前行。

参考文献:1、斯人长逝风范存追忆著名高能物理学家袁家骝[N]. 北方网, 2003-02-14(01).

2、苗艳青, 李玲. 海外归国科学家与中国科技发展——以袁家骝为例[J]. 中国科技史杂志, 2005, 26(3): 245-256.