2023年夏天的时候我在客厅组建了一个可移动的小型工作台,用到的主机是华擎的DeskMini,搭配官方配件挂在桌底,平日里毫无存在感,用得极爽。

但是用着用着我发现硬盘空间有些捉襟见肘,于是就想到了扩容。

如果直接换新升级,就要闲置一张固态硬盘,想想有点心疼。而且在只有一个 M.2接口的情况下,做系统和数据备份也比较折腾。

那怎么办呢?

给NAS插固态,人傻钱多?

这个问题的答案其实挺简单的:

一般家庭也就是千兆带宽(万兆系统光是交换机就动不动两三千块,目前根本无法普及),最高读写速度也就是 125MB/秒——就这还得是有线访问的前提下。如果用 WiFi访问,撑死也就是 100MB/秒上下的速度(下文有实测)。

而固态硬盘动不动就是几千兆每秒的读写速度,用到NAS上面实在有点「大材小用」,浪费性能。

但给NAS插固态真的没有用吗?

目前市面上的NAS真的不支持M.2接口吗?

答案显然有待商榷。

选购及准备

后期如果不够用,随时还能再买一张插上,反正NAS上光 M.2接口就有俩。

我看站内爆料下面很多人都吐槽这款产品的颗粒用的是 QLC。

我想了想,对我来说 QLC也完全够用:

①NAS在局域网内的访问速度受限于网线、路由器以及交换机。

既然瓶颈在传输介质而不是硬盘本身,那么即便是 QLC颗粒的读写速度,对我来说也完全绰绰有余——更何况它的性能并不差,甚至相当不错(下文有实测)。

②都说QLC颗粒数据密度大,使用寿命相对较短。但就家用环境来说,真的有人(家用)把固态硬盘用到「寿终正寝」过吗?反正我是没见过,也没听过。

这事儿就像「OLED用久了烧屏」一样,家用环境下只存在于「理论上」。对绝大部分用户来说,担心QLC颗粒SSD的寿命,完全属于杞人忧天。

安装及设置

很多人不理解:既然NAS的访问速度受限于传输介质,SSD无法充分发挥其性能优势,那为什么高端 NAS上面还有预留 M.2接口呢?

难道只是为了体现「高端」吗?答案当然是否定的。

作为缓存加速一般用于多用户访问的场景,比如公司、网吧、足浴店(NAS当做影音中心)等等,一般家用完全没有必要。

当做存储扩容确实在访问速度上面无法让 SSD充分发挥其读写速度优势,但 SSD的优势也不仅仅在于读写速度——比如SSD使用时比 HDD要安静的多得多;再比如,在访问碎片文件比如照片的时候,SSD加载速度会快很多(下文有实测对比)。

4+2总共 6个硬盘位,我用两张 4T容量的 HDD组了个RAID1模式存储池,两块硬盘互为备份的,用来放一些核心数据;又用两张4T容量的 HDD组了个ZDR动态双备份存储池;SSD暂时只插了这么一张,主要就是用来存放日常需要频繁访问的碎片文件。

NAS插固态到底靠不靠谱?

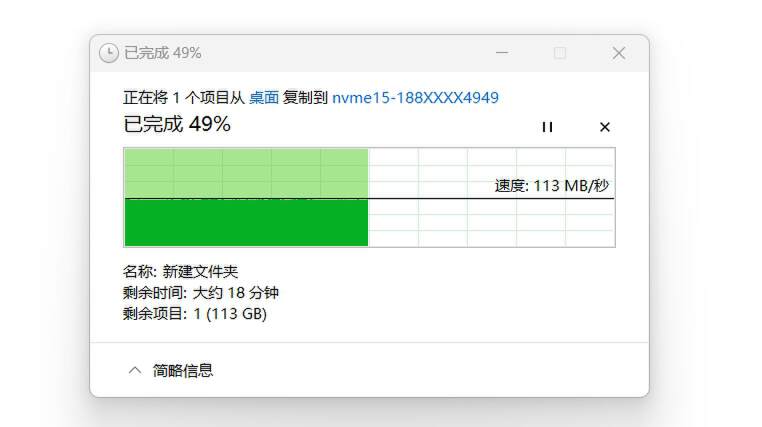

上图是大文件从桌面(SSD)传输到 NAS(HDD)时的速度(有线),大概稳定在110MB/秒——略小于千兆网络的理论传输速度125MB/秒 ▲

如果使用 SSD能不能把传输速度拉满到极限值的 125MB/秒呢?

以上两组都是写入测试,读取测试的结果跟上面展示的差不多,所以就不重复展示了。

跟理论预测的一样,在局域网内上传/下载文件时,SSD无法充分发挥出其读写速度方面的优势。但这并不能证明用 SSD给 NAS当存储盘就毫无作用。

而这正是我日常需要频繁访问的数据,也是我迫切需要给电脑扩容的原因。

因此对我来说,在电脑主板M.2接口不足的情况下,利用 NAS的 SSD插槽扩容,从而实现本地访问的操作近乎完美!

同时也证明了一点:用 SSD给 NAS扩容并非毫无意义。SSD不仅运行安静,而且在面对大量碎片文件如照片时,缩略图加载速度更快,访问时查看明显更加方便。

因此,NAS的运行原理也跟电脑是一样的:系统装在固态硬盘上面运行,其速度一定比装在机械硬盘上面运行要快得多。

这也是给 NAS用固态硬盘的一个优势。

宏碁N7000 4TB性能实测

本身这已经是很快的速度了,但是好像跟详情页介绍的不太一样:

其实原因也不复杂, 问题就出在数据传输协议上面:这款宏碁N7000支持PCIe4.0*4高速协议,而7200MB/s的速度正是在这个协议下跑出来的——而我客厅那台mini主机的主板仅支持 PCIe3.0,跑出来的速度自然只有一半。

所以大家如果遇到类似的问题,应该也是这个原因。

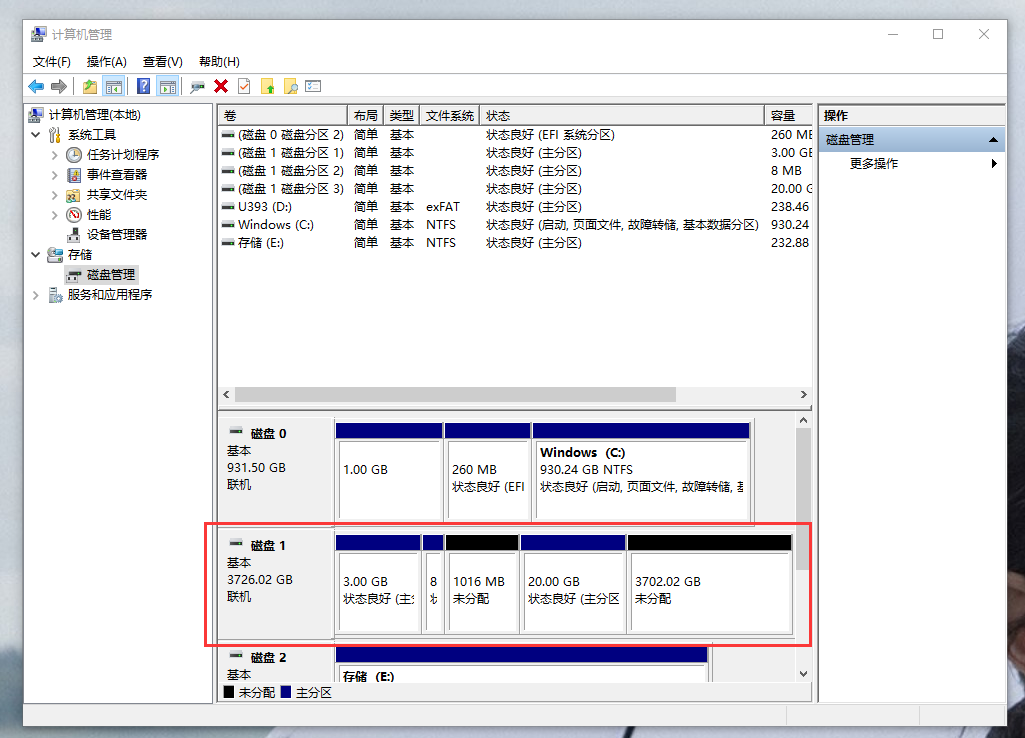

那就换一台电脑继续测一下:

以上操作完全可以通过Windows自带管理工具完成,不需要另外下载软件。

一点题外话

这波升级属实不亏!

做有态度的评测,生产有温度的内容,我是番茄,我们下一篇再见。