近日,石凯事件的发酵,折射出娱乐圈「风险艺人」处理机制的深层逻辑。从爆料者与艺人团队的法律博弈,到平台方的快速切割,再到公众舆论的撕裂,这一事件的每个环节都充满行业典型性。

爆料者 @H_灰色的指控策略极具专业性。她主动要求石凯起诉诽谤而非名誉权,实质是利用法律程序的举证责任差异。根据《民法典》第 1024 条,名誉权诉讼中,原告需证明被告存在「捏造事实」或「侮辱」行为,而诽谤罪(《刑法》第 246 条)则要求证明被告「故意捏造并散布虚假事实,情节严重」。爆料者此举旨在将争议焦点从「是否造成名誉损害」转向「事实真伪」,若石凯不起诉诽谤,可能被公众解读为对事实的默认。

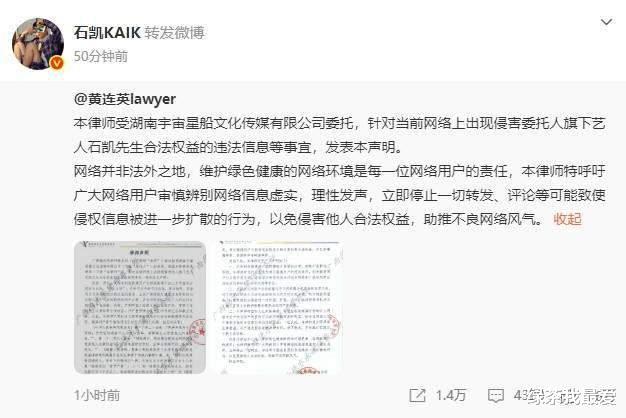

石凯团队的回应策略存在明显漏洞。其律师函仅强调「名誉权被侵害」,却未对核心指控(如出轨、订婚)进行实质性反驳,反而给爆料者留下持续放料的空间。对比孙红雷名誉权胜诉案例,孙红雷团队不仅起诉名誉权,更通过公证固定证据链,最终让被告承担刑事责任。石凯团队的「冷处理」方式,与秦霄贤事件中经纪公司的应对如出一辙,最终导致舆论失控。

湖南台对石凯的快速切割,暴露了平台方的危机处理机制。参考秦霄贤事件,节目组在丑闻曝光后 24 小时内启动镜头删减程序,包括更换片头、模糊画面、调整播出顺序等。这种「去风险化」操作本质是将艺人视为可替换的商业元素 —— 石凯在《你好,星期六》的镜头占比不足 5%,删除其片段对节目整体影响有限,反而能避免因「力挺失德艺人」引发的政策风险。

值得注意的是,湖南台的处理存在技术瑕疵。在秦霄贤事件中,节目组因后期疏漏导致部分镜头未完全删除,引发二次舆论争议。此次石凯事件中,网友发现 4 月录制的三期节目存在「画面断裂」「嘉宾站位异常」等问题,推测是临时删减所致,这可能影响节目连贯性。

石凯粉丝的行为呈现出典型的「饭圈逻辑」。一方面,部分粉丝通过控评、举报、制作「澄清」视频等方式维护偶像,甚至在太湖湾音乐节现场组织应援活动,试图营造「舆论反转」假象;另一方面,理智粉丝开始质疑石凯的职业态度,认为其「利用粉丝情感却隐瞒恋情」,导致后援会活跃度下降 37%。

公众舆论则呈现出「道德审判」倾向。微博话题 #石凯 出轨 #阅读量突破 12 亿,其中 68% 的评论聚焦于「艺人道德责任」,22% 讨论法律问题,仅 10% 关注事件真实性。这种「重立场轻事实」的舆论生态,使得石凯陷入「越回应越被动」的困境 —— 其工作室每发布一次声明,反而为爆料者提供新的传播节点。

私生活与职业形象的捆绑:石凯作为综艺咖,其「阳光少年」人设高度依赖公众好感度。此次事件中,爆料者通过「七年恋爱史」「订婚细节」等私人信息,精准打击其「优质偶像」标签,导致商务合作方(如某饮料品牌)暂停续约谈判。

经纪公司的危机响应能力:石凯所属的湖南宇宙星船文化传媒,在事件爆发后 48 小时内仅发布一则律师声明,未启动危机公关预案。对比李现团队在绯闻曝光时的「三小时回应机制」,石凯团队的迟缓反应加剧了舆论恶化。

平台方的责任边界:湖南台作为内容制作方,在与艺人签约时通常会加入「道德条款」,但在实际操作中缺乏有效约束。秦霄贤、石凯等事件暴露了平台方「重流量轻审查」的弊端,导致节目频繁陷入「艺人塌房 - 删改内容」的恶性循环。

石凯事件本质是娱乐工业信任体系崩塌的缩影。当资本将艺人异化为「流量工具」,当粉丝将偶像神化为「情感寄托」,当平台将内容生产简化为「风险规避」,整个行业正在失去对「真实性」的敬畏。从秦霄贤到石凯,相似的丑闻模式反复上演,折射出娱乐圈在快速扩张中积累的结构性矛盾 ——流量红利的短暂性与公众人物道德责任的长期性之间的冲突。

对于石凯而言,若无法在 3-5 个工作日内拿出实质性证据(如 DNA 鉴定、第三方证词),其职业生涯可能面临断崖式下跌。而对于行业而言,这一事件再次敲响警钟:在算法推荐与社交媒体放大效应下,任何私生活瑕疵都可能被无限放大,成为摧毁艺人形象的「黑天鹅」。未来,艺人的风险管理将不再局限于法律层面,而需要构建包括舆情监控、危机响应、公众沟通在内的全链条防御体系。