人类中枢神经系统(CNS)中的成熟神经元一旦受损,便无法再生,这是多发性硬化、脊髓损伤以及缺血性中风等不同病因病症的共性。

由于再生能力缺失,患者往往面临永久性的功能缺陷,极大地影响了生活质量,也给全球带来沉重的社会经济负担。

科学界投入诸多努力探寻背后的机制,如今已知是细胞内与细胞外屏障阻碍了轴突修复。

这一认知促使大量旨在促进神经再生的临床试验应运而生。

在此,我们将梳理当下对人类中枢神经系统再生障碍成因的理解,并回顾那些已进入临床试验阶段的治疗尝试成果。

基于干细胞的治疗

基于干细胞的治疗手段为神经修复带来了全新的动态生物学途径,此类干细胞能够迁移至损伤部位,通过多种机制助力修复。

从神经再生视角看,神经干细胞(NSCs)和间充质干细胞(MSCs)尤为关键。

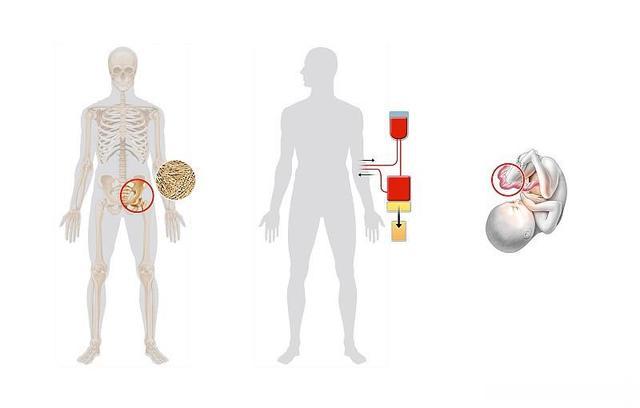

神经干细胞属于自我更新的多能细胞,具备分化为星形胶质细胞、少突胶质细胞以及神经元的潜能。这些干细胞可从胎儿组织以同种异体方式获取,或者运用细胞重编程技术实现自体获得。

而间充质干细胞几乎存在于人体所有组织,以骨髓中最为常见,它们在骨髓中起着维持造血干细胞生存微环境的作用。MSCs 缺乏独特的细胞标记,实则是干细胞的异质群体。不过,其获取相对便捷,不存在重大伦理争议,因而能够自体给药,无需基因修饰或免疫抑制。

研究表明,NSCs 和 MSCs 并非直接分化为功能性神经元或少突胶质细胞,而主要是借助分泌组以及细胞间相互作用发挥作用,外泌体(包含 mRNA 和 miRNA)同样参与其中。此外,NSCs 和 MSCs 还能够刺激并促进位于脑室下区、海马以及椎管颗粒层的内源性神经干细胞的再生潜能。

MSCs 还具备免疫调节特性,可促使小胶质细胞向炎症型 M1 转化。

凭借这些治疗机制,NSC 和 MSC 相较于传统统一药物治疗(以特定剂量递送特定药剂),能够以更灵活、动态的方式应对组织损伤。在动物模型中,NSCs 和 MSCs 均展现出向中枢神经系统损伤后释放的趋化因子迁移并 “归巢” 的能力。

当前,NSCs 和 MSCs 移植已在脊髓损伤(SCI)、多发性硬化(MS)以及中风的临床试验中得以应用。

脊髓损伤

在脊髓损伤治疗领域,干细胞移植旨在促进轴突生长与髓鞘再生,进而恢复神经回路,改善功能预后。为此,神经干细胞和间充质干细胞的应用试验相继展开。

在一项瑞士 - 加拿大联合开展的试验中,研究人员通过髓内微注射,将人胎儿神经干细胞植入 12 名慢性胸脊髓损伤患者体内,手术采用开放式神经外科手术方式。所有患者运动功能完全丧失,感觉功能部分丧失。历经六年随访,证实该手术安全性良好,虽有 5 名患者出现部分感觉改善,但运动功能未见明显提升。

另一项开放性研究纳入 29 名亚急性颈或胸脊髓损伤患者,针对髓内注射人胎儿神经干细胞展开剂量递增研究。其中 11 名患者运动与感觉功能完全丧失,18 名患者运动功能完全丧失、感觉功能部分丧失。试验未发现细胞或手术相关的老安全性问题,疗效指标也无明显变化。后续在应用相同细胞产品的试验中,共纳入 12 名慢性 SCI 患者,分两个队列进行。第一个队列 6 名患者术中接受 1500 万至 4000 万的神经干细胞移植,采用剂量递增设计;第二个队列另外 6 名患者接受 4000 万个神经干细胞,并与 4 名未经治疗的对照组对比疗效。结果表明,该治疗可行且安全,但临床效果不显著,主办方因预先确定的无效性分析结果提前终止试验。

间充质干细胞给药在脊髓损伤治疗中的效果也得到评估,给药方式包括鞘内注射或术中注射。与神经干细胞评估试验类似,多数此类试验为开放性试验,主要目的是验证可行性与安全性,缺乏对照组。仅有一项随机、对照、双盲研究例外,该研究选取 10 名慢性完全性胸段脊髓损伤患者,采用交叉设计。在 6 个月时切换治疗方式,即最初接受间充质干细胞治疗的患者改为接受安慰剂治疗,反之亦然。结果显示,除损伤部位以下皮区针刺感显著增强外,运动功能与神经生理学参数均无改善。此外,施万细胞小规模 I 期试验以及嗅鞘细胞病例报告等其他类型细胞在 SCI 患者中的应用,均未明确报道有治疗益处。

多发性硬化

多发性硬化的病变具有多灶性特点,且经历慢性炎症与进行性神经变性过程。

理论上,鞘内注射后神经干细胞和间充质干细胞的迁移能力或许能与之契合。细胞抵达病灶后,其旁分泌能力可调节活化小胶质细胞,刺激少突胶质细胞成熟,加速髓鞘再形成。不过,静脉内给药时,多数细胞会滞留于肺部,无法到达中枢神经系统。尽管如此,间充质干细胞已被证实对适应性免疫系统具有全身性调节作用,这对多发性硬化症患者有益。

近期,报道了迄今为止规模最大的利用间充质干细胞治疗多发性硬化症的研究成果。在这项试验中,144 名患者随机交叉接受自体骨髓来源的间充质干细胞或安慰剂静脉注射。6 个月时,主要观察指标钆增强病变数量在两组间无差异。

鞘内注射应用研究也同步开展。近期发表的一项针对 12 名进行性 MS 患者使用胎儿神经干细胞的 I 期开放性 “人类首次” 试验结果显示,在 2 年随访期内,单次鞘内注射神经干细胞可行且安全。研究期间,所有患者均接受他克莫司免疫抑制,以防不必要的免疫反应,并随机分为四组,递增注射细胞数量。尽管研究样本量小,但探索性分析表明,MRI 上脑萎缩呈剂量依赖性减少,脑脊液中神经营养因子(包括 GDNF、VEGF - C 和干细胞因子(SCF))水平升高,暗示可能存在有益作用。然而,随访期间扩展残疾状态量表(EDSS)几乎显著恶化,50% 的考生出现新的脑损伤,注射后细胞命运不明,使得这些正反观察结果间的因果关系难以厘清。

2020 年,规模最大的鞘内注射骨髓来源间充质干细胞治疗多发性硬化症研究结果发表。48 名进行性多发性硬化症患者随机交叉接受鞘内或静脉注射自体骨髓来源间充质干细胞或安慰剂。未出现与细胞或操作相关的严重不良事件(SAE),与安慰剂组相比,两个治疗组(鞘内和静脉内 MSCs)中疾病活动患者明显较少。接受 MSCs 的患者在 EDSS、25 英尺定时步行测试、9 孔 peg 测试和光学相干断层扫描(OCT)等其他测试中也有显著改善,尤其鞘内给药组效果更佳。但该研究未评估 MSC 治疗致临床改善的潜在机制,即不清楚细胞是否迁移至,损伤部位及存活时长。

缺血性发作

利用干细胞疗法开展的临床试验致力于改善缺血后的预后。

在一项开放性试验中,18 名慢性中风患者接受立体定向植入改良同种异体间充质干细胞。虽未出现与细胞相关的严重不良事件,但因侵入性操作引发 6 起严重不良事件。随访一年后,在美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)和 Fugl - Meyer 总评分等不同临床量表中,患者均有适度改善,不过缺乏对照组使得疗效解释存疑。

来自骨髓的同种异体成体多能祖细胞也在缺血性卒中(IS)中接受测试。在一项安慰剂对照、双盲 II 期试验中,67 名缺血性卒中患者在卒中发作后 24 - 48 小时内静脉注射这些细胞,治疗原理是提供外周免疫调节,通过减轻急性神经炎症反应促进神经保护。结果显示,该治疗安全,接受细胞产品的患者细胞因子和调节性 T 细胞血清水平降低,但与安慰剂相比,未观察到有益的临床效果。

另一项试验采用剂量递增设计,评估永生化人神经干细胞系的安全性与有效性,通过立体定向注射将多达 2000 万个细胞植入同侧壳核。共纳入 11 名慢性中风且症状稳定的患者,随访 2 年后,4 例严重不良事件(SAE)被认定与手术有关,与细胞治疗无直接关联。7 名患者残疾状况不变,1 名恶化,3 名改善。对 23 名应用相同治疗原则的患者开展的随访研究显示了相似的结果,并报道基线时上肢运动残留患者的上肢功能有所改善,为更大规模研究确定了潜在目标人群。IIb 期试验启动后,据报道于 2021 年终止。

近期,另外两项随机对照试验分别纳入 39 名和 17 名中风患者,结果显示,与安慰剂相比,接受自体骨髓来源间充质干细胞治疗或接受标准护理的人(158). 均未展现出改善的临床结果。

总结

从约 4000 年前埃及纸莎草纸上的记载起,神经再生研究领域已取得长足进步。

如今我们知晓,内源性与外源性机制共同阻碍了中枢神经系统损伤后轴突再生。

在进化历程中,为保护复杂的哺乳动物中枢神经系统,再生途径似乎已然关闭,取而代之的是存活神经元突触的可塑性与等效策略。

但多数情况下,该策略在促进中枢神经系统损伤后功能改善方面成效有限。

鉴于此乃哺乳动物进化之路,限制再生并选择可塑性显然有诸多益处,也就不难理解为何促进中枢神经系统内再生如此艰难,且至今尚无理想的神经再生治疗方法。

细胞制剂与药物制剂虽已步入临床试验阶段,但总体结果令人失望,尚无研究显示出一致的疗效。阴性结果与应用不同 SCI、MS 和 IS 模型的动物研究中的乐观发现相悖,这种差异或由多种因素导致。

其一,神经再生极为复杂,至今我们仍未洞悉中枢神经系统内神经元和细胞再生过程失败的确切分子机制,缺乏此类知识,又何谈开发有效治疗手段?

其二,从前景可观的临床前结果迈向临床疗效的转化之路障碍重重。研究方法欠佳、统计效力低下以及发表偏倚等问题,都可能致使潜在的促再生治疗在人类患者身上折戟。此外,SCI、MS 和 IS 通常累及成熟中枢神经系统的患者,动物模型多适用于年轻或青少年个体,其再生潜力更强,而人类 “真实生活” 中的中枢神经系统状况远比动物诱发疾病模型繁杂,结果评估难度更大,这或许需要更高的检验效能来展现效果,即便存在真实的生物学效应,也可能因 II 型错误得出阴性结果。

其三,或许也是最为关键的一点,没有哪种单一干预措施能够突破阻碍人类中枢神经系统再生的强大内外部障碍。或许需要多种手段组合,避开抑制机制,同时刺激适宜的生长,如 Anderson 等人的实验所示,轴突能在完全 SCI 的啮齿动物模型中穿过,但结果表明,这仍不足以带来实际的功能益处。除电路重塑、强化训练与康复外,髓鞘形成对动作电位的有效传导不可或缺,同时还需避免异常轴突生长,以防神经性疼痛综合征和癫痫发作。综合这些问题,既要实现临床效益,又要确保可接受的安全性,这无疑是未来神经再生试验面临的艰巨任务。

新的潜在疗法不断涌现,如基于 CRISPR 技术的基因编辑,用以调节神经损伤后的遗传机制;利用人工或干细胞衍生的外泌体递送用于免疫调节与促进再生的 miRNA;采用电刺激促进髓鞘再形成。不过,这些新兴方法尚未在中枢神经系统损伤的临床试验中得到充分评估。

与此同时,当下飞速发展的数字科技创新或许会让神经再生的不需再迫切。

近期,瑞士一个研究小组证实,通过硬膜外电刺激植入脑 - 脊柱界面,可改善颈椎不完全损伤状况。

脑机接口技术有望让患者凭借认知操控几乎所有电子设备,尽管该技术尚处起步阶段,却蕴含着极大潜力,有望改善众多人的日常生活。未来将见证人类中枢神经系统内神经再生的探索是会被数字创新化解,还是沦为多余之举。

笔者认为本文直击当下神经再生困境,但无论是细胞科技还是数字科技,如果能有益人类神经再生的,我们都应该秉承开放拥抱的心态,毕竟这是医学上最大的一座大山,一定需要多种手段多层面的方案和策略才能不断地进步一点点,再进步一点点!

参考资料:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11129638/