2025年4月11日是第29个“世界帕金森病日”。

帕金森病(Parkinson’s disease,PD)是仅次于阿尔茨海默病的第二大常见神经退行性疾病,影响着全球约0.3%的人口,而在65岁以上人群中患病率达1%-2%。随着人口老龄化,其患病率预计将在未来几十年内翻倍或三倍增长,对患者及其家庭的生活质量以及医疗系统造成巨大压力。

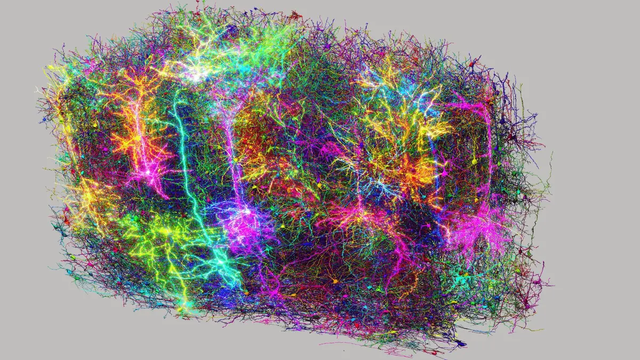

帕金森病是一种复杂的神经退行性疾病,其主要特征是多巴胺能神经元的进行性丢失,导致基底神经节多巴胺缺乏,从而引发典型的运动症状(如运动迟缓、震颤和强直)以及多种非运动症状(如抑郁、便秘、疼痛、泌尿生殖问题和睡眠障碍)。目前,药物仍是帕金森病的一线治疗方法,但其疗效会随时间降低,并可能出现运动障碍等副作用。

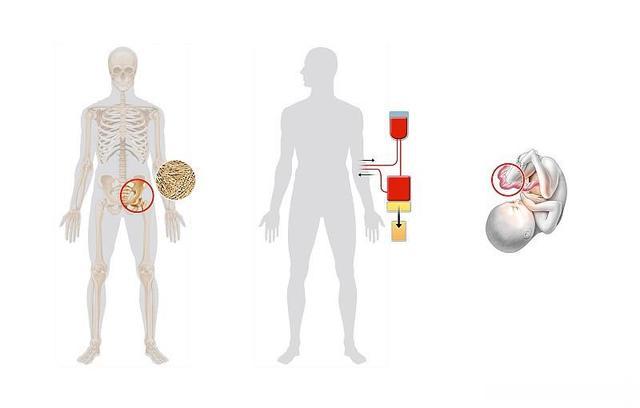

随着再生医学技术的进步,干细胞逐渐应用于帕金森病。

近年来,多项研究证明了干细胞在帕金森病中的应用潜力。例如,2017年的一项研究成功利用人类诱导多能干细胞衍生的多巴胺能神经元在非人灵长类动物帕金森病模型中实现了功能恢复。此外,2014年的一项研究显示,人类胚胎干细胞衍生的多巴胺能神经元在帕金森病大鼠模型中表现出与胎儿神经元相似的疗效和效力。这些研究结果表明,干细胞疗法不仅能改善帕金森病的症状,还有望减缓或阻止疾病进展。

干细胞的作用机制

替代受损神经元:干细胞可以分化为多巴胺能神经元,替代黑质中丢失的神经元,恢复多巴胺的正常分泌,从而改善运动功能。

神经营养支持:干细胞分泌多种神经营养因子,如胶质细胞源性神经营养因子(GDNF),有助于保护残留的多巴胺能神经元,促进其存活和功能恢复。

免疫调节:干细胞具有免疫调节特性,可以减轻帕金森病中的神经炎症反应,减少神经元的进一步损伤。

促进突触可塑性:干细胞移植后,可以与宿主神经元形成新的突触连接,增强神经网络的可塑性,改善神经信号传递。

干细胞疗法为帕金森病提供了从“对症治疗”转向“对因治疗”的可能,其优势令人瞩目。然而,大规模临床应用仍需攻克长期安全性验证、标准化生产及成本控制等挑战。未来,随着基因编辑、生物细胞等技术的融合,干细胞疗法有望成为逆转神经退行进程的“武器”,改写全球数千万患者“颤动的命运”。