“蒙古人的老祖宗是匈奴”,这在蒙古的教科书上有写。但有个疑问:把匈奴当祖宗,这胆子是不是太大了点?匈奴没留下自己的文字,他们的故事全靠汉朝这个“对手”来记载;墓葬风格再像,也掏不出个身份证明;语言上有点接近,这也不能就当成了“血缘凭证”。

蒙古国为啥非要跟匈奴扯上关系?这是基于历史推断,还是出于政治考量?接下来,咱们就来聊聊这事儿:考古发现能告诉我们啥?中国专家对此有啥见解?对于“老祖宗”这事儿,咱们能不能一碗水端平?

【祖宗认领这事,不是谁抢到谁算数】

在蒙古国的中学历史书里,明确写着这样一句话:“我们蒙古民族的老祖宗,就是匈奴人。”这可不是随便说说的,它是整个国家讲述自己历史的关键部分。

谈及塑造国家认同与传承民族荣耀的背后,其实隐藏着一条追溯根源、长达两千余年的道路。

从地理位置上来看,匈奴人主要活动的地带集中在鄂尔浑河、塔米尔河这些流域,还有现在蒙古国的中北部高原地区,这些地方和现今蒙古国的大部分土地是基本一致的。

考古发现显示,蒙古中部和东部那里的石板墓文化,在墓室的构造和随葬品的特色上,跟早期的匈奴坟墓有着明显的继承关系。

这种石板墓大多是由“一个竖直的土坑加上周围一圈石板,再放上木棺”组成的。里面陪葬的东西,像铜剑、骨头做的箭簇、陶壶这些,看起来跟早期匈奴贵族墓里放的东西特别像。

马利清教授和其他一些研究蒙古历史的学者提出,匈奴文化说不定是从石板墓文化发展过来的,这两种文化在考古发现里看起来像是“一步步接着发展”的关系。

他们着重指出,这不单单是物品文化的不断传递,更重要的是生活习惯、葬礼规矩,甚至整个社会阶层结构的保留与延续。

另外,匈奴的统治核心多年来一直牢牢扎根在现在的蒙古国地界,这种地理位置上的稳固,是支持“祖先说”理论的另一个重要依据。

另外,有个常被大家忽略的点:匈奴人其实是蒙古人种里的北亚类型,他们的头骨结构和身体特点,跟现在的蒙古人有很多相似之处。

这个在人类学研究里,是衡量“族群不断传承”的关键指标。

然而,就算上面那些说法站得住脚,问题也仍旧摆在那儿。民族认同和种族认同根本不是一码事。墓里头葬的是同一族群的人,但这可不意味着他们讲同一种话、遵同一种规矩、认同一个老祖宗。

这种模糊不清的情况,其实正是蒙古教科书里“把匈奴当成祖先”这种说法的关键问题。

【墓里翻不出身份证,谁是谁还真得比对一下】

寻根问祖可不是件容易的事儿,特别是当咱们的“老祖宗”已经消失了两千年,啥线索都没留下。匈奴族没发明文字,所以他们的事迹全靠对手汉朝的记载来知晓。

重要的是,考古和人类学的发现其实并没有十足的证据证明“匈奴就是蒙古人的祖先”。虽然蒙古东部的石板墓人和匈奴人都属于蒙古人种,但他们的身体特征上还是有一些不同。

比如说,前者脸宽颧骨高,鼻梁很直;而后者头骨形状更像中亚草原的人种。经过研究,专家们觉得,这说明他们属于相近的族群,但并不是直接的父子血缘关系。

话语难以编织成坚固的纽带。

尽管匈奴语的碎片和蒙古语都属于阿尔泰语系大家庭,可语言上的亲近并不意味着民族血脉就直接相承。

虽然英国人和伊朗人都属于印欧语系这个大家庭,但他们可不会把对方当成自己的老祖宗。再说了,你看那匈奴之后,先是鲜卑,然后是柔然、突厥,一路下来直到成吉思汗,这中间隔了好几百年呢,文化和政治上都翻了个底朝天,变化大得很。

匈奴西迁后,情况就变得更为复杂了。南边的那部分匈奴归顺了汉朝,而北边的则被驱逐到了中亚地区。他们在西方继续发展,后来变成了人们所说的“匈人”。不过,这帮“匈人”跟原来的匈奴到底有没有血缘关系,到现在还是个谜,没有人能确定。

实际上,蒙古国的正统血脉,源自十三世纪由成吉思汗一手创立的大蒙古帝国,那时候距离匈奴的消失已经过去了整整一千年。

中国学术界很多人站在一个中间的角度看问题,他们认为文化的影响是可以看出来的,但要证明民族的传承就很难了。

考古学家们会认为,匈奴对后来的草原政权在政治上和制度上都留下了印记,就像他们的骑射本事和部落联合的方式那样。不过,这些影响仅仅是文化上的,没法当成是民族血脉延续的铁证。

说到底,一个民族认定谁是自己的老祖宗,不能仅仅依据“你以前是否住在才能确定。

【从考古到政治,这不是单纯的“认亲”游戏】

历史认同这事儿,不光是关于“考古挖掘”那么简单,它还是个实实在在的“政治任务”。蒙古国的教科书里,为啥非得把匈奴说成是他们民族的老祖宗呢?这背后,不光是学者们为了方便解释历史,更重要的是,国家得有个自己的故事线,得有个叙事方式。

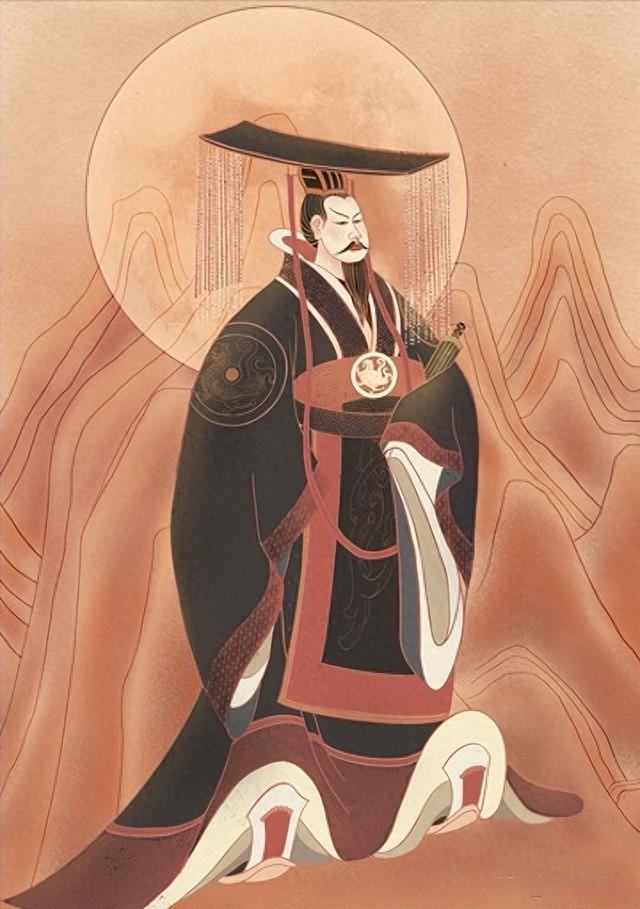

匈奴是草原上的一大强国,跟汉朝对着干,打下了西域,对中亚也产生了很大影响,简直就是草原文明里的明星。

对一个新成立的国家来说,有个“老祖宗帝国”能给它带来合法性和自豪感。这种身份的建立,全球各国都有过类似的例子。

法国在讲述历史时,把高卢人看作是他们民族的起源。而美国的历史书籍呢,则是从独立战争那会儿开始讲起,却把印第安人和黑奴的苦难历史给忽略了。这其实都是挑着说、选着讲的结果。

不过,讲个故事是一码事,声称“那是我老祖宗”又是另一码事。国家的认同感可以慢慢培养起来,但历史的真实面貌不能随便乱改。特别是在谈到不同民族、不同语言系统、不同地域间的演变联系时,我们得更加理智,不能凭感觉来。

匈奴这个名字,确实在蒙古草原上刻下了深深的印记,不过它更像是个“文化开端”,而不是“种族血缘”的标志。

阿尔泰语系里头的语言联系是实实在在的,但学者们老早就说了:“语系和族系,那可不是一回事儿。”文化的传承不等于民族的传承,这不是啥文字游戏,而是真真切切的历史情况。

就像有专家提到的一样:“要弄清楚谁是匈奴的后裔,可能还得多发掘几座古墓,再撰写一系列的研究报告。”要追溯血脉关系,不能仅仅依赖感情用事,更不能单凭教科书里的一两句话就盖棺定论。

匈奴:真实过往还是传说逸事 罗新谈古罗新,来自北京大学的中国古代史研究中心,在2018年3月13日分享了他对匈奴的看法。大家平时听到的匈奴,它究竟只是人们口耳相传的故事,还是真真切切的历史存在呢?罗新给了我们新的视角去审视这个问题。他提到,很多时候,匈奴在我们的认知里,像是一段模糊的记忆,或是影视剧中的桥段,让人难以分辨其真实性。但深入挖掘史料,你会发现,匈奴并非只是虚构的传奇,而是一个曾在历史上留下深刻烙印的民族。罗新通过大量的历史记载和考古发现,为我们描绘了一个更加清晰、真实的匈奴形象。他们有自己的文化、习俗,甚至一度成为北方草原的霸主,与中原王朝有过多次交锋和交融。所以,当我们再次提到匈奴时,不妨将其视为一段值得探索的历史,而非仅仅是一个遥远的故事。罗新的分享,让我们对这个古老民族有了更深的认识和理解。

匈奴、突厥、蒙古,它们之间究竟有啥瓜葛?咱们聊聊匈奴、突厥和蒙古这三者之间的关系。匈奴,那可是古代北边的一个大部落,势力范围可不小。突厥呢,后来也冒了出来,在历史的长河里跟匈奴有过一些交集,但并不是说突厥就是匈奴变的。蒙古,这个咱们就更熟悉了,成吉思汗带领的蒙古大军,那威名赫赫。其实啊,匈奴、突厥、蒙古,它们就像是草原上的三代霸主,各有各的辉煌时期。匈奴最早,突厥随后,蒙古再往后。虽然它们都在草原上留下了深深的足迹,但彼此之间并没有直接的血缘或继承关系。匈奴衰落之后,突厥开始崭露头角,而突厥的影响力减弱时,蒙古又强势崛起。可以说,它们是在不同的历史时期,各自主宰了草原的命运。所以,咱们得明白,匈奴、突厥、蒙古,它们是草原上不同的霸主,各有各的故事和传奇。