布币和刀币是我国古代最重要的两种货币形态,布币源自铲形农具,是农耕经济的产物;刀币源自工具刀削,是游牧与渔猎经济的产物。布币根据首部的形态,分空首布和平首布两种,平首布又可细分为尖足布、方足布、圆足布、釿布等四种类型;刀币相对比较简单,依据形状可分为两大类:一类是北部燕国赵国的刀币,体型稍小,但种类较多;另一类是东部齐国的刀币,体型较大且制作精整,但数量较少。

(一)

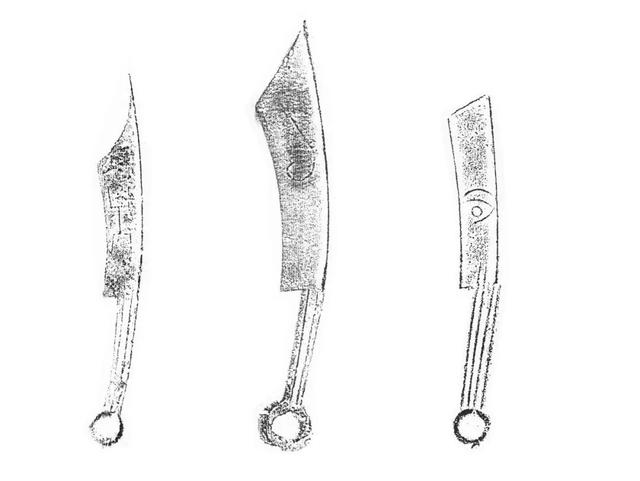

图一 燕国刀币(针首刀、尖首刀、明刀)

燕国的刀币大致分针首刀、尖首刀、明刀三种类型(图一)。

针首刀呈弧背凹刃状,刀尖特长,且尖锐如针,故称针首刀。刀身薄而具弹性,大多没有文字,有些隐约现出一字,或近乎甲骨文,或是刚从象形图案中变出未久,如鸟、鱼等。

尖首刀与针首刀大致相同,两者沿革转变的轨迹清晰可考。主要出土于河北中部、北部及辽宁西部地区。大部分有文字,多为单字,书法介乎甲骨文与大篆之间,针首刀上的象形字已经见不到了,这说明直至春秋中叶,尖首刀还在制作流通。

明刀是由尖首刀演变而来,形制上的变化主要是刀首较窄,刀尖较钝,刀脊弧度小。最明显的特点是钱面铸有一个“明”字,因此被称为“明刀”。明刀背文复杂,有一个字的也有多字的。明刀大概流通于公元前4世纪末和3世纪,正值燕国对外战争频繁之际,需要大量铸造以支持需要。因此有减重的现象,相差约在3克以上。这估计是在燕惠王时,一面为齐将田单所败,丢失了占领的齐国土地。又与赵国失和,连年战争,经济困难,被迫实行货币减重的通货膨胀政策,实行了一次币制改革。

明刀是先秦刀币中出土数量最多的一种,出土范围广泛,除河北外,北京、天津、辽宁、内蒙古、吉林、山西、河南、山东、江苏十个省市的六十多个县区都有出土。

赵国本是铸行布币的国家,但从战国中期开始,为了适应与邻近通行刀币的燕国、齐国的商业贸易需要也开始铸行刀币。赵国的刀币是先秦刀币中数量较少的一种,常与燕明刀或三晋布币同时出土。主要特征是刀形较直,币面铸有文字(图二)。大致可分为两种类型:一种面文为“甘丹”或“白人”。甘丹指邯郸,是赵国的都城。白人即柏人,位于河北省隆尧县境内;另一种体型稍小,面铸一“蔺”字,制作异常精美,但是数量稀少。

图二 赵国直刀

(二)

齐国的货币在姜氏时代,估计刀币、布币、圜钱在民间都曾经流通使用过。周安王二十三年(前379年)田氏灭姜氏篡位之后,开始专门铸造使用刀币。齐国的刀币与燕赵两国的刀币不同,体形硕大,文字高挺,铸造精整。流通区域仅限于齐国境内,历年的出土报道多集中于山东省潍坊、烟台、临淄、济南以及南部的沂河、沭河流域,齐国以外极少被发现。齐刀形制独特,选料精细,制作精美,在各国刀币中首屈一指。根据刀面文字数量可分为六字刀、五字刀、四字刀、三字刀等四种。

六字刀有两种,一种文字为“齐建邦长法化”,简称“建邦刀”(图三)。实际上除了第一字“齐”,另外五个字都有争议,最后两字钱币学界读为“法化”即国家的法定货币;古文字界释为“大刀”即大型的刀币。分歧主要在第二个字,以释读为“建”“造”“返”较有影响,三种释读字义上都通畅并与齐国历史能联系起来。最有可能的是周赧王三十一年(前284年)齐襄王依靠田单驱逐燕军,复国之后所铸造的。也有认为可能是公元前386年周室接受田和为齐公的称号后铸造。

这两种都有开国或重新建国的意思,是为了纪念而铸造,因此也可以说是我国历史上最早的纪念币。另一种文字为“即墨邑之法化”,简称“即墨刀”。即墨本来是一独立小国,春秋末年被齐国兼并,地点在今天山东省平度东南。即墨邑在田白父子篡夺齐国政权时曾给予过支持,因此田氏上台后,即墨的地位就比其他的邑重要,而发行了即墨刀。

图三 六字刀

五字刀也有两种,一种文字为“即墨邑法化”,因为比“即墨邑之法化”少一字,简称“小即墨刀”,估计是燕国攻占了齐国大部分领土后,齐军退守即墨时铸造的。后来田单正是以即墨为基地反攻燕军才收复齐地的。另一种文字为“安阳之法化”,简称“安阳刀”(图四)。制作技术特别工整,文字高挺,表现了较高的技术水平。

图四 五字刀

四字刀的文字为“齐之法化”(图五),文字秀雅,数量较少。四字刀没有减重迹象,发行流通应该是成功的,反映社会秩序稳定,为田氏代齐奠定了基础。

图五 四字刀

三字刀也有两种,一种文字为“齐之化”,数量较少。另一种为“齐法化”(图六),数量较多。三字刀是齐国刀币中数量最多的一种,背文复杂,有的是纪范文,有的是干支纪年,有的是纪地,也有类似于吉语的。三字刀的制作比较粗糙,是田齐建国之后通用的法定货币,流通使用区域最广,时间也最久,形制、重量基本保持一致,基本没有减重的现象,是古代一种发行比较成功的货币。

图六 三字刀

(三)

刀币虽然流通使用的范围没有布币广,数量也比布币少,但不能因此而小看了刀币。因为在春秋的大舞台上,被称为“华夏第一相”的管仲就是以齐国的刀币为利器,辅佐齐桓公成就了春秋五霸之首的壮举。

管仲又称管子(前723-645年),世人都知道他是我国古代著名的政治家、思想家,实际上他还是一位金融家,非常善于运用金融货币政策,不仅通过刺激国内消费,促进经济的增长,而且对外更是以货币为利器,达到了不战而屈人之兵的目的,创造了古代货币战争的经典案例。

齐桓公、鲍叔牙不计前嫌,推举管仲为相国,三人相互成全的故事,早已是耳熟能详的千古佳话。因此,我们就从管仲出任齐国相国说起。

管仲就任相国之后,是如何治理齐国的呢?司马迁在《史记》中的评价是:“与俗同好恶”“论卑而易行”。意思是说管仲的治国理念虽然比较低俗,但很管用。那管仲是如何做的呢?实际上他的办法就是用钱去征服天下。

《管子·奢靡》记录了他与齐桓公的一段对话,“周公断指满稽,断首满稽,断足满稽,而死民不服,非人性也,敝也。”意思是说周公时代,到处都是堆积的被砍下来的手指头、脑袋以及脚趾,但是老百姓并没有屈服。管仲认为这不是因为人的天性,而是因为太穷了。因此提出了“仓廪实则知礼节,衣食足则知荣辱”的著名观点。他的本意不是说人过上好日子就会尊重秩序,而是说老百姓吃不饱饭就很难管。因此,他主张要藏富于民,让百姓手中有钱,并鼓励民众进行消费。

齐桓公想增加税收,管仲反对,说老百姓都是你给他东西才高兴,拿他的东西他就急眼。收税本质上就是强行抢夺。即“夺于天下者,国之大贼也。”齐桓公问,那怎么办?管仲建议他用钱从市场上去挣钱,而不直接从老百姓手中去收。他说要让老百姓只看见君王给大家发东西,而看不见君王从老百姓手里拿东西,这样你拿走多少他都说你好。因此,他主张让万物都流动起来,然后按照市场的规律,用货币驾驭好粮食和万物的关系。只要你把钱用好了,“民力可得而尽也。”即老百姓的所有努力,就全都是在为你创造财富了。

他说“币也者,价也。价也者,以因人之所重而行之”。意思是说货币是用来表示价格的。价格是依据人们对某种产品的重视程度而确定的。管仲对货币和价格的这一认识,实在让人惊叹,即使是放在当代也是非常先进的。因为现代经济学家通常只是看到供求关系中产品数量对价格的影响,而管仲早在2700年前,就已经看到了单纯的稀缺并不能直接影响价格,只有需求的强度才会对价格产生影响。因此,他要通过制造强需求来影响价格,从而实现他用钱去征服天下的目的。

于是管仲提出“黄金刀布者,民之通货也”。通货这个词现代汉语还在使用,意思就是钱。当时各诸侯国实行的是自由铸币政策,各国对货币的选择只有偏好,并没有限定。管仲为了吸引各国商人来齐国贸易,设立了专管货币的机构“轻重九府”,并大量铸造齐国的刀币。因此而被视为是官方铸币的创始人。

管仲虽然大量铸币,实际上他所看重的似乎并不是货币的发行权,而是汇率差价所带来的巨大利益。当时因为各国间流通的主流货币是黄金,各国商人来齐国贸易,携带的都是黄金。管仲就大幅度地降低齐国刀币对黄金的比价,刀币贬值,黄金涨价,外商乐于将黄金换成齐国的刀币。因为黄金在齐国的购买力增强,就觉得齐国什么都便宜,各国的商人就全来了,市场一下子就活跃起来了。这样管仲以国家资本操作汇率的方式,第一次在人类历史上创造了市场的繁荣。

管仲和齐桓公做这些事情背后都是赚钱的。比如商人用黄金换齐刀的时候,他们用齐刀贬值带动更多产品销售,商业税收入就增加了。等商人们想把手里的齐刀兑换回黄金的时候,因为黄金升值了,他们又赚到了汇率差价。粮食丰收了,他们大量收购避免粮价下跌,春荒的时候,他们出售粮食,既赚到了钱,又避免了饥荒。市场繁荣了,很多穷人也有了就业机会。他们的给予都是老百姓看得见的,他们的获利却是百姓所不知道的。

管仲用开垦荒地发展农业,兴办工业区发展手工业,兴办商业街、发行官方货币、平衡粮价、物价与货币的关系,以市场化的手段激活了农业、手工业和商业,让齐国的都城临淄,成了整个东周列国最繁盛的贸易重镇。琳琅满目的各种意想不到的商品全都在市场上出现了,全社会的创新能力都被激活了。

管仲繁荣了齐国的商业,并积累了大量的资本之后,他用金钱来征服天下的大戏就要开场了。管仲导演的这场大戏的目的,就是既要用钱生钱,也要用钱来管理齐国的民生,更要用钱征服天下,概括来讲就是用钱来实现他的所有目标。基本的剧情就是用齐桓公的权势制造需求影响物价,然后再用物价的变化操控粮食与万物的关系,最后达到不战而屈人之兵。

第一个目标选的是邻国鲁、梁。管仲发现鲁、梁擅长生产一种粗厚光滑的丝织品“绨”。于是就让齐桓公带头,也要求他周围的人都穿绨做的衣服,并要求所有齐国人都不许生产绨,只能从鲁、梁购买。上行下效,齐国的百姓都开始穿绨做的衣服。这时管仲就找来鲁、梁的商人,出高价从鲁、梁进口绨,数量不限,越多越好。消息传到鲁、梁后,上至国君下至百姓,都认为这是发财的机遇,于是全国都投入到绨的生产。一年之后鲁、梁都城里全是拉满了绨的车辆,热闹得尘土飞扬看不见人。管仲一看时机到了,就对齐桓公说你从现在开始,带着老百姓都改穿轻薄丝绸做的衣服,并跟鲁、梁断交。十个月之后鲁、梁就开始出现大面积的饥荒,齐国将粮价提高了一百倍。因为现种粮食已经来不及了,鲁、梁的国君为了百姓不被饿死,只好归降齐国。

很多人虽然从这个故事里看到了确保粮食生产的重要性,但是市场就是个魔鬼,怎么可能不去做最赚钱的生意呢?所以大家虽然都知道粮食的重要,并看到了鲁、梁亡国的悲剧。但是管仲这一招还是屡试不爽。接着中招的是代和衡山两国。

代国盛产白狐狸皮,管仲就让齐国的商人高价收购,代国的老百姓就都进山抓狐狸去了,庄稼被荒废了。代国的命运最后与鲁、梁一样,为了不被饿死只能向齐国投降。衡山国善于生产兵器,管仲如法炮制,就高价购买,引发多国跟进,兵器瞬间就涨价十倍,导致衡山全民锻造兵器,而无人再愿意种田。这虽然引起了衡山国君的警觉,但是他发现市场上的粮价还算平稳,而他万万没有想到的是,齐国不但用高出十倍的价格收购粮食,还停止粮食出口,衡山国最终也只能步鲁、梁、代国的后尘归降齐国。

管仲不但用齐刀这一货币手段吞并了鲁、梁、代、衡山这些小国,甚至还使南方的楚国屈服,并于公元前681年,在执政的第五年,辅佐齐桓公首次开启了以诸侯身份主持天下会盟的记录,提出“尊王攘夷”的口号。此后九合诸侯,一匡天下,成为春秋五霸之首。