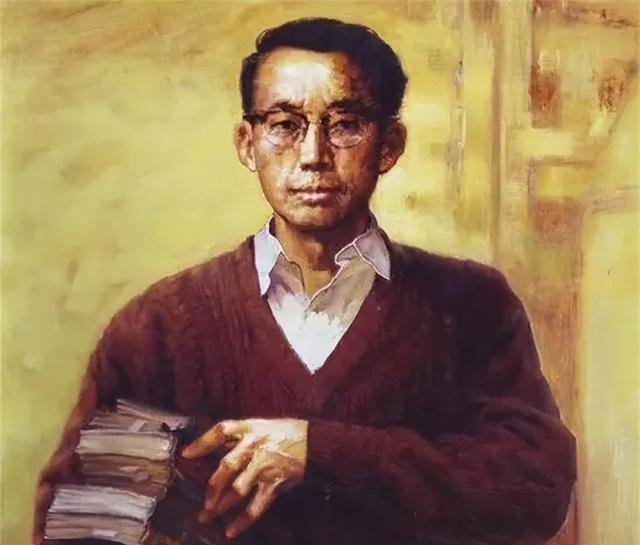

姚桐斌,算是咱们中国头一批航空材料工艺的大佬和技术领军人物,他这一辈子,那可真叫一个精彩。就凭他对咱们国家航天事业出的那份大力,后来还拿上了“两弹一星奖章”,这可是实打实的荣誉。

姚桐斌的人生经历挺让人难过的,他走的消息,在当时可真是轰动一时。

一辈子都热爱航天

抗日战争一打响,姚桐斌和同学们就开始到处逃难。幸运的是,江西吉安县的国立十三中在当地公开招生,姚桐斌因此又有了读书的机会,他那一身的本领也慢慢展现了出来。

老朋友们都还记得姚桐斌讲过的这句话:要挖掘咱们中国的资源,把孙中山先生提出的建国理念变成现实。

因为情况老在变,姚桐斌只能跟着学校到处搬家。到了1945年,他以全班最优秀的成绩拿到了学士的学位。那时候正好是抗日战争打赢的时候,姚桐斌就借着公费留学的机会,考上了英国的伯明翰大学。

在这儿,他主要钻研的是液态金属怎么变成固态的课题。后来,国民政府不再给他出学费了,他就搬到了一个犹太人住的小阁楼,经常连早饭都省着不吃。

在不少人看来,姚桐斌是中国学霸的代表,但他绝非那种只读圣贤书的书呆子。他心里头始终铭记着“国家兴亡,人人有责”的信念。抗战结束后,他常常通过读报纸来国内的各种情况。

看到国民党政权垮台,那局面真是千疮百孔,姚桐斌和那些在国外的留学生都特别高兴。他立马行动起来,张罗着成立了中国科学工作者协会。

从专业的角度来说,英国和德国的学术圈都特别看重姚桐斌,都希望他能留下一起干,但他早就打定主意了。到了1956年,姚桐斌在瑞士时加入了中国共产党,就这么成了唯一一个在外国入党的“两弹一星”功臣。

翅膀慢慢长硬,姚桐斌怀揣着满腔的爱国热情回到了祖国。

那时候,像清华大学、中科院沈阳金属所、北京钢铁学院这些大名鼎鼎的地方,都抢着要姚桐斌去工作。这么多让人梦寐以求的好机会摆在眼前,但姚桐斌呢,他还是挺沉得住气,没急着做决定。

1956年那会儿,咱们国家为了国防建设,动手搞了个大项目,叫“两弹一星”。同时呢,还专门成立了个机构,国防部第五研究院,来专门负责这事儿。

姚桐斌心里明白,这就是他自个儿挑的路。

姚桐斌来的时候,任务就是要建个研究所。1958年1月份他一到那儿,手下就12个大学生。但你猜怎么着?短短2年功夫,一个实力杠杠的研究所就搞起来了。

要把每个科研项目都做到位,姚桐斌特意跑去跟聂荣臻元帅当面说明情况。干起活儿来,姚桐斌也是冲在最前头,他心里清楚,咱们国家的科研水平还赶不上,得赶紧加强建设的地方多了去了。

好多大学生其实都没啥经验,而且英语也不行。为了让他们能更好地了解西方国家的科技发展,姚桐斌就在单位里提倡大家学英语。结果,没多久,大家就都抢着学起英语来了,形成了一股热潮。

那时候,咱们国家着手搞起了仿制苏联P-2导弹的研究。但这导弹需要的材料,咱们之前压根儿没造过,可以说啥基础都没有,全得从头摸索。

为了搞定那个难题,姚桐斌直接领着十几个科研小伙伴,把各大钢铁厂都跑了个遍。他们反复尝试,最终收获满满。这些努力没白费,让咱们国家首次仿制的导弹顺利发射升空了。

那年,咱们国家也在使劲儿推进导弹研发,但苏联专家一走,好多项目就卡壳了,这下子,重担全压在了那些科研人员肩上,压力山大啊。

在没有任何可以参考的东西的情况下,姚桐斌领着科研团队,靠着那股子不服输的劲儿,愣是研究出了高温钎焊合金这种材料。这可算是把国外的技术封锁给打破了,国内在高温钎焊这方面也算是有了自己的东西。这样一来,我们自己研究火箭发动机也就不再是空谈了。

从研究的角度来看,要把这些事情干好,本身就得满足一些要求。

不过,也有人对姚桐斌的行为表示不解,认为他跑到国外去买设备,就是一味地追求外国货、追求设备齐全。

遇到一些压力情况,研究所也吃了不少亏。像姚桐斌买的那些设备,有的被便宜卖给了别的单位,还有的直接被扔在外面,任凭风吹雨打。

姚桐斌心里头也挺不是滋味的,他老想着得提前多搞点研究,存点技术家底,但总有人不买账,说这是瞎折腾,又花钱又费时,纯属“纸上谈兵”。结果呢,姚桐斌的好多点子到最后都没能被用上。

在那个特殊时期,姚桐斌跟几位科研人员只能悄悄摸索,最终让“发汗材料”这个项目取得了突破。

我国那枚头一回飞上天的火箭,靠的就是发汗材料的大功劳。这材料加上特殊的做法,能让火箭发动机那几千度的高温,嗖的一下就降到差不多一百度,而且火箭的推力还更强了。

你得明白,那时候搞出这种研究成果的科研人员,他们一个月到头,平均工资也就六十块钱上下。

周总理很早就察觉到了问题的关键,所以在1962年,国家召开了一场科学技术大会,会上探讨了一些相关问题。

聂荣臻大将在会上说:“咱们别老觉得知识分子就是资产阶级的代名词,这事儿得想办法解决。我专门去问了周总理,他讲得很清楚,知识分子嘛,就是知识分子,他们是咱们老百姓自己的知识分子。”

会议那会儿,周总理也专门讲了这事儿,他说:“外行领导得有个度。以前咱说外行能带内行,那是指在政治方向和思想上引领,可不是让外行直接去插手具体业务。业务上的事儿,外行确实不懂嘛。要想从外行变内行,那得好好学习,得懂得尊重专家,听听群众的意见。”

听到这份报告后,台下的学者们一个个都拍起了手。

姚桐斌特别激动,他整天整夜地忙活,定下了科研报告的规矩,对文字内容也是要求得很严。

姚桐斌对实验室的环境要求特别高。他对于实验室的布置、清洁度还有各种设备状态,都有着很明确的标准。每一处细节,他都要求做到尽善尽美,不允许有丝毫马虎。实验器材的摆放、室内的温度湿度,甚至是空气流通情况,都在他的严格把控之下。可以说,在姚桐斌眼里,实验室的环境是至关重要的。

有一天,他走进了实验室,一看里面资料乱糟糟堆了一地,立马对工作人员说:“这哪像个做实验的地方啊?明天周末,大伙儿都来收拾收拾。”

瞧见姚桐斌发了火,那些员工吓得再也不敢赖床,第二天一早全都匆匆赶了过来。可谁承想,姚桐斌早就到了地方,他正拿着扫帚忙活呢。

在姚桐斌干活那会儿,周总理没少来瞧瞧工作进展。总理还特意给出了个16个字的指导意见,这对姚桐斌来说,那可是很大的激励。

公正或许会晚来,但终究会到来。在这个世界上,有时候我们可能会遇到不公平的事,感觉正义迟迟不来。但别灰心,因为公正从不会缺席,它只是需要点时间。就像那些曲折的案件,虽然经历重重困难,但真相总会大白,坏人终会受到应有的惩罚。所以,别因为一时的困境就对正义失去信心。只要坚持下去,相信公正的力量,它终会为我们撑起一片蓝天。正义,或许会迟到,但它从不爽约。

1978年,在全国的科学盛会上,姚桐斌领导的研究所凭借“高温焊接合金以及焊接技术”这一研究项目,捧回了重大的科研成果奖项。

一听到这消息,好多科研人员眼泪立马就下来了,他们脑海里立刻浮现出姚桐斌的身影。想当年,他为了研究那高温钎焊合金,真的是豁出去了,这种合金后来被广泛应用在

很不幸,姚桐斌没能亲眼见证这个喜讯的到来。

他以前一块儿工作的伙伴在篇文章里这样说:“要是桐斌能活到现在,亲眼瞧瞧自己辛苦研究的成果不光有了大收获,还得了国家的表扬,他肯定乐坏了。”

姚桐斌这一辈子,都在用实际行动告诉大家啥叫爱国和奉献。这位了不起的科学家,心里头那份信念,就跟火似的,一直烧着没灭。他把一辈子的心血和年华,全都搭在了航天事业里头。

他之所以能成功,背后少不了一个人的默默付出,这个人就是他的妻子彭洁清。

在历史记录里头,说到彭洁清的事儿其实并不多,他们之间的很多经历,可能就只有他们自己心里明白。特别是姚桐斌,他一辈子都扑在科研上,家里的事儿他很少对外人说。

1968年6月8号那天,俩坏人把姚桐斌拽到屋子外面,拿起钢管就往他头上砸,结果把姚桐斌的脑袋给砸伤了,伤得还挺重,是开放性的颅骨脑损伤。

得知姚桐斌被害的事儿,周总理气坏了,他马上让公安部长去查清楚这事儿,还吩咐有关部门给公安提供一份科学家名单,得好好保护起来。

这件事对彭洁清打击很大,她心里特别难过。从那一刻开始,她就默默告诉自己:必须得让老公放心才行。

从那以后,彭洁清就一直在追求正义,不停地寻找那个害了她丈夫的坏蛋,想要为他报仇。

幸运的是,正义终究没有缺席。1979年4月份,北京市的中级法院对两个坏蛋进行了审判,因为他们犯了杀人罪,所以分别被判了15年和12年的牢。

四年过后,国家民政部给姚桐斌发了一份《烈士证书》。证书上写的牺牲时间、地点是:1968年6月8日,他无缘无故被坏人暴打,结果丢了性命。

彭洁清为了让女儿们将来能成为对国家和社会有贡献的人才,就把她们都送去了美国接受教育。

他们的大闺女叫姚微明,1982年北外一毕业,她就去了文化部管对外联络的那个局,还有中国驻美国休斯敦领事馆的文化部门干活。后来,她跑到美国匹兹堡大学,念了个传播学的博士,现在就在那儿当教授呢。

2016年的时候,姚微明特地回了趟老家,主要是为了给老爸送上一个花篮,表达敬意。

她清楚地记得,老爸姚桐斌走的时候,她才9岁大。小时候的她,过得那叫一个美满。老爸常给她看他在国外拍的照片,让她见识到了一个多姿多彩的新天地。就是从那时候起,姚微明心里头就琢磨着,得多往外头跑跑,去见识见识更宽广的世界。

姚桐斌的小闺女姚继斌也是个厉害角色,拥有双博士学位,还是教授呢。跟她姐姐一样,到了该出国深造的时候,她也选择了去美国继续学习。

姚桐斌离世那会儿,小闺女姚晨芳才两岁大。后来,她在自己的社交账号上发了一首小诗,叫《我跟老爸的那些话》。诗里头,姚晨芳这么说:老爸走了,那时候我还不会跟他聊天呢。我就剩一张照片,照片上他抱着我,满脸都是笑。

姚晨芳长大后也去了美国,她在那儿选择了走学术研究这条路,这算是给老爸最好的一个交代了。

差不多在2014年那会儿,姚桐斌的老婆彭洁清走了。他留下的东西里,三个闺女翻到了好多关于姚桐斌的资料。看了这些,她们对爸爸的了解又深了不少。

姚微明讲过:“身为我爸的后代,我肯定得把他那股子精神劲儿给传下去,也希望大伙儿能多了解了解我爸。”

姚桐斌在国内注册了个人的社交账号,不管平时多忙,他都会抽时间在上面分享大家对他父亲的怀念和追忆。

彭洁清生前也写过回忆录,里面有很多对老公的真情流露。她说,要是桐斌能重来一次,他肯定还是会选回国这条路。我呢,因为爱他,不管他去哪儿,我都会跟着他,哪怕到世界的尽头。

日子一天天溜走,姚桐斌的几个闺女对老爸他们那辈航天人的理解越来越深。她们打算跟老妈一样,即便身在海外,也会时刻盯着祖国航天事业的每一步进展。

以前,姚桐斌写的那个《研究工作咋搞》的东西,把科研工作的那些步骤啊、流程啊,还有怎么提研究题目、定技术要求这些,都说得特别明白。钱学森老先生也夸这东西好,说它对导弹研究院的科研工作帮助可大了,能起到关键的指导作用。

直到现在,《研究工作指南》还是我们国家导弹研究院进行研究的根本指导文件。凡是新进七零三所的每个人,都会接触到这篇文章。

姚桐斌凭借着对真理的不懈追求和治学态度的严谨认真,激励了一茬又一茬的年轻人,让他们怀揣着航天梦想不断前行。

随着时代前行,姚桐斌以前做的那些研究,现在被广泛应用到好多领域里。

2000年的时候,七零三所举行了姚桐斌的半身雕像揭幕仪式。

2002年的时候,姚桐斌的老家被江苏省政府认定成了省级的文保单位,并且还变成了省里的爱国主义教育点。每年,都有好多游客慕名而来参观。大家都知道,姚桐斌可是拼了命地为我国航天事业添砖加瓦,点亮了希望之光。

2023年,姚桐斌写的那本《研究工作方法》终于面向大众展出了。这本书真的特别有价值,现在被放在展柜里供大家参观。

江南大学的王育红教授说了:“那里面讲的方法,用在社会科学研究上也挺好使的。做调研、解决问题时,咱们得既要看大局、瞅全面,又得钻到基层里头,留意小细节。得两边都照顾好,这样才能真正地把问题给解决了。”