第二次鸦片战争后,各国公使相继进驻北京,但觐见皇帝、递交国书一直不能进行,因为咸丰帝“北狩”热河不肯还京。咸丰驾崩后,清廷又以新皇尚幼、太后因礼不便见外人为由继续推诿,然而该来的终归是躲不掉。

至今外国钦派大臣,未觐中国皇帝。客登堂未睹主人之面,有两国不睦之象 … 今外国深知体谅中国,因皇上幼弱、太后垂帘,故久不催问此事 ……

同治四年七月五日,法国公使伯洛内因不满教案频发,而照会总理衙门,其言语间又提到了觐见皇帝一事。“说者无意,听者有心”,恭亲王奕䜣意识到该提前准备了,不然待同治亲政,清廷又该如何处置此事呢?

同治六年九月三十日,借着即将到来的修约事宜(《中英天津条约》),奕䜣奏请两宫太后下旨,命各省督抚、将军以及对外事务大臣等,就中外交涉的相关事宜提出意见和建议,其中第一项就是“公使觐见”。

这件事情如此重要,不是清廷不愿意外国公使觐见皇帝,而是外国公使不愿意以中国之礼“跪拜”来觐见皇帝。

我们也不能一味责备清廷守旧,因为这涉及中华延续千年的核心价值观。

首先,“君臣父子”的等级观,决定了高高在上的皇帝必须享受最高规格的礼待。其次,传统的天下观认为天下是由四方蛮夷拥戴居中的天朝上国“中国”而构成。

只要公使跪拜于皇帝面前,就意味着他们承认是皇帝的臣属,也意味着他们所代表的国家和族群依旧是大清的藩属。那么一切就还能照旧,大清仍然是天朝上国,皇帝也依旧是不容置疑的天下之主。

不过奕䜣在发出询问时就有些信心不足了,“今夷并未自进入中国,而必以中国之礼绳之,其势有所不能。若权其适中者而用之,未卜彼之能否听从”。

大部分督抚、将军坚持认为“跪拜”不是膝盖、面子的问题,而是“攸关体制”的问题。而且纷纷建议朝廷加紧练兵,潜台词就是如果洋人还要拿这个“搞事”,那就继续打。不过两次和洋人交锋的失败,也打出了一些明白人。

比如两广总督瑞麟、山东巡抚丁宝桢等人,觉得朝廷没必要在这件事上和洋人针锋相对。他们提议主动和洋人说清楚“中华礼仪”,他们要是不服从就请他们放弃觐见,改由总理衙门代呈国书。

拟请皇上亲政之后,准其入觐,其仪节临时酌定。既为敌国使臣,不必强以所难,庶可昭坦白而示优容。

两江总督曾国藩的答复就比较滑头,一边说“临时酌定”,一边又说可把这些洋使视为“敌国使臣”,到时候适当展示一下天朝的怀柔。直白点就是觐见时能说服他们跪最好,实在不听就由他们去吧。

闻外国君主燕见,几与常人平等无异。即朝贺令节,亦不过君坐臣立,似近简亵 … 准在纠仪御史侍班文武之列,亦可不拜不跪,随众俯仰,庶几内不失己,外不失人。

湖广总督李鸿章说得很直白,洋人本就不兴我们的跪拜礼,但他给出的解决办法却非常得自欺欺人。李鸿章的意思是将洋使列入朝会觐见仪式中的执礼、督察侍臣之列,这样就可以不跪拜了。

但是这些洋使不是来参观或筹办仪式的,他们本就是仪式的“主角” -- 觐见皇帝和递交国书,所以李鸿章的办法等于啥也没说。

泰西各国,与中国远隔重洋,本非属国 … 愚以为,泰西诸国,君臣之礼本极简略,尝于无意中,询知岛人见其国主,实无拜跪之事。今既不能阻其入觐见,而必令使臣行拜跪礼,使臣未必遵依 … 在彼所争者,中外均敌,不甘于属国自居,非有他也。似不妨允其所请。记曰:“礼从宜,使从俗。”

陕甘总督左宗棠的回复在当时可谓是惊世骇俗,他是第一个明确提出皇帝可以接受西礼觐见的人(仅限上呈国书),同时他也是首个把“跪拜”问题的本质说出来的人。

不是洋人故意不跪拜以此羞辱朝廷和皇帝,而是大清想强迫洋人承认他们不愿意接受的臣属身份。现在打不赢洋人无法以强力施压,所以还讨论什么跪拜,同意他们以西礼觐见即可。这就是举人和进士的差距,礼教传统未能“深入思想”。

这是时隔七十四年(马戛尔尼访华)清廷再次大规模讨论外使朝觐事宜,虽然未能得出一个具体结论,但清廷在这个问题上的认知明显松动了。左宗棠敢把话说透,其实也意味着 “西礼觐见”已成为朝廷的一个可选方案。

同治十一年正月,直隶总督兼北洋大臣李鸿章收到日本外务卿副岛种臣的照会,称日本政府将派出使团执行换约事宜,种臣在照会中转达了天皇对清帝的一句关切,“今闻清帝大婚已谐,亲政在迩,朕当送书申贺,尔其致之”。

同月末德国新任公使李福斯到达北京,并向总理衙门递交了国书。二月总理衙门将同治帝复书转交李福斯时却被他拒收,他的理由是他之前给总理衙门的是国书副本,正本他准备在同治亲政后亲自上呈。

这搞得清廷压力巨大,但几番商议仍未得出一个外使觐见的正式方案,又不了了之拖了下去。

同治十二年二月二十三日,同治帝正式亲政。第二天,俄、德、英、美、法五国公使联合向总理衙门递交照会,要求觐见皇帝以表庆贺。总理衙门回复五国公使,将派员赴各国使馆“面谈一切”。

不过这还是在玩“拖字诀”,还没谈出个具体章程,就以责任大臣文祥患病为由给搁置了。三月五日,五国公使再次联合照会总理衙门,催问何时“定期集晤”?被逼无奈,奕䜣和文祥只得在三月十一日和十四日,两次与五国公使会晤。

奕䜣和文祥原本想说服五国公使觐见时行跪拜礼,结果却激怒了各国使臣。三月二十一日五国公使再次联合照会总理衙门,“中华若仍以使臣必须下跪,则再为晤谈,似未免徒费日时矣”。

这带有威胁意味的照会,不能不让人想起之前左宗棠就觐见给出的意见。但已知没有退路的总理衙门也不敢同意公使以“西礼觐见”,因为这个档口不少御史已经开始敲打总理衙门了。

比如边宝泉上奏称“瞻觐不行跪拜,中国从无此礼”。江南道御史王昕说得更厉害,“惟伏愿我皇上乾纲独断、明降谕旨、昭示礼仪。届期亲御午门,盛陈兵卫,俾知天朝体制尊严,万难迁就”……

而且同治帝本人也不太愿意以西礼接见各国公使,通过向总理衙门转发御史们的奏折,无声地表达着自己的意见。奕䜣和文祥不得不反复前往各国公使馆去游说、劝说各国公使,但各国公使坚决不同意跪拜。

到了五月,荷兰公使和前来换约的日本大使也正式提出了觐见皇帝的请求,搞得总理衙门愈发焦头烂额。六月十四日,奕䜣只得上奏同治称,他无法说服各国公使觐见时行跪拜礼,要么允许公使以鞠躬代之,要么请皇帝降罪并换人与各国协商。

同时奕䜣请求将相关文书、奏折公开,明面上的理由是让朝廷大臣一起参详,实际是怕一旦以“西礼觐见”,他被扣上坏天朝体统的黑锅。

知道别无他法的同治当时发出上谕,“现在赍有国书之住京各国使臣,准其觐见”。虽然没有明说,但朝廷上下都知道皇帝同意“西礼觐见”了,只是在字面上给自己和朝廷留下“颜面”。

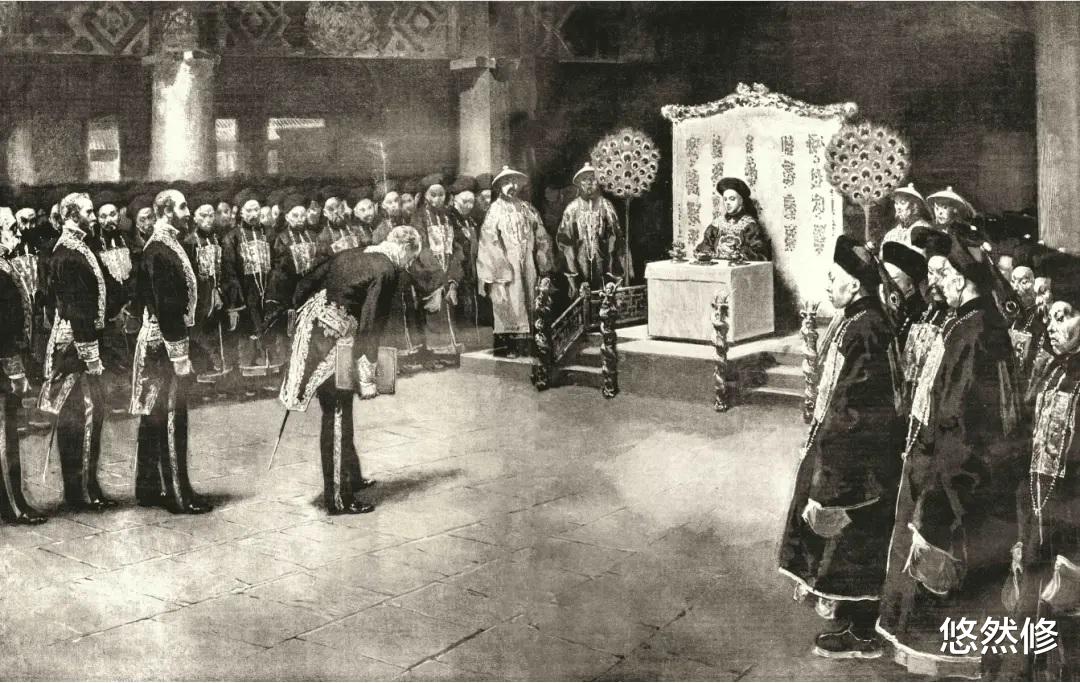

六月二十九日,日本大使和俄、美、英、法、荷五国公使,在总理衙门大臣崇厚的带领下进入福华门,然后由奕䜣和文祥陪同等待同治帝的正式召见,早上九点同治在中南海紫光阁正式接见了六国使臣。这次觐见很平和,使臣常规的分别致贺词,皇帝也常规的通过近臣(奕䜣)之口致答词,整个过程大约半小时。

注:这次觐见人员为日本大使副岛种臣(级别最高行三鞠躬礼),俄国公使倭良噶理、美国公使镂文迪、英国公使威妥玛、法国公使热福理、荷兰公使费果荪(均行五鞠躬礼)。德国公使李福斯因病回国休养而缺席。

由于皇帝是在皇家园林接受的觐见并不“正式”,所以清廷的记录也不怎么正式,“上诣瀛台自在观拈香。御紫光阁升坐,各国使臣暨翻译等九人入觐见,上温语慰问”。有着划时代意义的首次西礼觐见,就这么云淡风轻的过去了。

但不论如何,皇帝以西礼召见化外蛮夷对于天朝上下不啻于惊雷,“天子”这个神话之物也就此被拉下神坛。此后大清臣民不仅越来越不畏惧朝廷和皇权,也越来越敢于责难朝廷和皇权。这也是满清覆灭后,中华没有再次进入皇朝循环的原因之一。