这个问题我感觉我可以作为一个典型以孩子的视角来回答—北京出生,上学到小学毕业,回山东读初高中,高考最后到北邮。

背景:老家山东,父母都是从村里高考上了专科,是村里第一个大学生的那种感觉,大学毕业之后两千年左右吧留在北京就业,收入并不算高,但决策做的比较正确,我2001年出生之后,幼儿园刚上了一两年,零几年的时候就比较早的在通州运河旁边买了一套房,然后就搬到通州开始上学了,一直到我大二我爸才通过积分落户拿到户口,全家办投靠户口才过来,所以从上小学一直到高考户口都是非京籍,是契合题目的。

上学历程—小学:小学就在通州新华街道那块的一个小学上的,小学的时候从来没上过培训班,成绩很好,不清楚现在,那会没有官方排名啥的,但一般都是整个年级的前三名吧,然后当时上小学的时候户口的影响感觉不太大,我印象里主要是学生名单的顺序上,还有当时学校体育老师会课后训练一些有天赋的同学去区里比赛,好像都是本地户口。

然后就这么一路到了小学毕业,当时应该也可以在区内继续上初中,而且因为成绩很好有的时候代表学校参加一些活动,跟当时副校长挺熟的,当时说区内几所比较好的初中,如果想去的话可以帮帮忙,但是全家感觉没法在北京高考,而且成绩又挺好的,就像其他一些回答说的,要是成绩差当时我妈想的是上个国际班或者大专,并且有认识的朋友的女儿大几岁,就是上完初中回的河北,因为学习的内容和侧重点不太一样导致成绩下滑挺严重的,综合这几点于是决定回老家上学

初中:因为是回老家,所以有一些父母关系不错的高中同学,在回去上学上帮了帮忙,最后的结果是回去上了那个地级市市区里的最好的两个初中之一,班级的话是次重点(一共快二十个班,一千二三百个人?两个重点,几个次重点),然后这个阶段是我爸继续留在北京,我妈陪我回去上学,我爸每两周坐火车来看我们一整个周末,这个阶段其实整个环境变化挺大的,但当时作为孩子没太感知到,我适应能力也挺强的,也加上有妈妈陪伴,挺快的就融入那个环境和节奏里了,然后成绩的话也是一直在班级前三到第一,慢慢的初一年级一百名左右到初三的三十名左右,最后中考发挥的不好,不过不太影响,成功升入到了市里最好的高中的重点班。

高中:高中也面临一个抉择,这个高中分为市区里的老校区和开发区的新校区,区别在于老校区不能住校,生源都是我之前上的那几个初中的市区里的孩子,新校区是是寄宿那种衡水模式的,头部生源是下面县里的尖子,最后因为想让我妈回北京,所以决定我去新校区住校,每两周放假的时候我爸妈开车回来(也很折腾,只是父母不用异地了),成绩的话,适应的依旧很快,高一的时候最高考过全市三万人的前十名,但是高二的时候碰到了老师的原因(这一点只能说运气不好,我也没见过毕了业很多年高中同学依旧全是负面评价的老师),以及自己可能是因为在学校里太封闭了,接触不到外界的信息、重新分完班之后的混乱再加上从出生以来第一次这样没有父母的陪伴以缓解,加之恋爱了(现在想想因为当时情感的缺失可能是必然的,不过也挺好的,现在也还在一起,是会结婚的对象),所以当时这几方面导致的很多情绪上的不稳定,高二成绩就没眼看了,高三慢慢重新一点点追上来,最后高考发挥的不算好,640多分两千多名,当时喜欢计算机又只想去北京或上海,就义无反顾的来了北邮。

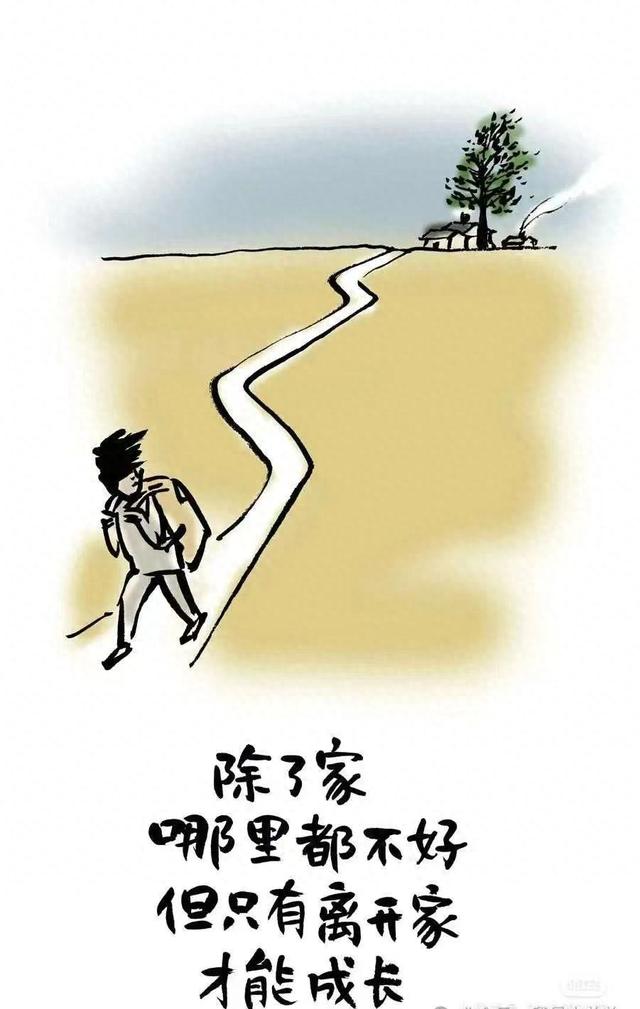

总结:我的经历最后的结果其实我觉得对于我父母的付出来说并不算那么的成功,虽然父母觉得已经挺满意了,但我觉得还是有些对不起父母吧,这其中主要是我的问题,但回到问题,只就非京籍的上学问题来看,我觉得我们家的整体决策都是对的,可能还有一些细节上可以优化,纯分享真实的个人经历,希望对关注这个问题的各位有一点参考和帮助。

最后,还有几点我个人后来对于上学经历的思考,想到哪写到哪吧: 可以的话,还是建议初高中一直陪读,不仅仅是上文提到的父母陪伴的情感问题,而是寄宿制,加上衡水模式那种军事化的管理,虽然能让孩子很专注的学习,但是一个月就一到两天的自由时间,我觉得在现在这个时代,过于少的接触信息,是不好的,有很多认知和重要观念的形成会滞后,上了大学之后这种感觉就会很明显,至少刚步入大学还是很典型的做题家,我觉得北漂这个人群里的父母,很多都是完成了从小地方到北京的跨越,在这个已有的经济和认知基础上的孩子是有机会建立跟北京本地孩子一样的认知和思考上的东西的,是很重要的,是也许能比孩子在老家的同学们更早认识,未来能少走一些弯路的地方。

北漂:雄的想当驸马,退而求次太监;雌的想当嫔妃,退而求次通房……