湖南省,是中国十大革命老区省份之一。在土地革命战争时期,湖南省是湘鄂西革命根据地、湘鄂赣革命根据地等苏区的所在地。

湖南省,是秋收起义、湘南起义、平江起义、桑植起义的发源地,是中国革命真正起步的地方。

在1955年授衔的57名开国上将中(包括补授的2名),湖南省有19名,占全国的三分之一,是名副其实的开国上将第一大省。

本期文章,介绍湖南省走出的19名开国上将,排名不分先后:

一、湖南浏阳(5人)

1、王 震

(1908—1993)浏阳县马跪桥村(今马战村)人

王震将军,是我军功勋卓著之骁勇战将,深得毛主席、朱总司令等领袖的器重与信赖。

战斗中,他常手执大刀,腰挂手榴弹,冲锋陷阵。一生作战数千次,七次负重伤。

每次有艰巨任务,主席都是点将王震去完成:

王震以善于创新的精神,率领三五九旅把荒无人烟的南泥湾改造成“陕北的好江南”,被誉为著名的“南泥湾精神”。

1944年11月,王震率领八路军南下支队,一直打到了湘南粤北地区,之后返回中原地区。

中原突围时,王震率领三五九旅跨越鄂、豫、陕、甘四省,行程几千里,面对敌人围追堵截,奇迹般的整建制把部队带回了延安,相当于走了第二次长征。

1949年12月,王震率部挺进新疆。他率领部队,在广袤无垠的戈壁沙滩之上,面临着常人难以想象的艰难险阻,搭建起了地下窝棚,部队脱下军装,开始屯垦戍边。在两年多时间里,开荒百万亩, 兴建了一批水利工程,在北疆首次种植棉花成功。今天,新疆的棉花走向了世界,成为了著名原产地商标,归功于王震将军。

1954年2月,任铁道兵司令员兼政治委员,带领铁道兵战士,先后修建了宝成铁路、黎湛铁路、鹰厦铁路。

1956年5月,王震任国家农垦部部长,他提出了开垦北大荒,解决了国家粮食短缺的问题。两三年间,建起了七个军垦农场,组成了“密虎宝饶”一统天下的大垦区,“北大荒”变成了“北大仓”,王震作为“农垦将军”的美名永垂青史。

王震将军,武能上马杀敌,文能安邦治国,实乃文武双全的国之大将。

2、杨 勇

(1913—1983)浏阳县文家市人

在长征路上,在平型关大捷中,在解放大西南的隆隆炮声里,在硝烟弥漫的朝鲜战场上,杨勇将军智勇双全,百战百胜、勇冠三军,深得毛泽东主席的喜爱,多次表扬他,称其“耿直、刚毅”。

杨勇戎马一生,在战场上所向披靡、英勇向前,是一位在战火中磨炼出的勇猛之将。每次战斗打响,他总是冲在最前面,枪弹在其身体上镌刻下了永远无法磨灭的伤痕“功勋章”。

在杨勇的军事生涯中,先后五次负伤,对他的身体造成了巨大的伤害和摧残,这就是他英年早逝的原因。

在平型关大捷中,当日军抢占老爷庙制高点后,时任八路军115师343旅686团副团长的杨勇,亲自率领三营,身先士卒,与日军展开白刃肉搏战,终于拿下老爷庙。在战斗中,杨勇负伤,这是杨勇参加革命以来第三次负伤。

杨勇不仅勇猛,而且有智谋,他非常重视战前了解敌情和地形,他总是亲自勘察战场,了解敌人行动的特点,摸清敌人活动规律。在鲁西南战役中,他创造了晋冀鲁豫野战军一个纵队,单独攻坚和全歼国民党军1个师又2个旅的先例。

他是最后一任志愿军司令员,帮助朝鲜人民恢复战后重建工作。回国后,任北京军区司令员,是1958、1959年的国庆阅兵总指挥,他深化了阅兵形式和内容。现在的阅兵村,就是杨勇将军创建的。

杨勇上将,驰骋沙场、九死一生的人生经历,及铁骨铮铮、英雄柔肠的人格魅力,是开国将军中的典范。

3、宋任穷

(1909—2005)浏阳县乌石垅村人

伍中豪,给他把“宋韵琴”改名“宋任穷”。

他是政工上将的代表人物,是参加过秋收起义的五人上将之一,与张宗逊、陈士榘等人是为数不多的老井冈。

宋任穷从秋收起义就跟随毛主席,从抗日战争开始,就先后中共中央冀鲁豫分局书记、冀鲁豫军区司令员。解放战争时期,任豫皖苏中央分局书记兼豫皖苏军区政治委员,并兼任华东野战军第三副政委。参与组织淮海战役。

在开国上将中,担任过野战军级别副政委的,唯独只有宋任穷一人。

新中国成立后,任西南局第一副书记、西南军政委员会副主席。担任过大行政区党政领导职务的开国上将,寥寥无几,宋任穷是唯一的。

1954年任总干部部第一副部长,协助罗帅主持军委总干部工作,参与军衔评定工作。

1960年任沈阳军区第一政委,指挥大庆油田开发、北大荒开垦。

宋任穷将军,一生充满坎坷和波折,但是也充满着传奇色彩。

4、李志民

(1906—1987)浏阳县高坪区西坑村人

李志民将军,文武双全,军政兼优。

1936年5月参加西征战役(时任红81师政治部主任),在攻打李旺堡时,注重采用军事压力与政治攻势相结合的战法,利用风筝、“孔明灯”等方式向敌营飘送传单,对守敌进行抗日宣传,促使其自动撤离,并列队热情欢送,创造了以政治攻势克敌制胜的成功战例。

1952年圣诞节前夕,李志民已任志愿军政治部主任。当时敌军在志愿军“冷枪冷炮”的攻击下,惶惶不可终日,李志民和志司首长决定,暂停攻击,给敌人“放假”。

敌军官兵十分高兴,纷纷钻出坑道,在阵地上自由活动,从内心感谢志愿军的人道主义和对和平的诚意。

1955年3月任志愿军政委,1957年10月奉调回北京。

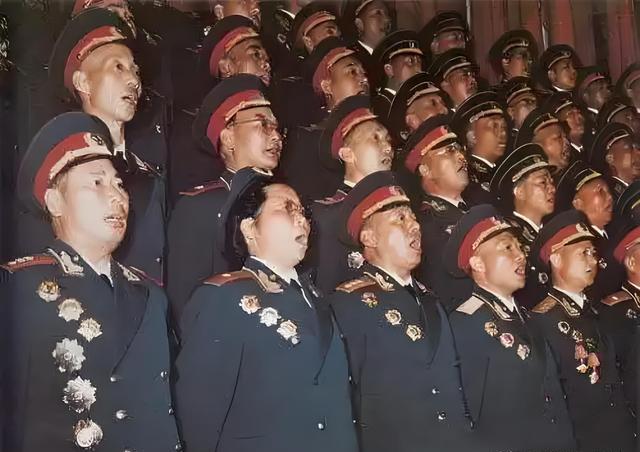

1959年10月3日,庆祝国庆十周年晚会在人民大会堂举行。当晚在李志民指挥下,230名上将、中将、少将身着礼服,胸佩勋章,将军合唱团整齐地站在大红旗背景前,显得格外威武雄壮。

毛主席等党和国家领导人,及应邀前来一起观看演出。昔日驰骋疆场的将军,激情满怀地唱出了人民军队的英雄本色。每唱完一首,台下都爆发出经久不息的掌声。后来八一电影制片厂将这一场面拍摄成彩色纪录片,在国内外公开放映,产生了很大的影响。

5、唐 亮

(1910—1986)浏阳县永和市火石岭人

他是我军优秀的政工上将之一。

唐亮将军,长期做我军的政治思想工作,对军队的政治思想工作建设,对党的路线方针政策在军队的贯彻执行,作出了很大的贡献。

解放战争时期,他当野战军政治部主任,粟裕指挥的每一次战役的胜利,都同他的政治思想工作做得好有直接的关系。每一次战役打响前,他都将目的、意义、要求、形势,说得清清楚楚,将干部、战士的劲鼓得足足的。战斗、战役进行中,还要给干部、战士加油打气,战后还要进行详细的总结。

淮海战役,他和钟期光共同创立的“随俘、随补、随打”的经验,得到了毛主席的肯定,并向全军推广。

新中国成立后,历任南京军区政治委员,军政大学政治委员,政治学院院长、政治委员。

二、湖南醴陵(3人)

6、杨得志

(1911—1994)醴陵县南阳桥(今株洲市渌口区南阳桥乡)

杨得志我军著名的开国上将“三杨”之一,而且是“三杨”里面的老大哥。

杨得志将军戎马一生,南征北战,从1928年参加湘南起义开始,到1979年指挥边境自卫还击作战,他亲历了我军几乎所有时期的战争,组织指挥了强渡大渡河、清风店战役、上甘岭战役等著名战役战斗,立下不朽功勋,创造了一系列永留战争史册的精彩战例,是智勇双全、威震中外的一代名将。

他所率领的杨罗耿兵团,声名远扬,誉满四海。

他是南京军事学院唯一的一位战役系主任,52名学员中,上将5名,中将23名,少将24名,是名副其实的将军系,仅此一期。

他担任总参谋长近8年,是任职时间最长的一位。有四大贡献:

主持了1981年3月的华北军事大演习;

主持了1982年9月的全军机构精简工作;

领导了1984年10月的建国35周年大阅兵;

参与了1985年的百万大裁军。

杨得志将军,是在革命烽火中百炼成钢的一名高级指挥员,他的名气是打出来的,身经百战的他不但敢打仗,也很会打仗。

7、宋时轮

(1907—1991)醴陵县北乡黄村人

排炮不动,必是十纵”,这是对宋时轮最高的真实写照,也是对他的高度评价。

宋时轮善于打阻击战和攻坚战,善于在运动战中穿插消灭敌人。他在军事指挥上果断锐利,头脑灵敏,能快速抓住战机,能坚决、彻底的消灭敌人。

宋时轮是黄埔军校五期的高材生,有很高的军事学术造诣, 谙熟军事科学的各个领域, 并先于他人对毛泽东军事思想进行全面、 系统的研究, 成为这一领域的权威, 写下《毛泽东军事思想初探》 和《毛泽东军事思想的形成及其发展》 两本专著。

在国民党军队精锐云集的华东战场上,他率领十纵屡战强敌,特别是在几次事关全局的战斗中,十纵在敌人的疯狂进攻面前挡住他们的去路,浴血拼杀、所向披靡,以至于在国民党军中流传有“排炮不动,必是十纵”的说法。

在抗美援朝战场,宋时轮率领志愿军第九兵团,将美军赶出了长津湖地区。

8、陈明仁

(1903—1974)醴陵县洪源乡(今李畋镇)人

1949年8月4日,陈明仁将军与程潜将军率部在长沙宣布起义,受毛主席和朱总司令嘉勉。11月,任解放军第21兵团司令、中南军政委员会委员。

1951年他率部队进入广西剿匪,1952年任第55军军长(1952.10—1968.11)。此后,长期率部在广东湛江驻守。

1955年,陈明仁被授予上将军衔和一级解放勋章。

三、湖南平江(3人)

9、傅秋涛

(1907—1981)平江县安定镇鸣山人

我军优秀的高级指挥员之一

傅秋涛将军,是人民军队的优秀指挥员和民兵建设的杰出组织领导者。土地革命时期,他领导湘鄂赣革命根据地军民坚持斗争,保留了革命火种,是南方三年游击战争的卓越领导人之一。

在皖南事变中,傅秋涛率部通过水路使得1000多名将士绝处逢生,成功突出重围。这是皖南事变中唯一突围成功的成建制部队,堪称奇迹。=

解放战争时期,他动员数十万民兵和民工,有力保障了淮海战役、渡江战役等关键胜利。新中国成立后,傅秋涛为我国民兵事业的发展、为办好几百万志愿兵复员转业,作出了光辉贡献。

10、苏振华

(1912—1979)平江县三墩乡人

我军著名的政工上将之一,人民海军主要创建者之一。

抗战时期,历任八路军115五师343旅政委,鲁西军区政委,八路军第二纵队政委,冀鲁豫军区副政委。

解放战争时期,历任晋冀鲁豫野战军第一纵队政委,第二野战军第五兵团政委。

建国后,任贵州军区司令员兼政治委员,海军副政委兼政治部主任,中共中央军委副秘书长,海军第一副司令员,海军第一政治委员。

11、钟期光

(1909—1991)平江县三市镇人

我军政治工作、军事教育和军事理论的研究领导者,被誉为“华野名将,学府高师”。

他一生的主要经历,是从事人民军队的政治工作。他是我军政治工作优良传统的参与创造者和重要实践者之一。

红军时期,任红16师政治部主任、湘鄂赣军区政治部宣传部部长,坚持湘鄂赣游击战争。

抗战时期,任苏北指挥部政治部主任、新四军第一师政治部主任。

解放战争时期,任华中野战军政治部主任,华东野战军、第三野战军政治部副主任。

建国后,任南京军事学院副政委兼政治部主任,军事科学院副政委。

四、湖南宁乡(2人)

12、甘泗淇

(1904—1964)宁乡县十都月山楠竹山(今黄材镇八渡水村)人

他是我军优秀的政工上将之一。

历任红六军团政治部主任、红二方面军政治部主任、八路军120师政治部主任、中国人民志愿军副政委兼政治部主任、中国人民解放军总政治部副主任,是人民军队政治工作的杰出领导。

1947年冬至1948年春,在甘泗淇的大力组织和领导下,西北野战军深入进行以诉苦和三查为主要内容的新式整军运动,大大提升了部队整军备战的能力水平,毛主席批示向全军推广。

甘泗淇信仰坚定、志虑忠纯、作风质朴,在长期的革命、建设生涯中,为党和人民立下了不朽功勋。

他和爱人李贞少将,是我军著名的夫妻将军。

13、陶峙岳

(1892—1988)宁乡县仙凤乡人

1949年9月25日,他和包尔汉等人率领部起义,使得400多万全疆人民免于战火,为和平解放新疆、维护祖国统一和民族团结作出了重要贡献。

1954年,新疆军区生产建设兵团成立,陶峙岳将军为首任司令员。天山南北星罗棋布的兵团农牧团场,处处留下他的汗水和足迹。

在他的领导下,为新疆开荒造田23万亩;在沙漠地带种树200余万株。兴修了巴音沟河、玛纳斯河、金沟河等大型水利工程,挖修渠道12500多公里、大小水库11座。

将原本只有200人的石河子,建设成了誉为“戈壁明珠”的新型城市,使得新疆改变了落后贫困的面貌,成为国内外闻名的农业示范区。

五、湖南汝城(2人)

14、李 涛

(1905—1970)汝城县延寿瑶族乡新坡村人

从长征路上的军委纵队司令员,到军委作战部部长,在其经历的各个历史时期都出色而高效地完成了各项工作任务,甘做幕后英雄,功绩卓著。

在开国上将中,李涛长期领导军队参谋部门和隐蔽战线群体,担任中央军委首长的得力助手,是战争年代在主席身边负责参谋工作时间最长的高级将领,参与谋划了解放战争一系列重大战役。

新中国成立后,李涛历任中央军委作战部部长兼第一局局长、人民革命军事委员会工程学校校长、中央军委技术部部长、总参谋部第三部部长、政委等职,是我军技术工作的开创者和奠基人之一。

15、朱良才

(1900—1989)汝城县外沙村人

他是我军优秀的政工上将之一。

朱良才将军,在早年的革命战争中常常亲临一线指挥战斗,在1936年跟随西路军西征中不幸负伤甚至失去了右臂,而这也成了后来妨碍朱良才将军工作的重要原因之一。

革命年代,历任红31军政治部主任、晋察冀军区第三军分区政委,晋察冀军区政治部主任等重要职务。

中央军委都对朱良才的能力十分重视,毛主席更是评价其为“军之良才”。新中国成立后,他先后担任了华北军区副政委兼政治部主任,华北军政大学政治委员,北京军区政治委员等重要职务。

1958年,朱良才主动提出了辞职的申请。当时军委领导对这一申请十分重视,他此时才五十多岁,正是年富力强的时候,平时工作也是勤勤恳恳任劳任怨,为什么突然提出要退出呢?

毛主席甚至让聂荣臻元帅亲自去拜访朱良才将军询问缘由,而当聂帅到了朱良才家里时,他什么都明白了,因为他的身体状况不允许他再工作下去了。

他根据早年追随毛主席和朱德元帅革命的经历写下了《朱德的扁担》、《这座山,他革命》、《一根灯芯》等回忆文章,后来这些文章大多被编入教材,影响并激励了一代又一代人,为国家的文化教育事业贡献了重要的力量。

六、湖南郴县(1人)

16、邓 华

(1910—1980)郴州(今郴县)永宁乡(今鲁塘乡)陂副村人

他南征北战,戎马一生,始终保持着胸怀坦荡、荣辱不惊、笃实好学、艰苦奋斗的崇高品质。

邓华在人民解放军中有儒将之称,军政兼优,唯一统领过百万大军的开国上将。他有勇有谋且细心的人,做事沉稳,考虑问题看的远,看的透彻,被称作“101麾下的第一将”。

他指挥了海南岛战役,成功解放了天涯海角。

他是唯一亲历抗美援朝战争全程的志愿军首长。

彭总曾经评价:邓华知识丰富,很有头脑,考虑问题有眼光,比较全面、周到。邓华作战勇敢,细心,好主意多,是个好帮手。

七、湖南嘉禾(1人)

17、肖 克

(1907—2008)嘉禾县泮头乡小街田村人

他是最后一位去世的开国上将,是我军有名的儒将,是我军军事训练和军校工作的卓越领导人。

他参加过南昌起义、湘南起义,是从井冈山下来的优秀将领之一。

他历任红六军团军团长、八路军120师副师长、晋察冀军区副司令员、华北军区副司令员、第四野战军兼华中军区第一参谋长、军委军训部部长、国防部副部长、训练总监部部长、军政大学校长、军事学院院长等重要职务。

他的一生跌宕起伏,扣人心弦,富有传奇经历。

八、湖南湘潭(1人)

18、彭绍辉

他是我军著名的独臂将军之一。1933年在中央苏区作战时,失去左臂。

彭绍辉在47位荣获三枚一级勋章的开国上将中,是唯一与毛主席同属湘潭县的老乡。他的家瓦子坪距离毛主席家的韶山冲只有8公里。

他骁勇善战、不怕牺牲,自学成才、笔耕不辍,以身作则、严于家教,毛泽东赞誉他是红军部队培养出的独特人才。

九、湖南涟源(1人)

19、李聚奎

安化县兰田(今属涟源县)西坪村人

我军后勤事业的卓越领导者

他参加过中央革命根据地反“围剿”作战、红军长征、抗日战争、解放战争和抗美援朝战争等,凭借着过硬的军事素质和指挥本领,为新中国成立作出了重要贡献。1995年6月,李聚奎溘然长逝,时任军委副主席刘华清作出“功高德亦高,楷模昭后人”的高度评价。

朝鲜战争爆发后,经聂荣臻推荐,李聚奎担任东北军区后勤部部长。他迅速组建后勤机构,积极筹备后勤物资,截至第一次战役前已将大批物资运过鸭绿江。

抗美援朝战争初期,由于志愿军没有空军掩护,敌空军肆无忌惮地对我后勤运输线进行不间断轰炸。我军补充的物资只有60%—70%能够运达前线。在李聚奎建议下,志愿军在交通干线上建立大量防空哨,形成一支专业防空大军。这一举措使得汽车的损失由开始时的40%减少到百分之零点几,运输效率大大提高,彻底扭转了后方运输的被动局面。

1955年7月,由于被任命为我国石油工业部第一任部长,李聚奎未参加授衔。

1958年2月,他被任命为总后勤部政委,重新回到军队工作。在补授军衔时,他说:“就低不就高”,表现出崇高豁达、光明磊落的胸怀。最终,他被补授上将军衔。

总结语:

湖南省19名开国上将,建国前后任职情况如下:

兵团司令员:王震、杨勇、杨得志、邓华、宋时轮、陈明仁、陶峙岳

兵团政治委员:宋任穷、李志民

志愿军司令员:邓华、杨得志、杨勇

政治局委员:王震、宋任穷、杨得志

国防部副部长:肖克、杨得志

中央军委副秘书长:苏振华、杨得志

总参谋长:杨得志

副总参谋长:王震、邓华、杨勇、彭绍辉

总政治部副主任:甘泗淇

大军区司令员:杨勇、杨得志、邓华

大军区政委:朱良才、宋任穷