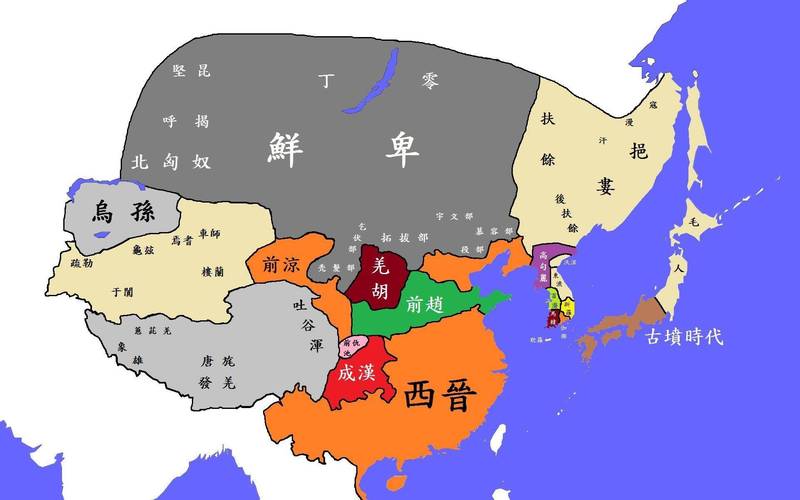

蜀汉灭亡后,西晋迅速展开了统一大业,东吴却在这段时间中依旧屹立不倒。

这并不是简单的“东吴顽固”或“西晋无能”,政治斗争、战略考量、军事准备以及地理优势,每一个因素都如同一颗定时炸弹,爆发才彻底改变了三国的格局。

东吴的地理位置决定了它成为一个极难攻破的国度,与北方的魏国、蜀汉相比,东吴的天然屏障几乎难以逾越。

长江横亘在其前,这条蜿蜒的大江不仅是自然的防线,也是东吴与外界隔绝的“护城河”。

西晋要攻占东吴必须过江,单单想到那个时期的运输工具和战船就足以让人心生畏惧,江面宽阔,水流湍急,西晋若想进攻,势必得耗费大量人力、物力、时间去做充分的准备。

东吴不仅掌握着过江的主动权,水军的强大,使得西晋在短期内无法找到突破口。

东吴水军的优势不容小觑,自孙权建立东吴以来,水军成为其立国的支柱,东吴几乎可以凭借强大的水上战斗力量,抵挡住几乎所有的外敌。

即便是魏国多次试图进攻,东吴的水军也总能化险为夷,单凭陆战不可能轻松征服东吴,必须想出别的办法。

每一位将领,几乎都在水上作战中获得过重要的战斗经验,早在孙权当国时期,东吴就设有专门的水军训练体系,这种军队的战斗方式更适应东吴周边的地理条件。

水军灵活机动,善于穿插作战,能够在长江流域的复杂水域中,游刃有余地实施打击,对于西晋来说,面对东吴这样强大的水军,无法通过常规的陆战来实现对东吴的征服。

面对这样一座天险,西晋只能心生犹豫,每一次他们想发动进攻,能否越过长江,能否顶住东吴的水军压力,这些问题让西晋陷入了焦虑。

东吴不仅仅是依靠长江的自然屏障,更是在此基础上积极加强自己的防御设施,江南的沿岸城池,几乎都修筑得极为坚固。

通过在沿江地区建设一系列的防御工事,东吴的防线变得更加坚固。再加上东吴拥有一支训练有素的水军,他们可以随时支援任何一个江岸迅速展开反击。

东吴的防线并非单纯依赖水军,陆军的支持也是不可或缺的,东吴通过巧妙的布防,成功地在长江两岸建立了层层防御,从而确保了江南的安全。

这种防御体系,既能有效抵御来自北方魏国的进攻,也能保障东吴内部的安全,西晋想要攻占东吴,必须依赖大量的兵力和先进的战术,不仅仅是兵员的调动,更需要跨越长江这个天堑。

当西晋建立后,虽然在短时间内便控制了北方,但南方的东吴依然是其不可忽视的对手,长江的天然屏障,让西晋的进攻屡屡受阻。

若单纯通过陆战,西晋几乎不可能短期内攻占东吴,即便是调动庞大的军队,跨越长江的困难也让任何一场战斗的胜利都变得遥不可及。

西晋的建立并不像我们想象中的那样顺利,司马家族虽凭借强大的军事力量击败了曹魏,最终建立了西晋,初期的政治斗争和权力洗牌让整个国家陷入混乱。

“八王之乱”的权力斗争不仅耗费了西晋大量的资源,影响了国家的治理,西晋的初期几乎每一位皇帝都在内部权斗中受到威胁。

司马氏的亲王们争夺权力,致使整个帝国的政治环境处于动荡之中,西晋无法将足够的精力投入到外部威胁的应对上。

西晋对于东吴的进攻,不像当时的魏国那样急功近利,在对付东吴之前,西晋必须优先稳定自己的政权。

经历了几轮内乱后,西晋开始整顿政务,削弱权臣的力量,推动中央集权的恢复,“内政优先”成了西晋的战略选择。

西晋的将领和军队,在经过长时间的内乱之后,士气和装备都出现了不同程度的疲软,即便他们明知东吴依然强大,依旧没有快速出兵。

东吴无疑是一个巨大的威胁,但西晋的精力更多集中在修复自己的帝国,而非对东吴发起进攻。

西晋在一定程度上低估了东吴的实力,西晋希望在内部实现彻底稳定之后再发动进攻,西晋对东吴的态度更多的是“拖延”而非“侵略”。

东吴在孙权去世后,尽管面临了权力交替和内部动荡,政权依然保持了较为稳定的状态,相比于蜀汉的迅速崩塌,东吴显得坚韧得多。

孙亮及其朝廷维持了一个相对稳定的统治结构,即便权力旁落给了权臣,东吴的军事力量、财力和士气依旧强大。

东吴的政治应对与军权分离,虽然孙亮当时年轻、无能,政治权力逐渐旁落于权臣,东吴有着深厚的政治底蕴,政权交接时并没有发生剧烈动荡,蜀汉的政权更替则显得无比脆弱。

东吴的贵族和武将们为了确保国家的稳定,吕蒙、周瑜等一大批能臣善将的支持,使得东吴在孙权死后依然能够维持一定的军事力量和政治稳定。

即便东吴在经历了几任皇帝的更替,朝政表面上出现了混乱,孙皓逐渐变得昏庸,东吴依然有足够的经济支撑和军力抵抗外来威胁,水军的优势让东吴的防线更加坚不可摧。

随着东吴最后一任皇帝孙皓的昏庸,孙皓虽然表面上继续维持东吴的政权,但国库空虚,民众怨声载道,东吴内部的问题日渐严重。

东吴依然拥有强大的军事力量,水军为西晋的攻势带来了巨大的挑战,东吴的军力依然强大不容小觑,东吴的政治腐败势必为西晋提供机会。

西晋终于决定对东吴发起进攻,经过了长时间的战略准备,随着“八王之乱”的结束,西晋内部的局势逐渐稳定,司马炎在稳固了自己的政权后,将目光转向南方的东吴。

东吴的防线如此坚固,西晋的将领们也深知,跨越长江不仅意味着巨大的物资消耗,还意味着必须面对东吴强大的水军,西晋在战争计划中,必须考虑长江的战略意义。

西晋逐渐明白,东吴的强大并不仅仅是军事上的优势,更是其固有的政治和经济实力,西晋虽然在北方已经实现了统一,但面对东吴时,必须付出比此前任何一次征战都要更大的代价。

西晋决定在制定战略时,将一切资源集中,力图通过一场大战来一举消灭东吴。

280年,西晋出兵南征,在280年,西晋全力以赴,调动了大量兵力,进行了一场规模庞大的南征。经过长时间的准备,西晋的主力军成功渡江,打破了东吴的防线。

东吴的皇帝孙皓也意识到,面对西晋强大的进攻,已无力回天,在长时间的抵抗之后,孙皓选择投降东吴灭亡。

西晋十多年没有对东吴发起进攻,并非简单的拖延,而是在复杂的内外因素下作出的决策,东吴的地理和军事优势,西晋的内政困境,东吴的政治稳定。