在中央军委的命令下,大批志愿军官兵迅速集结,跨过鸭绿江,正式拉开了抗美援朝战争的序幕。

1950年朝鲜战争打响时,王兴复还是个二十出头的小伙子。作为志愿军的一员,他毅然踏上了保家卫国的征程。那一年,他正值青春年华,却肩负起了沉重的历史使命。在战火纷飞的岁月里,这位年轻的战士用自己的行动诠释了那个时代青年的担当与勇气。

王兴复在完成小学教育后,具备了一定的文化素养。由于这一优势,他被派往朝鲜时并未立即投入前线战斗,而是加入了志愿军的后勤部门,具体归属于第四兵站。在那里,他主要承担通讯和后勤支持等任务。

王兴复踏上朝鲜土地的那一刻,即使不在前线,战争的惨烈景象也直接冲击着他的感官。

路边随处可见被炮火熏黑的土地和阵亡者的遗体,景象触目惊心。战事愈演愈烈,连后勤部门都开始面临人手不足的困境。这段文字描述了战争现场的惨烈状况。首先,通过"路边随处可见"展现了战场的广阔范围,"被炮火熏黑的土地"和"阵亡者的遗体"则具体描绘了战争的破坏性。接着,用"战事愈演愈烈"表明战争正在升级,而"连后勤部门都开始面临人手不足的困境"则突出了战争对后勤保障系统的巨大压力。整体上,这段文字以简洁的语言,生动地展现了战争的残酷性和对各方造成的沉重负担。

随着战事推进,王兴复加入了前线物资运输的队伍。朝鲜境内山势陡峭,丛林密布,道路条件极差,运输工作本就艰难。更让人提心吊胆的是美军飞机的频繁轰炸,每次执行任务时,王兴复都处于高度紧张状态。长途跋涉加上精神压力,让他的身心承受着巨大的负担,常常感到精疲力尽。

面对困境,王兴复始终坚守岗位,不畏艰难。即便环境恶劣,他依然全力以赴,确保前线战友得到充分支持。他的努力为团队提供了坚实的后盾,展现了坚定的责任感和奉献精神。

1950年冬天,王兴复所在部队参与了长津湖战役。

王兴复在执行前线运输任务时,正值严冬季节。他注意到许多志愿军士兵缺乏御寒衣物,导致不少人在冰雪中不幸冻死。

王兴复和同伴们为了向前线输送更多补给,不顾一切地在雪地中拼命奔走。他们全神贯注于任务,连脚底被磨破的疼痛都浑然不觉。

朝鲜半岛的冬季气温极低,刺骨的冷风穿透薄衣,让人忍不住发抖。食物如炒面和窝窝头都被冻得硬邦邦的,需要反复咀嚼才能勉强下咽。这样的严寒天气,给人们的生活带来了极大的不便。

在极其恶劣的条件下,王兴复与同伴们坚持了整整三年,最终迫使无法继续支撑的美方代表参与和谈。

1953年,交战双方正式签署停战协定,标志着历时三年的朝鲜战争落下帷幕。这一协议的达成,使得持续不断的军事冲突得以终止,为半岛带来了久违的和平。通过谈判桌上的协商,双方最终达成共识,结束了这场造成重大伤亡的地区性战争。停战协定的签订不仅缓解了朝鲜半岛的紧张局势,也为后续的和平进程奠定了基础。这一历史性时刻的到来,宣告了持续多年的战事正式画上句号,为地区稳定创造了必要条件。

随着战事告一段落,历经三年严寒与战火洗礼的志愿军战士们终于踏上了返乡之路。

朝鲜战争期间,美军实施了大规模轰炸,导致朝鲜各地遭受严重破坏。城市和乡村被炸得面目全非,基础设施几乎完全损毁,民众的日常生活陷入极度困境。粮食短缺、医疗资源匮乏,生存条件极其恶劣。这场战争给朝鲜人民带来了深重的灾难,社会秩序和经济体系几乎崩溃,恢复重建变得异常艰难。

针对当前形势,志愿军指挥部下达了指令,优先安排伤患人员和严重减员的作战单位返回国内。同时,派遣部分人员驻守当地,参与重建工作,协助朝鲜民众迅速恢复生产生活。

王兴复对于这次工作安排毫无异议。当时的他还很年轻,已经经历了三年战争的考验,再花三年时间参与建设任务后回国,对他来说并不是问题。

但此刻的他无法预料,很快,一个女孩会走进他的生活,彻底改变他的命运轨迹。

1953年,王兴复被派往朝鲜平安南道江东郡的一个叫石岭的小村庄。

志愿军抵达后,立即受到当地居民的热情接待。

朝鲜民众对志愿军士兵怀有深厚的感激之情。尽管双方语言不通,但彼此间的情感真挚而深厚。许多朝鲜人看到这些年轻的中国士兵,仿佛看到了自己的亲人,心中涌起温暖与亲近。这种跨越国界的情感纽带,源于战争时期的共同经历和相互扶持。朝鲜人民用最朴实的方式表达着对志愿军的感激,视他们为家人般的依靠。

在战争期间,当地居民积极支援志愿军的后勤补给站,不仅参与日常协助工作,还时常送去热腾腾的食物和饮品,体现了军民之间的深厚情谊。

就在那个时刻,王兴复偶然间遇到了一个名叫吴玉实的朝鲜姑娘。

吴玉实家是村里的贫困户,原本有五口人。她有两个哥哥,都在战争中应征入伍,但都不幸在战场上牺牲了。

一场突如其来的变故夺走了父亲的生命,只剩下年迈的母亲和吴玉实互相扶持,艰难地生活着。母子二人不得不面对生活的重担,彼此依靠,共同承担起家庭的责任。

目睹这对母女的困境,王兴复心里很不是滋味。他平时常去她们家院子,帮着干些农活,尽量让她们的生活轻松些。

王兴复深知生命无法重来,他唯一能做的就是全心投入,承担起儿子和丈夫的责任,细心照料母女俩的生活。他努力融入这个家庭,用行动弥补遗憾,给予她们全方位的关怀与支持。

随着时间的推移,吴玉实和女儿逐渐接纳了他,尽管双方存在语言障碍,但他们的日常生活却充满了温馨与和谐。彼此间的默契让这个家庭的关系愈发亲密,即使没有共同的语言,他们的情感交流依然畅通无阻。这种深厚的家庭纽带,使得他们之间的相处方式变得自然且愉快,仿佛他早已成为这个家庭不可或缺的一员。

厨房里,灶台的火焰轻轻跳动,照亮了一家人其乐融融的场景。母亲在忙着准备饭菜,哥哥在一旁帮忙打下手,妹妹则好奇地围观,时不时发出清脆的笑声。温暖的灯光下,三人的身影交织在一起,构成了一幅充满爱与温情的画面。

王兴复在村里住了整整六年,这段时间里,他和吴玉实从互不相识到逐渐熟悉,再到关系越来越亲近。随着日子一天天过去,两人之间渐渐产生了感情。

两人心灵间的距离此刻无比紧密,超越了所有界限。

王兴复从一开始就把这份情感藏在心底。

志愿军部队当时有明确禁令:不准与朝鲜女性发展恋爱关系或结婚,这条规定被视为必须严格遵守的纪律红线。

自加入军队以来,王兴复始终恪守职责,严格遵守各项规章制度,从未出现过任何违纪行为。对于任何可能影响部队纪律的个人事务,他都坚决避免,绝不允许因私废公。

王兴复觉得,只要能静静地和心爱的人待在一起,他就心满意足了。

随着志愿军其他人员逐渐返回国内,王兴复意识到自己离回国的日子也不远了,这让他感到焦虑不安。

王兴复本应感到喜悦,然而这份情绪转瞬即逝,取而代之的是深深的忧虑。他担心自己一旦离开,吴玉实和她母亲的生活将陷入困境。

王兴复对这位朝鲜女孩产生了深厚的感情,在艰难的岁月里,他们彼此扶持,共同面对困境。他内心充满了不舍,实在无法狠心抛下她。

就在那一刻,王兴复心里冒出一个惊人的念头:他要留在朝鲜,和她成家。这个想法来得突然,却让他异常坚定。

吴玉实和女儿对这事非常赞同。经过长时间的接触,她们早已把王兴复视为家庭的一员。如果他能够与吴玉实结婚,无疑会是一个理想的选择。

然而,眼下又出现了一个新的难题:怎么跟上级提这件事?他们会不会批准?

王兴复最终鼓起勇气向组织汇报,他们向领导坦诚了自己的想法,并表明愿意承担一切后果。

部队得知此事后,感到既意外又棘手。从军队的立场考虑,一个服役近十年、年近三十的老兵,如果禁止其成家,显然不太合理。

从维护中朝两国人民友好关系的角度考虑,强行拆散一位坚守六年婚姻的女性与其配偶,这种做法显然不妥当。

经过一番商议,王兴复的上级最终做出决定:既然规矩是人定的,执行时也要考虑实际情况。俗话说“宁拆十座庙,不毁一桩婚”,本着这个原则,他批准了这件事。

为了避免违反纪律,当时的上级领导提出了一个解决方案:王兴复可以先办理就地复员手续,随后以中方在朝工作人员的身份与吴玉实结婚。

然而,这一决定让王兴复面临新的选择:他该在中国定居,还是继续留在朝鲜?

王兴复面临一个重要的抉择:如果决定长期定居朝鲜,就必须放弃中国公民身份,转而加入朝鲜国籍。这一决定关乎个人身份的根本改变,他需要慎重权衡利弊。

从情感角度来说,王兴复把一生大部分时间都投入到了新中国的建设中。现在新中国已经成立了,他自然不愿意放弃中国国籍。

然而,实际情况是,吴玉实的母亲已经年过六旬,健康状况不佳。长途跋涉对她来说,恐怕难以承受。

经过一番深思熟虑,王兴复决定留在朝鲜。

王兴复的请求逐级上报至志愿军指挥部,经过上级机构与朝鲜方面的审核后,最终获得了通过。

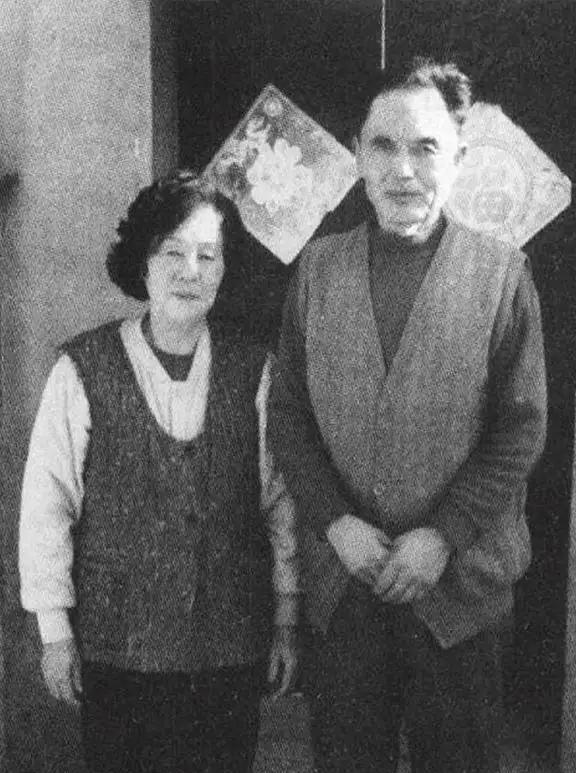

在战友们的祝福声中,王兴复与吴玉实喜结连理。婚后,王兴复正式成为朝鲜公民,开启了人生的新篇章。

考虑到王兴复的实际情况,朝鲜方面为他提供了一份小学教职。这样一来,王兴复不仅在朝鲜安家落户,还成为了整个朝鲜战争期间,唯一一位获得官方认可、与朝鲜女性结为连理的志愿军战士。这一特殊身份,使他在志愿军官兵中独树一帜,也见证了中朝两国人民在战火中结下的深厚情谊。

王兴复后来在朝鲜定居下来,开始新的生活。他在一所学校教汉语、历史和地理等科目。同时,他还利用自己的身份,主动参与各种社会活动和文化交流,积极融入当地生活。

王兴复对组织的认可心怀感激,那份正式批复的文件他始终妥善保存。这份文件对他来说意义重大,体现了他与组织之间的深厚联系。王兴复珍视这份批准,视其为重要的人生见证,多年来一直小心保管,从未有丝毫懈怠。这份文件不仅代表组织的信任,更承载着他个人的奋斗历程,在他心中占据着特殊地位。

王兴复和吴玉实平时关系融洽,吴玉实是个称职的妻子,她在王兴复背后默默付出,打理家务,培养孩子,全力支持丈夫的事业。

王兴复的日常生活总体还算顺遂,但唯独对故乡的牵挂始终萦绕心头。每当夜深人静时,思乡之情便油然而生,成为他心中挥之不去的愁绪。这份对故土的眷恋,成了他生活中唯一的遗憾。尽管事业有成,生活安定,但故乡的山川草木、人情世故始终是他内心深处最柔软的牵挂。这种情感不仅没有随时间淡去,反而在异乡的岁月中愈发浓烈,成为他生活中无法填补的空缺。

中华儿女的血液里流淌着黄河长江的基因,无论身处何方,对祖国的眷恋与忠诚始终如一。回归故土是深植于心的永恒信念。

吴玉实察觉到了丈夫的坚持。1970年代末,她的母亲去世后,她对王兴复说:“兴复,你为我做了很多,现在母亲不在了,我这边也没什么牵挂,我支持你的选择。”这番话给了王兴复极大的鼓舞。

在配偶的鼓励下,王兴富再次提交了变更国籍的请求。这次他下定决心要完成这一手续,不再犹豫不决。此前他因各种顾虑而搁置此事,如今在家人的支持下,他坚定了自己的选择。这一决定并非一时冲动,而是经过深思熟虑后的结果。王兴富认为,变更国籍将为他带来新的发展机遇,也能更好地照顾家庭。虽然过程可能较为复杂,但他已做好充分准备,决心按程序完成所有必要步骤。

相比起之前改国籍的简单程序,这次的手续变得复杂多了。

作为朝鲜籍人士,王兴复只能通过华侨身份向中国驻朝大使馆提出回国定居的申请。然而,当时的审批流程相比以往更加复杂和严格。

朝鲜方面最初需要审核同意,随后还得向中国外交部提交备案,整个过程相当繁琐且耗时。

吴玉实理解并赞同丈夫的选择,决定与他一同返回中国。他们的坚持终于有了回报,经过漫长的等待,归国手续顺利获批,他成功恢复了中国公民身份。

王兴复归来时,脸上洋溢着孩子般的喜悦,他终于踏上了熟悉的土地,回到了久违的家。那一刻,所有的等待和思念都化作了满满的幸福。

在朝鲜生活期间,王兴复和吴玉实共育有七个子女。这四个年长的孩子跟随父亲王兴复,最终选择了中国国籍。

另外三名子女尽管已随吴玉实加入朝鲜国籍,但仍获得许可,能够与王兴复一同返回中国定居。

为了保障他们的生活,国家在志愿军老兵回国后提供了相应的补助。作为安家安置的一部分,这户家庭获得了1000元的安家费用,最终选择在辽宁海城安顿下来。

王兴复同期加入海城变压器厂,获得了一份稳定的工作。目睹国家的进步与变革,他由衷感激祖国给予的关心与重视。

在人生的最后阶段,王兴复和吴玉实在中国享受了最快乐的岁月。尽管经济条件并不宽裕,但他们依然过上了满足而充实的生活。他们的日子虽简朴,却充满了温馨与幸福,共同走完了一生。

王兴复在朝鲜度过了三十一年的时光,从最初作为志愿军的一员踏上这片土地,到最后带着家人返回祖国。他与吴玉实的爱情故事和共同经历,成为了中朝两国人民深厚友谊的生动见证。他们的生活轨迹不仅体现了个人情感的深厚,更象征着两国人民之间历久弥新的友好关系。这段跨越国界的情谊,通过他们的行动和选择,展现了两国人民在历史洪流中相互支持、共同前行的坚定信念。

真挚的感情能让人无所畏惧,甚至甘愿付出一切。在炮火纷飞的战场上,在冰天雪地的山巅,他们的爱如同一团烈火,温暖了人心,又似点点星光,照亮了回家的路。