在晚清波谵云诡的政局中,慈禧太后以雷霆手段掌控朝堂47年,从辛酉政变到戊戌风云,她以三张“底牌”步步为营,将皇权、宗法与权臣尽数收于股掌。当世人惊叹于这位女性统治者的铁腕时,其权谋背后的政治逻辑更值得深究。

咸丰十一年(1861年),承德避暑山庄的秋风裹挟着权力的血腥味。咸丰帝临终前钦定的顾命八大臣尚未站稳脚跟,慈禧便与恭亲王奕䜣密谋发动辛酉政变。

她以“祖制不可违”为由,指责肃顺等人擅权,仅用三日便将八大臣势力连根拔起。这场政变不仅让26岁的慈禧登上垂帘听政之位,更显露其政治嗅觉之敏锐——她深谙“敌人的敌人即是盟友”,借宗室重臣之力铲除异己,又以“议政王”头衔将奕䜣纳入权力同盟。

此后二十余年,奕䜣主持洋务、斡旋外交,成为慈禧推行新政的“白手套”。但当她察觉恭亲王权势过盛时,又两度罢黜其职务,甚至将醇亲王奕譞等新贵扶持上位。这种“制衡术”让权臣始终处于依附地位,而慈禧则稳坐权力金字塔顶端。

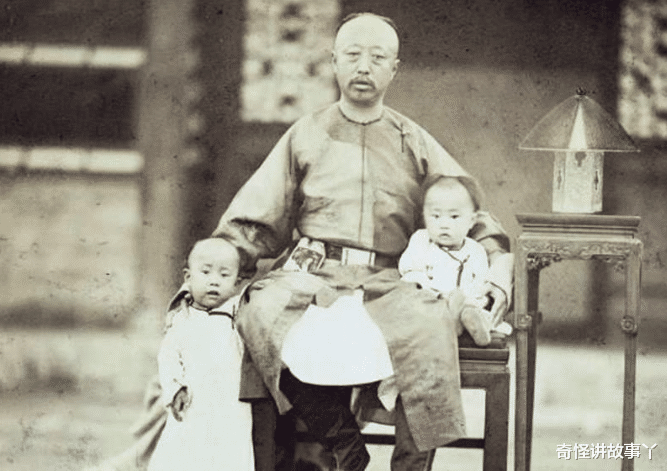

同治十三年(1875年),19岁的同治帝猝然离世,留给清廷一个棘手的难题:按祖制应立“溥字辈”近支宗室为嗣,但慈禧力排众议,执意将妹妹之子、4岁的载湉推上皇位,是为光绪帝。这一决策看似冒险,实则暗藏深意——选择血亲幼帝,既能延续垂帘听政的合法性,又能通过控制皇帝教育彻底掌握话语权。

史载光绪每日需向慈禧“跪安请旨”,奏折批阅必经太后朱笔圈点。1889年光绪大婚后,慈禧表面归政,却仍通过荣禄等心腹把控军机处。当1898年维新派试图借光绪之手推行变法时,慈禧仅用一道懿旨便将其软禁瀛台,再次证明“皇权代理人”身份才是她真正的护身符。

戊戌年(1898年)的紫禁城暗流涌动,康有为等人的《应诏统筹全局折》触动了慈禧的底线。她敏锐意识到,变法若成,不仅会瓦解满洲贵族的特权,更将动摇其统治根基。于是,她祭出“祖宗之法不可变”的大旗,联合守旧派发动政变,六君子血溅菜市口,维新派官员遭清洗。

这一事件暴露出慈禧权术的核心矛盾:她一面支持洋务运动引进西方技术,一面坚决维护封建礼教。正如甲午战败后,她默许李鸿章创办北洋水师,却在颐和园工程中挪用海军军费。这种“实用主义”本质是对统治权威的极端维护——凡威胁权力者,纵使利国亦不可留。

1908年冬,慈禧在仪鸾殿咽下最后一口气,留下千疮百孔的大清江山。她掌权的47年间,三度垂帘、两立幼帝,将权谋之术运用到极致,却也使清廷错失改革良机。从辛酉政变的果决到戊戌年的保守,她的选择始终服务于权力延续,而非王朝命运。

回望这段历史,慈禧的“成功”恰是晚清政治生态的缩影:当权者以制衡之术维系统治,却难阻体制腐朽的大势。她的三张底牌,终究成了葬送帝国的催命符。

满清十大酷刑、闭关锁国、不思进取、文字狱、留头不留发留发不留头、剃发易服、驱使奴隶、鞑子一人管十家,银乱中国女子,欺男霸女、康熙乾隆六下江南挥霍奢靡、四库全书篡改禁毁15万册古籍、隐藏满清罪恶事实、抹黑明朝历史、禁锢思想、打断人民的脊梁骨、误人子弟,误导国人成为奴隶、阉割中华文明,使我国回到漆黑蒙昧的原始社会、凡有水旱,坐视不管、重徭役、纵贪官污吏,官以贿得邢以钱免,腐败,卖官鬻爵,贪赃枉法国库空虚、圈地运动,百姓流离失所、民族压迫、宁与外邦不与家奴、割地赔款、不战而败、丧权辱国、不平等条约、百年屈辱、祸国殃民、扼杀维新、残暴专制、种族灭绝、赵州之屠、畿南之屠、潼关之屠、扬州十日、嘉定三屠、昆山之屠、嘉兴之屠、江阴八十一日、常熟之屠、四川大屠杀、金华之屠、南昌大屠杀、湘潭之屠、南雄之屠、汾州之屠、大同之屠、广州大屠杀、潮州之屠……几乎将明朝全境上下屠了个底朝天,整个华夏大地十室九空!屠杀人数甚至比日本鬼子侵华战争死亡总数多出数倍!中国文明领先世界几千年,直到满清统治时期才急剧衰落到世界贫穷国家。中国历史上最接近亡国的四个时期之一,洗满清和洗日寇有什么区别?