【引言:】

我掌握了确凿的资料,足以证实钓鱼岛属于我家所有。

1971年10月27日,美国参议院开始了为期四天的听证会,讨论钓鱼岛的主权问题。这次会议主要围绕谁拥有钓鱼岛的权利展开,持续了四天,各方就这一争议岛屿的归属进行了深入的探讨和辩论。

听证会上,一位满头银发的女士带着一份褪色的红色卷轴走进会场。这份充满东方气息的文物,与典型的西方听证会场景形成了鲜明对比。

【美国老太乍现,拿出一手谕】

徐逸,一位在美国生活的华人女性,出生于台湾,在人生的前几十年里,她从未有机会到访中国大陆。

她凭什么认定钓鱼岛属于她家?

历史记载中,姓徐的名人不少,但仔细查查,没有哪个的后代叫徐逸的。这样一来,徐逸女士的来历就显得更加扑朔迷离了。她的身世背景,至今还是个谜,让人琢磨不透。

徐女士从容不迫地展开了这幅画卷。

这幅卷轴尺寸为59厘米长、31厘米宽,一眼望去,正中央盖着一个显眼的大印章,上面清晰地印着:

慈禧太后的御用印章。

这一场景让所有在场的人都感到震惊。

慈禧太后作为清朝末期的实际统治者,手握大权,掌控着整个国家的命脉。她所处的地位至高无上,整个帝国都在她的统治之下,没有任何事物能够逃脱她的掌控。

若这枚印章确为真品,那么徐逸手上的文件极有可能是慈禧太后亲自签发的谕令。

仔细一瞧,那上面写满了工整的周正字迹:

皇太后懿旨:

盛宣怀作为太常寺正卿,献上了一种疗效显著的药丸。据他上奏,这种药的原料来自台湾外海的钓鱼岛。由于这种药材产自海上,其药效远胜于内陆所产。了解到盛宣怀家族世代开设药局,为贫病者提供免费诊疗和药物,这种行为值得赞扬。因此,决定将钓鱼岛、黄尾屿、赤尾屿三个小岛赐予盛宣怀,作为他采集药材的专属领地。此举充分体现了皇太后和皇上的仁慈与恩泽。特此颁旨。

1893年11月

这幅卷轴的发现,无疑提供了强有力的证据支持。

在“慈谕”和“太常”两个词之间,还盖了一个椭圆形的章,上面刻着“御赏”两个字,完全符合当时手谕的格式要求。

然而,这一现象却让所有人感到困惑不解。

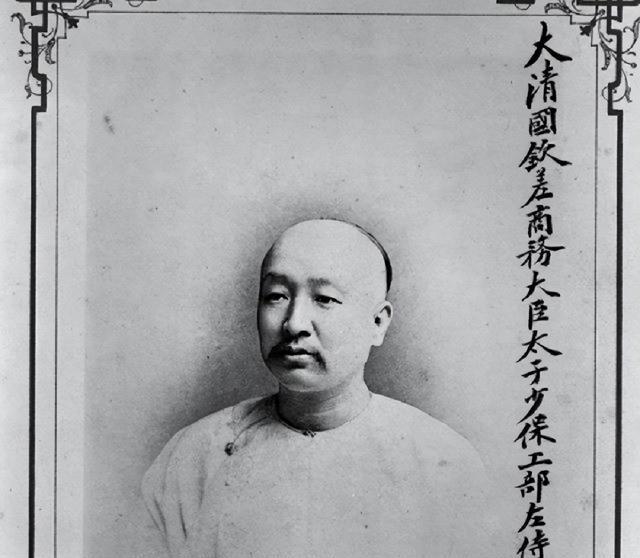

在近代历史的长河中,众多杰出人物留下了深刻的印记,其中盛宣怀便是其中之一。那么,盛宣怀究竟是谁?为何慈禧太后赐予他的物品会最终落入徐逸之手?盛宣怀,作为晚清时期的重要官员和实业家,曾在中国近代工业化和现代化进程中扮演了关键角色。慈禧太后因其贡献而赐予他珍贵物品,以表彰其功绩。然而,随着时间的推移,这些物品几经辗转,最终被徐逸获得。这一过程不仅反映了历史的变迁,也揭示了珍贵文物在历史长河中的流动与传承。

事情的开端要从一次科举失利讲起。

【追溯一百年前,富豪受封赏】

1867年,盛宣怀在第三次县试中再次失利,这一结果彻底断送了他通过科举考试进入仕途的希望。

老话说:“好事可能藏着坏事,坏事也可能带来好事。”

盛宣怀在学业上并不顺利,但他的实践能力非常突出,这主要归功于家庭教育的培养。

盛宣怀来自一个官宦家族,他的祖父盛隆和父亲盛康都曾在朝廷中担任过不同级别的职务。

盛家父子在教育后代时,更注重实际行动而非空谈道理。

盛宣怀从小就受到周围环境的影响,逐渐对书本学习失去了热情,反而更热衷于亲自动手实践,通过实际操作来验证自己的想法。

此外,盛康与李鸿章有些私交,因此当盛宣怀科举失利后,盛康便将其引荐给李鸿章,使其成为其幕僚。

19世纪70年代,正值清政府推行自强新政的关键时期,盛宣怀凭借其卓越才能,迅速获得李鸿章的赏识与重用,成为推动洋务事业的核心幕僚之一。作为李鸿章的重要副手,他积极参与各项改革事务,在工业、交通、教育等领域均有建树,为晚清近代化进程贡献了重要力量。盛宣怀不仅协助李鸿章统筹全局,更在具体实践中展现出卓越的行政能力,使他在洋务派中占据重要地位。

在洋务运动推进过程中,盛宣怀展现了他一贯的实干作风,不同于传统文人的拘泥守旧,他处理事务迅速且高效。

盛宣怀在这段时间里开创了中国历史上多个重要的“第一”,例如创立了天津大学和红十字会,这些成就充分展示了他在近代中国历史中的重要地位。

盛宣怀在慈善领域投入了大量心血,他不仅主动组织募捐活动,还系统性地开展救灾工作。此外,他还创办了一个名为"广仁堂"的公益组织,专门从事慈善事业。盛宣怀的善举不仅体现在资金筹措上,更在于他建立了长期有效的慈善机制,为当时的社会救济事业做出了重要贡献。

广仁堂的核心工作有两方面:一是为贫困人群提供经济援助,二是照料失去依靠的妇女儿童。此外,他们还开设了医疗服务,为民众提供诊疗救助。

1893年,慈禧太后患上了风湿病,宫廷御医尝试了各种治疗方法都未见效。无奈之下,他们开始考虑采用民间的偏方来缓解她的病情。

最受青睐的,无疑是与官方关系密切的广仁堂。

慈禧吃了广仁堂给的药丸后,风湿病好多了,她特别开心,就问这药是哪儿来的。盛宣怀回答说:

这种药品的主要成分来自海芙蓉,一种仅在钓鱼岛这个东海小岛上生长的特有植物。

慈禧得知广仁堂的善行后,感到非常欣喜。她对广仁堂的慈善活动表示赞赏。

光绪皇帝随后颁布了一道圣旨,将钓鱼岛赏赐给盛宣怀。

盛宣怀找到了一个合理的借口,让广仁堂的采药人去钓鱼岛采摘海芙蓉。这样一来,行动显得更加正当,也避免了不必要的质疑。

盛家对钓鱼岛的主权主张由此正式确立。这一历史性的事件标志着钓鱼岛归属问题的开端,为后续的相关争议埋下了伏笔。随着时间的推移,这一主张逐渐成为该地区历史沿革中的重要组成部分,影响着后续的地缘政治格局。盛家对钓鱼岛的控制权认定,不仅反映了当时的社会历史背景,也成为了研究该地区历史的重要参考依据。这一结论的形成过程,体现了特定历史时期人们对领土主权的认知与界定方式。

令人意外的是,仅仅过了一年,1894年就爆发了甲午战争。这场战争以日本获胜告终,他们强迫清政府签署了不平等条约,强行占领了台湾、澎湖和钓鱼岛等东海地区。

在日本近半个世纪的殖民统治下,台湾同胞经历了无数苦难与屈辱。面对外来压迫,他们始终没有屈服,持续抗争,展现了坚韧不拔的民族精神。这段历史深刻影响了台湾的社会发展,也为后人留下了宝贵的精神财富。

1943年发布的《开罗宣言》标志着被日本非法占据的领土重新归属中国。这一重要文件为相关岛屿的回归奠定了法律基础,最终实现了国家领土的完整统一。通过国际社会的共同努力,这些长期被侵占的岛屿得以重返祖国版图,体现了国际正义与历史公正。这一事件不仅恢复了中国的领土主权,也为战后国际秩序的重建提供了重要依据。

当时,由于局势不稳定,某些产业的归属问题缺乏明确的法律规定,因此按照惯例,维持现状是最常见的处理方式。

盛家坚信钓鱼岛自古以来就是他们的领土,这种信念在家族中代代相传,延续了整整一个世纪。

【三代多年变迁,孙女突现身】

盛宣怀在1916年时,已在上海因病去世。

他将自己的财产平均分成两部分,其中一半捐赠给了慈善组织,另一半则分配给了他的十一个子女(不包括已故和被过继的孩子)。

在盛家前三子相继去世后,钓鱼岛的继承权最终落到了四子盛恩颐手中。作为家族仅存的直系继承人,盛恩颐顺理成章地接管了这片产业。这种继承方式符合当时家族财产传承的惯例,确保了家族资产的延续性。盛恩颐作为继承人的身份,既源于血缘关系,也是家族内部权力转移的必然结果。

盛恩颐为人放荡不羁,对家族产业的管理极为松散,这种不负责任的行为直接导致了他后来轻易转移资产。他的态度不仅反映出对财富的漠视,更为日后的财产流失埋下了隐患。盛恩颐的这种放任自流,最终使得家族财富难以保全。

盛恩颐的品行让人难以接受,他的孩子们都觉得跟他住在一起很丢脸,纷纷离开家自己打拼。有些子女甚至不想回国见他,这足以说明他们之间的关系有多疏远。

1945年抗日战争结束后,盛恩颐因经营不善导致家族企业严重亏损。在这种情况下,他想到自己在台湾还有一个女儿,便寄希望于她来挽救家族的经济困境。

盛毓真是过继给台湾好友徐淑希的养女,并且已经获得了美国公民身份。

1945年,盛毓真刚过三十岁,在台湾已经打下了一片自己的天地。

盛恩颐得知女儿在台湾拥有自己的事业后,萌生了利用钓鱼岛的药材资源来修复父女关系的念头。

在1947年至1948年期间,盛恩颐两次向盛毓真发送信件,同时附上了诏书。

盛毓真在获得诏书后,立即着手负责钓鱼岛的管理工作。

盛毓真的侄儿盛承楠凭借自身掌握的医药学专业知识,在钓鱼岛开展了持续的药材采集工作,并将其加工成丸剂。他运用所学,对该岛上的药用植物进行系统性收集,通过传统制药工艺,将采集到的中草药原料制作成便于携带和使用的药丸制剂。这一过程不仅体现了对传统中医药知识的实际应用,也展现了将理论知识与实践操作相结合的医疗实践方式。

1970年,盛承楠创作了《钓鱼岛列屿采药记》,并将其发表在台北大华晚报上。这篇文章详细记录了他在钓鱼岛采集草药的经历,展现了该地区的自然风貌和资源情况。通过这篇作品,盛承楠不仅分享了自己的实地考察成果,也为读者提供了关于钓鱼岛的独特视角。

直到1970年,盛氏家族一直坚信钓鱼岛是他们的财产。这种观念在家族中根深蒂固,世代相传,成为他们不可动摇的信念。尽管外界对岛屿的归属存在争议,但盛家人始终坚守这一立场,视其为家族历史的一部分。这种坚持不仅体现了他们对家族传统的尊重,也反映了当时社会对领土归属的普遍认知。随着时间的推移,这种观念逐渐受到挑战,但在那个年代,盛家人的信念依然坚如磐石。

徐逸和这件事有什么关系?

其实,徐逸的真实身份就是盛毓真。

徐逸原本的名字在过继给徐淑希后便不再使用,然而盛恩颐始终习惯用她改名前的称呼。

徐逸采取这一行动的直接原因是1970年美日两国再次在钓鱼岛主权问题上对中国进行挑衅。当时,美日两国公然挑战中国对钓鱼岛的主权主张,这一行为引发了徐逸的强烈反应。作为回应,徐逸决定采取具体措施,以表明中国在钓鱼岛问题上的坚定立场。这一事件反映了当时中国在维护领土主权方面的决心,也凸显了徐逸在处理国际争端时的果断态度。

【为保钓尽全力,华裔显真情】

从17世纪起,日本就对钓鱼岛产生了觊觎之心,多次采取不合法、不合理且不人道的方式试图侵占该岛屿。

中华人民共和国成立后,日本多次采取试探性行动,不断触碰中国的底线。

1970年,美国在将琉球群岛的管理权移交给日本的过程中,秘密地将钓鱼岛的管辖权一并转让给了日本。

日本以所谓"合法"借口为幌子,公然派遣军事力量在钓鱼岛周边海域展开常态化巡视。这一举动实质上是打着法律的旗号,试图为其在该区域的军事存在提供合理性。通过这种手段,日本逐步强化了对争议岛屿的实际控制,同时也向外界展示了其在领土争端问题上的强硬立场。这种军事巡逻行为不仅加剧了地区紧张局势,也使得中日两国在钓鱼岛问题上的分歧进一步扩大。

这次行动直接触怒了中国政府,他们对此表达了强烈不满。针对日本的行为,中方不仅公开批评,还迅速采取了一系列应对策略来加强防御。

在全球范围内,众多华人积极参与了声势浩大的"保钓"运动。特别是在1971年,各地相继爆发了大规模示威活动,其中最引人注目的是1月29日和1月30日举行的区域性游行。这些行动充分展现了海外华人对维护国家领土主权的坚定立场和强烈诉求。

1971年4月,美国境内发生了一场规模空前的抗议活动,即著名的“四·十”华盛顿大游行。这次事件席卷全国,成为当时社会运动的重要标志。

这充分表明,海外华侨的爱国情怀并未因身处异国他乡而有所减弱。

在国际舞台上,许多杰出的海外华人持续发声,积极争取国际社会对钓鱼岛主权的认同。著名物理学家杨振宁等有影响力的华人代表,多次向外国政府阐明历史真相,强调钓鱼岛自古以来就是中国不可分割的领土。他们通过理性沟通与外交途径,向国际社会传达中国在钓鱼岛问题上的坚定立场,希望各国能够客观看待这一历史事实,尊重中国的主权与领土完整。这些努力体现了海外华人对祖国领土完整的坚定支持,也展现了中国人在国际事务中的理性与担当。

参与谈判的华人代表数量虽然不多,但他们以"说服小组"的形式集体行动,作为中国的代言人参与协商。

会议进行时,徐逸手持诏书抵达会场。

早在1959年,这份诏书就已经通过美国纽约州金斯县的公证人维·凯·尼维完成了公证手续。

"说服小组"当时不仅邀请了徐逸参与讨论,还组织了多场辩论活动。这些辩论旨在通过多方观点的交锋,深入探讨相关议题。小组采用多元化的交流方式,不仅限于个别特邀嘉宾的参与,而是广泛开展不同立场之间的对话与辩论。这种多角度的讨论模式,为议题的全面探讨提供了更广阔的平台。通过这种方式,小组能够更有效地收集各方意见,促进思想的碰撞与交流,从而达到更深入的讨论效果。

此次听证会具有重大而深远的影响。它标志着在特定历史背景下,针对关键议题展开的公开质询与讨论,其重要性不仅体现在程序正义的维护上,更在于为相关决策提供了坚实的依据。听证会的召开充分体现了对公众知情权的尊重,同时也展示了决策过程的透明度与规范性。通过多方观点的交锋与论证,此次听证会为解决复杂问题开辟了新的思路,为后续行动奠定了重要基础。这种公开、公正的议事方式,无疑将成为推动相关领域发展的重要里程碑。

这些证据和文件会被正式收录在美国的官方档案里,这实际上是通过另一种途径让美国政府间接认可中国对钓鱼岛的主权主张。

经过多方协调和努力,钓鱼岛的主权最终依然归属于中国,这是不容置疑的事实。尽管过程中出现了一些争议和波折,但通过各种外交手段和国际法律途径,我们成功维护了国家领土的完整。钓鱼岛作为中国固有领土的地位得到了进一步巩固,任何试图改变这一现状的行为都是无效的。中国政府在处理这一问题上展现了坚定的立场和智慧,确保了国家利益不受侵犯。

然而,这份曾在钓鱼岛争端中发挥关键作用的诏书,后来却遭到多方对其真实性的怀疑。

【诏书疑似伪造,真实性存疑】

1972年,专注于钓鱼岛研究的学者吴天颖前往南开大学,向他的导师郑教授请教。

郑教授仔细研究了诏书的复制件,发现它在纸张质地、尺寸大小以及官方印鉴等方面,与他之前接触过的原件存在显著差异。

吴天颖仔细查看诏书后,又找到了一些与清史稿记载有出入的地方。

关于盛宣怀是否担任过“太常寺正卿”一职,现有史料均无明确记载。查阅《清史稿》中的盛宣怀传记、官方职务记录《爵秩全览·太常寺衙门》,以及盛宣怀本人撰写的《为补太常寺少卿谢恩折》,均未发现有关其出任该职务的任何记录。这一情况表明,盛宣怀可能并未担任过太常寺正卿的职位。

关于盛宣怀与太常寺的关联,唯一一份正式的历史记载出现在光绪二十二年。这份记录距离相关诏书发布已有三年之久。值得注意的是,尽管有此记载,但盛宣怀实际上并未正式就任该职位。

1974年,香港城市大学的雷竞璇教授通过一系列实地调查和访谈,收集到了盛家另一位后裔的陈述。

盛毓度听说徐逸手上有份诏书,忍不住笑出声来,直言他了解的内容和徐逸的完全不一样。

当时,盛宣怀进宫为慈禧看病,有太监忽悠他说,太后打算赏他一块地,只要他给太监一些钱疏通关系。

盛宣怀心里虽然怀疑,但考虑到这些人是慈禧太后身边的亲信,不便直接驳了面子,于是先拿出部分银两作为预付款,表示等见到正式诏书后再支付余款。

很快,一名太监将一道圣旨交给了盛宣怀,这正是徐逸现在持有的那份文件。

盛宣怀看到这份诏书,立刻察觉有诈,因此拒绝支付剩余的款项。

倘若盛毓度的说法属实,这份诏书的可信度将大幅降低。

然而,即便如此,这依然揭示了一个不争的事实:

当时的宦官们心里都清楚,钓鱼岛一直归清朝政府所有。正因为大家都知道这一点,他们才能利用这个事实,制造假圣旨。这一行为表明,钓鱼岛的归属在当时的宫廷内部已是公认的常识。

盛家的采药人长期在钓鱼岛进行药材采集,随后将这些药材加工成丸剂。

简单来说,在甲午战争爆发前的九个月里,清政府一直牢牢掌握着对钓鱼岛的统治权。那时候,钓鱼岛完全在中国的管辖之下,没有其他国家提出过异议。清政府对其行使着无可争议的主权,这一点在国际上也是公认的。直到战争爆发,这一局面才被打破。

无论是盛毓度的观点,还是徐逸的论述,都共同表明了一个事实:

钓鱼岛自古以来就是中国领土不可分割的一部分,这一事实毋庸置疑,且永远不会改变。无论从历史、法理还是国际法的角度来看,中国对钓鱼岛的主权都具有充分和坚实的依据。任何企图否认或挑战中国对钓鱼岛主权的言论和行动都是徒劳的,注定失败。中国政府和人民有坚定的意志、充分的信心和足够的能力维护国家主权和领土完整。我们坚信,在中华民族伟大复兴的征程中,钓鱼岛将永远在中国的版图上,任何力量都无法动摇这一铁的事实。

1972年,徐逸返回台湾,并将那份真伪难辨的诏书捐赠给了台湾的“内政局”。

徐逸后来选择在台湾生活,并在此度过了余生。她活到了很大年纪,最终在2003年因病在台湾去世。

徐逸本人没有孩子,不过她的兄弟姐妹们都有了自己的家庭和下一代。

盛毓常,徐逸的堂兄,育有一子名为盛承懋。近年来,盛承懋积极传播其家族的爱国情怀。

2022年,年过八旬的盛承懋依然活跃在各个讲座场合,向听众分享民国时期的工业发展历程。

盛氏家族的后代们,在各个历史时期,都以各自独特的方式表达对祖国的深厚情感。无论是战争年代的英勇奋战,还是和平时期的默默奉献,他们始终将国家利益置于首位。从祖辈的抗战壮举到子孙的科技报国,每一代人都在用自己的实际行动诠释着爱国情怀。这种跨越时空的赤子之心,体现了家族传承与民族大义的完美融合,展现了中华儿女代代相传的家国情怀。

【结语:】

徐逸女士携带诏书出使,表面看似荒诞不经,实则背后有历史渊源。

尽管徐逸的哥哥后来质疑她那份诏书的真实性,但她的爱国情怀是毋庸置疑的。

这一行动的核心目的是为了证明"钓鱼岛属于中国"这一主张。它体现了海外华人群策群力、团结一致捍卫国家主权的坚定立场,是维护国家领土完整的一个典型事例。通过这一集体行动,海外华人展示了他们对祖国领土完整的坚定支持,成为保护国家利益的重要象征。这一事件充分反映了全球华人在维护国家主权问题上的高度共识和共同决心。