1898年那会儿,资产阶级里的一帮人搞了个大动作,叫戊戌变法,这事儿可真是把国内国外都给震得不轻。

这场旨在“改革振兴”的行动,仅仅持续了103天,就像初生的幼苗,不幸地早早枯萎了。

康有为和梁启超,因为推动变法,没办法只能跑到国外躲起来。而光绪皇帝呢,也被慈禧太后给悄悄关了起来。

戊戌年间,六位挺身而出的改革者遭到了无情的杀害,他们后来被人们铭记为“戊戌六杰”,谭嗣同便是其中之一。

谭嗣同临刑前,吼出了那句震撼人心的话:“我手握大刀向天大笑,生死无畏,豪情壮志可比两座昆仑山。”这话听起来,真是让人心里头的那股子热血直往上涌。

谭嗣同原本有机会逃跑,保住一命,但他并没有这么选。更让人没想到的是,他妻子因为没给他生下孩子,心里既悲伤又愤怒。可他却觉得,这样反而更好。

这位硬汉为啥能这么不怕死?他以前到底有啥了不起的豪情壮志呢?这事儿得从头开始讲。

【文武兼备的晚清才子】

1865年,第二次鸦片战争的风波好不容易平息了些,太平天国的事儿也才算告一段落。那时候的清政府,真的是一天不如一天,老百姓的日子苦得没法说。就在这么个乱世里,谭嗣同来到了这个世界。

谭嗣同他老爹是湖北的大官谭继洵,那时候手握大权。谭嗣同生在官宦世家,受周围环境影响大,打小就显露出非凡的才华。

他5岁那年,就已经能写出端端正正的诗句了,成了全家人的心头宝,大家都盼着他以后能有出息。要是谭嗣同听老爸的话,走老爸走过的路,说不定也能混个一官半职的。但实际情况是,他偏偏选了条不一样的路走。

那时候,西方的科学技术和文化知识已经进到了咱们国家,所以谭嗣同特别反感老一套的封建观念和八股文章。他对通过科举考试选拔人才的做法,更是看不起,觉得那根本没啥用。

谭嗣同平日里最爱啃的是明末清初的大哲学家王夫之,也就是船山先生的《船山遗书》。他心里面,特别佩服龚自珍、魏源这些思想开放、追求进步的人。

那时候,他特别走运,拜了内阁中书欧阳中鹄为师。欧阳中鹄虽然只是个举人,但在那会儿,可是个赫赫有名的大学问家。

欧阳中鹄是个思想很开放的人,他不仅赞成改变现状,还特别崇拜华盛顿。他教过不少有才华的年轻人,并且喜欢向学生们传授新潮的想法和理论。

欧阳中鹄的做法,全都撞到了谭嗣同的心坎上。因此,谭嗣同对自己的老师特别敬重和钦佩。受到欧阳中鹄的熏陶,谭嗣同心里头对民族和民主的想法越来越坚定,扎下了深深的根。

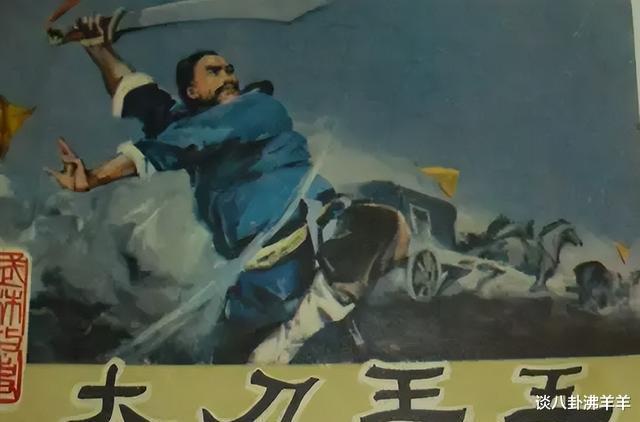

谭嗣同不光对那些学识渊博的大学问家很尊敬,对那些在江湖上主持正义、劫富济贫的英雄好汉也是满心钦佩。因此,他和白正谊成了朋友,白正谊在外头有个响亮的名号,叫“大刀王五”。

王五擅长耍大刀,武艺高强,并且为人仗义,在京城镖局圈子里名气很大。谭嗣同呢,他志向远大,文章也写得顶呱呱,所以这俩人一见面就特别投缘,互相欣赏得很。

在王五师傅的指导下,谭嗣同刻苦钻研骑马射箭、舞剑和拳法。因为对清朝腐败无能的深深不满,加上他内心强烈的救国愿望,让这两个人既是师徒也像朋友一样亲近。

光绪三年的时候,谭嗣同正式成了涂启先的学生,他开始翻阅各种经典书籍,对中国的一些理论、科学知识,还有算学这些学科,进行了更全面、更深入的钻研。

没过多久,谭嗣同就到了兰州,在他老爹的官署里头,他扎扎实实地钻研起了儒家和佛家的学问。随着日子一天天过去,谭嗣同也越长越大,他既懂咱中国的老传统,也接触过西方的新文化,这让他的见识越来越广。

他积累了丰富的知识,给构建自己的哲学观念打下了坚实的根基。不过对于爸妈而言,眼见着孩子一天天成人,却跟那时的官府合不来,心里难免有点忧虑。

没多久,爸妈就开始忙着给他找媳妇,想着这样能让他收心,安心待在家里。就这样,谭嗣同和那位官宦人家的姑娘李闰,两人成了夫妻。

【儿子早夭,谭嗣同醉心事业】

尽管婚姻是由长辈安排的,但夫妻俩因为年纪差不多,兴趣也一致,所以生活得很融洽。李闰特别看重老公的才能,对他提出的看法总是全力支持。

谭嗣同那会儿,工作和家庭都挺美满的,身为官宦人家的子弟,他条件挺好,以前走遍了大江南北。

那段时间,他结识了很多有名望的人士,同时也亲眼目睹了普通老百姓过着缺衣少食的苦日子。这些经历让他的眼界变得更宽,心里也更加坚定了要改造社会现状的念头。

谭嗣同常年在外奔波,直到和李闰结婚后第六年,他们才有了个儿子,夫妻俩给这孩子起了个名儿,叫传铎。一家子正满心欢喜地盼着以后的好日子呢,可没想到,传铎这孩子才1岁大,就遭了病灾。

那时候的医疗手段真是挺落后的,谭嗣同两口子只能无奈地看着自己的孩子被病痛折磨,最后还是走了。

李闰心里那叫一个难受啊!因为儿子没了,她没多久也跟着病倒了。折腾了大半年,她才慢慢从没了儿子的痛苦中走出来。

不过,李闰因为受到了很大的伤害,没法再怀孩子了,这让她觉得挺对不起谭嗣同的。

李闰好几次尝试着跟谭嗣同说,想给他纳个小妾。虽说没有哪个女人乐意和别人分享自己的老公,但李闰心里想着谭家得有个后,所以还是提出了这个建议。可没想到,谭嗣同直接就给回绝了。

谭嗣同受过新式思想的洗礼,特别反感纳妾这种老规矩,尤其是他觉得自己有了李闰这么好的媳妇,已经是很满足了。

在他看来,李闰不光是像以前那样的老婆了,她更像是自己一起打拼的好搭档。

这时候,谭嗣同心里头没自己的孩子这事儿,已经不算啥了。他更发愁的是,国家那些大事儿可咋整。

1895年,就是光绪二十一年那会儿,“甲午海战”咱们打了败仗,接着就签了那个《马关条约》。这事儿一出,全国的老百姓那叫一个气,从没这么恼火过。

得明白,清政府赔款这事儿,不光是政府和官员的责任,他们实际上是把国家的亏损,一股脑儿地推给了老百姓。官府剥削百姓的手段变得更狠了,各式各样的重税杂费,让那些本就过得艰难的百姓,更是雪上加霜,难以支撑。

谭嗣同想到国家的命运悬于一线,心里难过至极,眼泪不由自主地流了下来。他挥笔写下这样的诗句:“四亿同胞皆垂泪,茫茫天下哪是家园。”

谭嗣同这会儿头脑特别清楚,他心里明白,老掉牙的封建制度压根儿救不了中国。所以,谭嗣同就一股脑儿扎进了创办新学校的活儿里。

他费了好大劲,在家乡南台书院搞了些新花样,开了些讲地理、讲本地往事这些能传播新观念的课。

那时候,谭嗣同也跑到上海、北京这些思想开放人士多的地方,加入了强学会这个组织。在那儿,他碰到了梁启超等人。因为他们都有着为国家出力的共同目标,所以这些维新派的人很快就成了志同道合的朋友。

每当大伙儿聊起怎么救国存亡的话题,谭嗣同的话总是说得铿锵有力,让人听了热血沸腾,他说的那些话和想法,真的是让人打心底里佩服。

谭嗣同满脑子都是怎么救国,可他老爹却给他谋了个江苏候补知府的差事。因为这职位得等有人退了才能补上,所以他手头有一整年的空闲时间。

那时候,谭嗣同动手写了维新派的首部哲学大作《仁学》。这本书真是厉害,把古代现代、中国外国的思想都串了起来,儒家、佛家、道家的东西它里头都有,对那时候的资产阶级民主人士影响可深了。

谭嗣同一直琢磨着怎么改变当下的社会,这股子劲儿也深深打动了他的妻子李闰。谭嗣同之前搞了个中国妇女会,李闰二话不说,就当上了理事。

李闰大胆地领头,带着一群女士走上街头,倡导起了放弃缠足的习惯。这对夫妻为了国家的改革,一块儿到处宣传呼吁,真是让人深受触动。

现在这时候,国家的形势还是急速恶化,德国先动手占了胶州湾,沙俄也不甘落后,抢占了旅顺和大连……咱们国家被那些大国瓜分得不成样子了。

维新派实在是等不下去了,康有为干脆跑到北京去找光绪皇帝,亲手交上了他们维新变法的一套方案。那方案里说了,清政府得向西方看齐,在经济、教育、军事这些方面都得动动手术,好把国家眼下的难关给迈过去。

1898年6月份的第11天,光绪皇帝在经历了许多磨难后,终于下了狠心,公布了一个叫《定国是诏》的文件。他还另外发了个命令,叫谭嗣同和黄遵宪赶紧来京城,给他们安排了新的官职。

到了北京后,谭嗣同被光绪皇帝点名,让他在军机处章京任职,负责走动办事。在那儿,他和几位支持变法的人一起帮皇帝出谋划策,忙活着新政的各种事情。

【被捕入狱,坚守志向】

不过,想让变法成功,光靠发几道诏书可远远不够。这过程中,肯定会碰到不少人的奶酪。他们绝不会眼睁睁看着年轻的皇上和那些“激进分子”胡来一气。

特别是这事儿传到以慈禧和荣禄为代表的那些老顽固耳朵里,慈禧太后因为有人动了她的利益,气得火冒三丈。她琢磨着要把新政策给撤销了,顺道儿还得把光绪皇帝给关起来。

当维新派得知这消息后,他们马上聚在一起想办法,打算既要保住光绪皇帝,又要把变法进行下去。商量来商量去,大家觉得,那个态度还不太清楚的袁世凯,或许是个能指望的人。

谭嗣同主动站出来,想跟袁世凯聊聊,盼着他能站到维新派这边来,把荣禄给解决掉,顺便把光绪皇帝给救出来。

袁世凯满口答应得爽快。但出乎所有人意料的是,他那看似诚恳的外表下,其实藏着副假惺惺的模样。紧接着,他就转身去找荣禄,把康有为、谭嗣同他们的整个计划一五一十地说了出来。

结果,就在9月21号那天,慈禧太后动手搞了个宫廷大变动,把光绪皇帝给关了起来,还马上下令去抓康有为、梁启超他们这些搞维新的人,包括谭嗣同也一样。

从6月11号算起,到9月21号结束,“戊戌变法”只搞了103天就泡汤了。这期间,光绪帝在维新派帮衬下推出的100多条新法令,全都被推翻了。

京城里到处都透着吓人的感觉,梁启超和谭嗣同他们心里都明镜似的,知道自己接下来得碰上啥大事儿。梁启超试着劝谭嗣同跟他一块儿走,可谭嗣同愣是没答应。

他很严肃地对梁启超说,历史上每次改革都会伴随着牺牲,因此,他已经下定决心,要用自己的生命来给大伙儿提个醒。

所以,打从9月21号慈禧太后下了命令要抓维新派的人开始,谭嗣同一直到9月24号被抓那会儿,都安安分分地待在浏阳会馆里,没挪过窝。

那段时间里,“王五大侠”也找过谭嗣同,跟他说想给他当保镖,一起逃跑,保证他的安全,不过也被谭嗣同给回绝了。

谭嗣同意识到自己剩下的时间不多了,于是把一直带在身边的“凤矩”宝剑送给了大刀王五,就当是最后一次告别了。

【告别发妻,勇敢赴死】

李闰一听到消息,立马通过关系找到了一个狱卒,进了牢房见老公。一想到这个男人马上就要被砍头,李闰心里痛得跟被刀刺了一样。

不过,她心里清楚谭嗣同的脾性和性格,既然他铁了心要去送死,自己也拦不住。李闰眼泪哗哗地看着老公,跟他说自己还没给他生下一儿半女,可他们俩却马上就要分开了。

谭嗣同表现得异常镇定,他跟李闰说,眼下国家前途茫茫,就算孩子出世,也只会成为又一个受苦的人。与其让他来到这世上遭罪,还不如不让他来。

说到这儿,有人可能会好奇,谭嗣同他老爹那可是湖广总督的大官儿,咋就不伸手救救自己儿子呢?

说起来,谭嗣同一脚踏上变法这条路,谭父心里头就清楚,这事儿多半没啥好果子吃。他太了解慈禧太后那股子势力有多吓人了,也晓得这潭水深不见底,可不是好惹的。

谭嗣同那时候被抓了,要是他硬要去搭救,不光救不出来,反而还会把全家都搭进去。因此,虽说失去儿子是他这辈子心里头永远过不去的坎儿,可他也只能打落牙齿和血吞,啥都往自个儿肚里憋。

1898年9月28日,一大早,菜市口那边就已经挤满了人,天都还没完全亮呢。谭嗣同神色镇定,大步走到了菜市口的正中间,接着在判他罪的文书上按了手印。

他迅速抓起笔,嗖嗖几笔就写了四句话,接着朝人群大声喊:“心里想杀贼,但没办法挽回,死得值当,爽啊!”说完,他就很镇定地往刑场走去。

当刽子手的刀一闪而过,谭嗣同和其他五位英雄好汉,满心遗憾地献出了生命,表现得十分勇敢。那一刻,“戊戌六君子”的英勇牺牲,被历史永远铭记了下来。

谭嗣同离去后,李闰夫人心里只剩下无尽的哀伤和绵绵不绝的想念。她常常对着谭嗣同的画像,晚上独自躺在床上,翻来覆去难以入眠。

谭父在儿子离开后,心里头太过难过,结果就这么抛下一切走了。

李闰六十岁那年驾鹤西去。听说,她走的时候脸上很平静,嘴角还挂着点微笑,可能她觉得能在另一个世界和日日夜夜想念的老公继续相伴,心里头觉得挺美满的吧。

对于大多数人来说,可能想不到除了活着和死去,还有啥事情能更关键。但谭嗣同不这么想,他觉得国家的兴衰,每个人都有份儿。所以嘛,要是能让老百姓日子过得更好,国家变得更强大,自己搭上条命,又算得了啥呢?

这样的人,不管在哪个年代,都会让后人长久铭记在心,深深地敬仰。