农村户口迁到城里,老家的房子还能重建吗?宅基地会被收回吗?

这个问题,是无数进城打拼的人现在心中最担心的问题。

有人以为,户口一旦变成非农,老家的土地便与自己再无瓜葛,也有人坚信,祖辈留下的宅院永远属于自己。但真相究竟是什么?

一、法律划定的红线宅基地的本质,是村集体对成员的一种“福利保障”。

它的所有权归集体,村民仅享有使用权。这种权利与户籍深度绑定,只有本村集体经济组织成员(即农业户口)才有资格申请。

核心矛盾点在于:宅基地的“按需分配”原则与户籍身份的严格限制。

即便你曾是村里人,一旦户口迁出,便自动脱离集体成员身份。此时,无论你在城市生活多久,法律上已无权再申请新的宅基地。

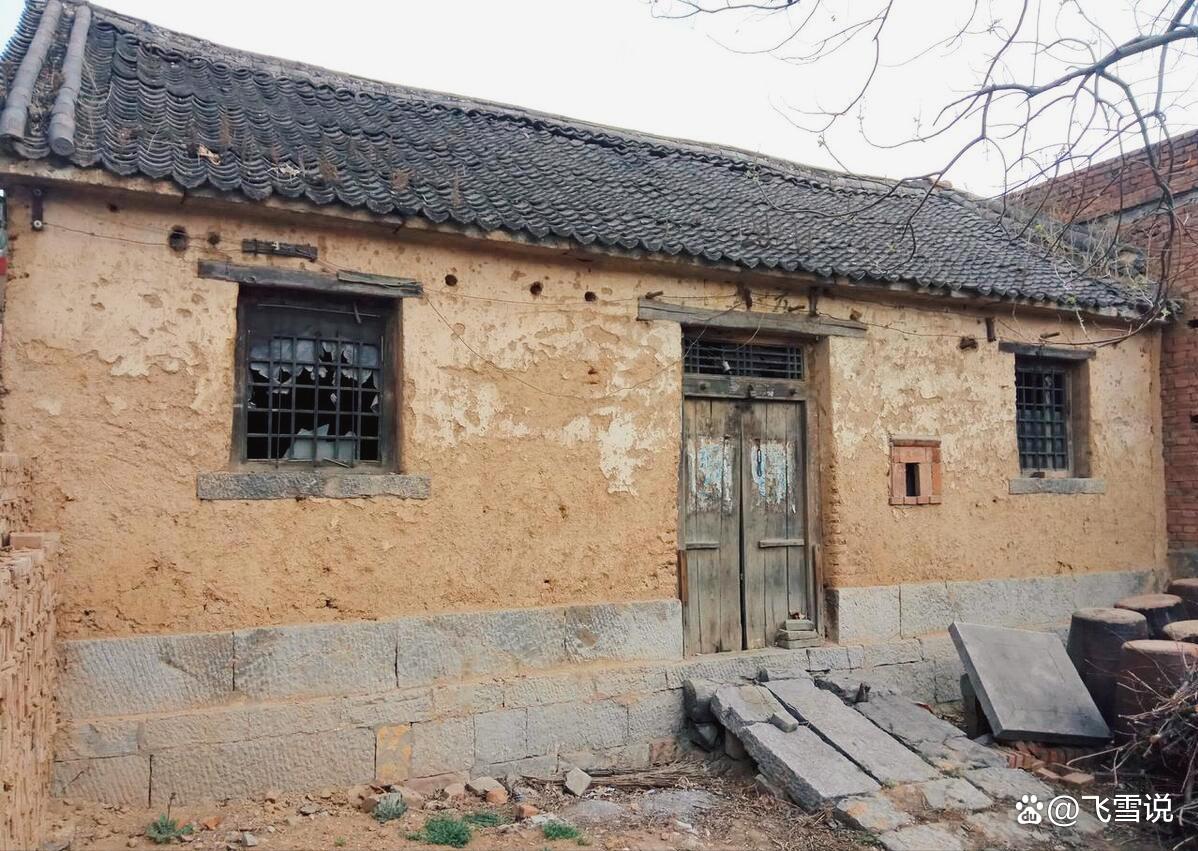

更残酷的是,即使原有宅基地上的房屋倒塌,非农户口也无法申请重建,只能进行必要修缮。这种“地随房走”的规则,让许多人对老宅的未来充满焦虑。

二、那些例外情情况法律并非完全不留余地。在特定条件下,非农户口仍能与宅基地产生有效绑定:

1. 继承房屋后的使用权

非农户口可依法继承农村父母留下的房屋,并因此暂时获得宅基地使用权。但需注意:房屋不得翻建,只能修缮;若房屋自然损毁,宅基地将被集体收回。

2. 历史遗留的确权机会

若早年通过合法途径取得宅基地(如购买村内房屋),且房屋产权未发生变更,经村集体公示无异议后,可办理土地登记。

证书上会标注“非本集体成员”,这种确权更多是对现状的追认,而非赋予新权利。

3. 政策特批的特殊群体

离退休人员、华侨等特殊群体,经县级政府批准回原籍定居且无住房的,可能获得宅基地申请资格。这类情形门槛极高,需逐级审批。

三、重建老宅的问题能不能把老房子推倒重盖?这是目前网上人们最多的提问。

答案很明确:不能。法律允许非农户口继承房屋,但严格禁止翻建。即便房屋已成危房,也只能进行不改变主体结构的修缮。

背后的逻辑在于:宅基地使用权的存续依赖于房屋的物理存在。一旦房屋消失,非农户口与土地的最后纽带即被切断。这种设计既防止土地资源流失,也倒逼进城群体彻底完成身份转换。

四、未来十年的变局:户籍改革下的宅基地曙光?近年来,河南、山东等地试点取消农业与非农户口区分,统一登记为“居民户口”。这是否意味着宅基地政策将松动?

短期内,改革更多是身份称谓的变化,未触及土地制度内核。但从长远看,城乡融合趋势下,“集体成员资格”的认定标准可能从“户籍”转向“实际居住与贡献”。例如:

允许返乡人员与村民合作改建闲置农房,探索宅基地使用权跨集体流转试点。

这些信号提示:未来非农户口或能通过市场化途径,以租赁、合作等方式有限参与宅基地利用,但所有权仍牢牢掌握在集体手中。

五、给进城农民的三条保底建议

1. 守护老屋就是守护根基

定期维护继承的房屋,避免因倒塌失去宅基地使用权。修缮时务必向村委报备,确保手续合法。

2. 活用地随房走规则

通过房屋赠与、出售给本村成员,间接实现宅基地价值转化。需注意:交易对象必须是村集体成员,否则合同无效。

3. 紧盯地方政策动态

关注户籍改革试点地区的新规。例如山东允许特殊群体回原籍申请宅基地,这类政策往往带有地域性突破。