伟大领袖毛主席

“多少事,从来急,天地转,光阴迫,一万年太久,只争朝夕。”——毛泽东

1976年的中国,是极度悲痛的中国,三位对建立新中国有着极其重要意义的伟人相继逝世:周总理、朱老总、毛主席,而毛主席的离开更是动荡了整个世界。

1976年9月9号晚上7点,毛主席的病情骤然加剧,血压开始下降,医生们想尽了各种措施想要延续他的生命,但是效果全无,伟人的生命进入倒计时,已是回天无力。

接到毛主席病危的消息后,中央政治局成员连夜赶来,大家排着队,依次走到他的病榻前,同他作最后诀别。当毛主席的精神稍好,神志稍微清醒时,便吃力地用自己的眼神大家示意,见到叶剑英时,毛主席停留的时间要更长一些,好像要说什么,但终究还是没有说出来。

凌晨十分,一代伟人毛主席的心脏停止了跳动,最终与世长辞,举国上下一片哀痛。

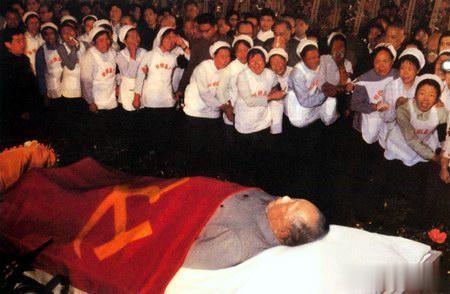

毛主席与世长辞

由于毛主席没有留下遗书,也没有交代遗言,如何安排主席的后事,遗体如何处理,如何发丧以及吊唁等问题,成了中央政治局需要面对的问题。

而最需要解决的便是毛主席的遗体处理问题,可两种不同的看法,谁也无法说服谁。一种意见认为,早在1956年,正是毛主席所倡导,并且带头签字的中央文件,遗体以火化为好。生前主席也提起过,平生最喜欢吃鱼,希望死后可以把骨灰洒到长江里,让鱼群可以得到些许安慰,这叫做物质不灭规律。

而另一种意见则认为,毛主席在人民群众心目中享有崇高威望,我们也应当学习外国的做法,永久保留遗体,让更多人都能瞻仰遗容,学习他的精神,这样才是真正的不朽。

最后,大家经过慎重考虑,决定先把遗体先进行防腐处理,征求各方面的意见之后,再决定是采取火化还是遗体保存。9月11日时,遗体保护科研领导小组得到的通知便是毛主席的遗体需要长期保护,供世人瞻仰。

毛主席

作为“红墙”里的摄影师的杜修贤,在这样重要的时刻自然是随时候命的。1926年,杜修贤在陕西米脂县的一个贫寒人家出生,饱尝人间艰辛苦楚的他十二岁便开始做长工,半夜就起床,干完活,便又是伸手不见五指的黑夜。

当他得知带领劳苦大众翻身的共产党在革命圣地——延安建立根据地时,便整天想着要跟着共产党闹革命,在黄土高坡上徒步了40里的他,到了绥德县,在县里的毛泽东青年干部学校当上了勤务兵,不久又到了心心念念的延安。

参加革命后的杜修贤没有像其他战士拿起枪炮,他的“武器”是相机,1944年杜修贤在延安八路军总政治部电影团学习摄影,得到吴印咸先生的真传,同时也开启了漫长而艰苦的摄影生涯。

建国后,杜修贤从部队转业到新华社北京分社工作,后又调往中南海,成了周总理的专职摄影记者,跟着总理出访了十多个国家和地区。

1970年,被周总理重新召回后,便开始同时负责毛主席和周总理晚年摄影的工作,直到两位伟人逝世。

右为“红墙”摄影师杜修贤

1976年9月10日晚上11点多钟,时刻待命的杜修贤已经两天两夜没合眼了,困了乏了,就一支接一支地吸烟,强撑着。

突然一个声音让杜修贤精神了许多,“老杜,你带上相机跟我走。”杜修贤循声望去,汪东兴正朝自己走来。

汪东兴是1916年出生在江西弋阳县的贫苦农民,接受进步思想后,参加中国工农红军,并在红十军中成长,经历了“反围剿”和长征,并在解放战争中顺利渡过黄河做出了重要贡献。

汪东兴长期负责毛主席的警卫工作,是毛主席最信任的人之一。建国后,汪东兴便出任警卫处处长等职务,并被授予了少将军衔,主要任务还是承担中南海及毛主席的安保工作。

1975年2月开始,汪东兴便出任中共中央军委委员、常委,此后,他也成为协助党中央采取断然措施,一举粉碎“四人帮”反革命集团的关键之人。

毛主席和汪东兴

杜修贤带上一个借来的照相机和胶卷,跟在汪东兴身后,坐上了汪东兴的随车,跟在汪东兴的车后面,来到了毛主席在中南海里的另一处与游泳池相邻的住宅。

下车后,杜修贤被安排在一间不大的房间里,大约等了40分钟后,一声开门声吸引了他的目光,华国锋、陈锡联、汪东兴以及王洪文、张春桥、江青、姚文元、毛远新等人从里面的一个房间里走出来,众人像是刚吃完饭。

这时,时间已经来到1976年9月11日凌晨了。姚文元走过来对杜修贤说:“老杜,我们打电话到处找你,还以为找不着你呢!你来得太好了,今天要你完成一个重要任务。”

他随即向身边工作人员交待:“你先带老杜去,我们一会就来。”杜修贤跟在这名工作人员后面,穿过走廊向北走。在一间北面房的门口,工作人员停了下来,对杜修贤说:“就这,你自己进去吧,我就不陪你进去了。”

杜修贤应了一声,便一个人往房间里走去,一进门,眼前的情景让杜修贤惊呆了。伟大领袖毛主席正安详地躺在一张宽大的床上,周围一片宁静。

杜修贤想,找自己来,估计是为毛泽东拍摄最后的遗容。于是他,轻轻地调好焦距,小心翼翼地,生怕“吵醒”了毛主席,辛劳一生的主席太累了。

他把镜头对着毛泽东的遗体照了一张半身的,又照了一张全身的。正照着,他听见身后传来开门的声音,并听见姚文元在门口关照警卫员,要他们把门关好,不准其他人进来。

杜修贤放下了照下了主席遗容的照相机,等待指示。这时,房间里已陆续进来了几个人,正是华国锋、江青、张春桥等人。

随后,8人排成一排,脸上很悲伤的神情,一个跟着一个围绕毛泽东的床缓缓行走了一圈。后来,他们排成一行,低头站立在毛泽东的遗体前。杜修贤这才明白过来,原来姚文元所说的“重要任务”并不是给主席拍遗容,而是给他们8人拍照。

华国锋、江青、张春桥等人告别毛主席

此事结束后,杜修贤又在1976年9月17日下午,接到了中央警卫局的电话,让他到人民大会堂的福建厅待命。

而此时,为期七天的毛主席吊唁活动已经结束。为了以备不时之需,杜修贤把身边的年轻摄影记者也一并带上了。

当他们到了福建厅时,华国锋、王洪文、汪东兴等人已经在里面等着了,眼见杜修贤进来了,王洪文便对他说:“毛主席的遗体要运走,我们准备在无氧罩子里拍些照片,作为资料,以后用来对照毛泽东遗体变化。”

因为保护毛主席的遗体需要无氧环境,所以让杜修贤为主席遗体照像难度很大,需要戴上氧气面罩,背上氧气瓶才能进去。

工作人员原本让杜修贤先戴上面罩练习一下,却被杜修贤拒绝了,他见过了太多的大风大浪,况且是为伟大领袖照像,于是说道:“别人行我也行,就不试了。”

杜修贤简单地了解了氧气装备的使用方法后,便跟着一名护士一起进入了毛主席遗体所在的房间,当听见第一道门在身后关闭时,杜修贤身旁的那个女护士随即倒下,紧张得晕过去了。

杜修贤也紧张起来,可他想到,自己为毛主席拍了不知道多少照,早已耳熟面详,有什么紧张的呢?不过是担心没有空气的房间罢了。

当推开第二道门时,杜修贤终于“再次”见到了毛主席。毛主席像先前一样,依然安详地躺在那里,比先前睡得更沉了。当他意识到这可能是最后一次给毛主席拍照时,眼泪夺眶而出,因为戴有氧气罩,很快眼前一片模糊,雾气和泪水交织在一起。

在这样的情况下,杜修贤不能再像往常一般慢慢地调焦距,而只能凭感觉将镜头对准毛主席的遗容,快速地从不同角度多次按动了快门,另一只手不停地拍打着氧气瓶。

当杜修贤完成拍照任务走出第一道门时,华国锋上前握住他的手说:“老杜,谢谢你。”

多年以后,当有人向杜修贤问起“红墙”之内让他最刻骨铭心的时候时?他总会将记录毛主席生命最后时刻放在首位。

毛主席和周总理最后一次握手

2014年6月11日,身患肺癌的杜修贤走完了人生历程,他虽然离开了,可他用相机留下的很多珍贵历史时刻,如尼克松访华时与周总理的历史握手、毛主席和周总理的最后一张合影等却都永久长存。

历史的记录除了过往的口口相传、以笔记之以外,照片和录像逐渐成了铭记历史的主要载体,无数的摄影记者为了留住历史付出了艰辛的劳动,甚至生命。感谢你们的付出,有了你们,历史才更加鲜活!

文/轩羲十三

伟人永垂不朽

他有一部纪实题材的著作叫红墙里的瞬间

这才去真正的伟人