1918年8月3日,程开甲出生在江苏吴江。1950年,他在英国完成学业后,毫不犹豫地回到当时正处于重建阶段的中国。1963年,他进入被称为“死亡之海”的罗布泊,在大漠戈壁中默默工作了20多年,为我国核武器研究和核试验事业倾注了全部心血。

2018年11月17日,程开甲院士在北京去世,享年101岁。他曾表示:"很多人问我如何看待自己的价值和人生追求,我告诉他们,我的目标就是全力满足祖国的需求。'人生的意义在于付出'是我坚守的信念,正是这种信念支撑着我将全部心血投入到科研工作中。"

【01 名副其实的“核司令”】

1964年9月,在一片荒凉的戈壁滩上,一座高达102米的铁塔巍然矗立,原子弹被安置在塔顶。到了10月16日,正是从这座铁塔上,一朵巨大的蘑菇云冲天而起,标志着中国首颗原子弹成功爆炸。在指挥所内,经验丰富的张爱萍将军激动地拿起电话,向周恩来总理报告:“总理,子紧张起来,几乎可以听到针落地的声音,所有人的目光都投向了技术专家程开甲。程开甲紧锁眉头,依据压力测量仪的数据进行分析,随后他坚定地挥手确认:“是的,这是核爆炸,毫无疑问!”

几个钟头后,防化部队赶到爆炸中心,眼前的一幕让他们目瞪口呆:那座用无缝钢管焊接而成、重达80吨、高达102米的巨型铁塔,在原子弹的威力下竟然变成了一堆细长的"面条"。这一场景充分证实了程开甲之前的判断完全准确。

我国首枚原子弹在罗布泊成功引爆的那一刻,自动控制系统立即启动上千台设备,精准无误地完成了所有测试任务。要知道,法国首次核试验时连一个数据都没测到,美英苏三国也只获取了部分数据,而我国却完整地收集到了所有测试数据。作为技术总指挥,程开甲在这项重大工程中作出了不可磨灭的贡献,他的功绩令人钦佩。

从1962年核武器试验研究所开始筹建,到1984年程开甲离开核试验基地,这22年间,他一直负责我国核试验技术的整体规划和决策。他主持的30多次各类核试验,基本上都实现了周总理要求的“稳妥可靠、万无一失”。程开甲是我国指挥核试验次数最多的科学家,同时也是我国核试验技术的开创者和引领者。

【02 小黑板上算出大方案】

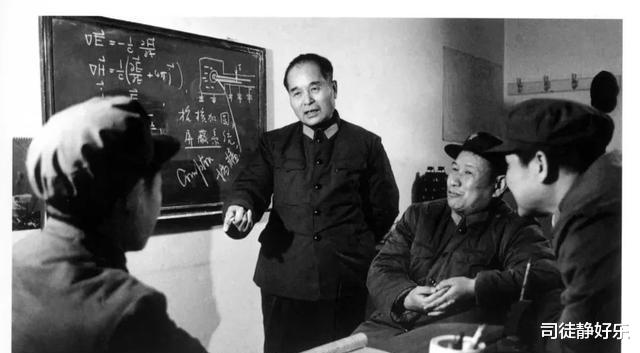

程开甲有个特别的做法:喜欢用小黑板来研究复杂问题。他家里有张茶几大小的黑板,办公室也摆了一块。之后换了新房子,他特意腾出一面墙,专门安了块黑板。

程开甲是业内顶尖的专家,用电脑也很熟练,可他特别喜欢用小黑板。每当要琢磨问题、设计方案或者做计算时,他总爱在小黑板上写写画画。时间长了,这块小黑板还真帮他激发了不少好点子。

第一颗原子弹该怎么引爆?起初的计划是用飞机投放。但程开甲经过仔细研究,推翻了空中爆炸的想法。他分析道:第一次试验就采用飞机投弹,一方面会给测量和瞄准带来很大麻烦,很难准确记录原子弹的各种数据;另一方面,投弹飞机的安全也难以保障。经过反复计算,程开甲在黑板上演算后,最终提出了一个更稳妥的方案:在百米高的塔架上进行原子弹爆炸试验。

【03一项没有完成的任务】

有一次,程开甲去北京,专门汇报了关于氢弹空投试验的安全情况。

周总理关切地询问道:“飞机的安全性可靠吗?”

空军的一位副司令指着程开甲,简单地说:“他清楚。”

周总理把视线移到了程开甲身上。

程开甲毫不犹豫地保证道:“安全性完全可以放心。”

周总理详细询问,程开甲对答如流,只是口音太浓。话刚说完,总理突然问道:“程开甲同志,你今年多大了?”程开甲愣了一下,一时没反应过来。总理笑着转移话题:“程开甲同志,你得学普通话啊,你那‘吴语’别人听不明白!”

2010年,92岁的程开甲走路还是那么快,说话时吴江口音依旧很重。提到自己的口音,他有些不好意思地说:"总理安排的研究工作我都做完了,可学普通话这件事,我一直没能做好。"

【04 最好的爱情】

程开甲能取得今天的成就,离不开妻子高耀珊的默默付出。当年程开甲在南京大学教物理时,高耀珊就在校办工厂干活。后来程开甲去了新疆罗布泊搞核武器研究,高耀珊就专心在家操持家务,把程老照顾得妥妥帖帖。她穿着打补丁的旧军装,拿着铁锹,跟着其他军属一起开荒种地,种萝卜、土豆、白菜,还养猪、捡牛粪,样样农活都干。她总是穿着朴素的衣服,手上满是老茧,有时候技术人员来找程开甲请教问题,还误以为这位热情和蔼的高耀珊是程家请来的保姆呢。

随着年龄增长,高耀珊得了脑梗,时而清醒时而迷糊,手脚发麻没力气,行动也不利索,基本不怎么出门了。每到过节,程开甲都会陪着老伴去看天安门和长安街的彩灯,只为让她开心。坐在车上,程开甲会温柔地帮老伴整理被风吹乱的白发,看着她被病痛折磨的面容,眼睛不禁湿润了。他们的女儿说:"我爸这辈子就爱我妈一个人,从来没嫌弃过她。他心里除了学术,就只有妈妈。"