在跨国教育合作中,上海交通大学与美国密歇根大学的“2+2”模式曾是一个经典案例。但最近,这段长达20多年的合作关系却因为一场令人费解的“拍照事件”戛然而止。这不仅让人唏嘘,也引发了对中美教育合作未来走向的深度思考。

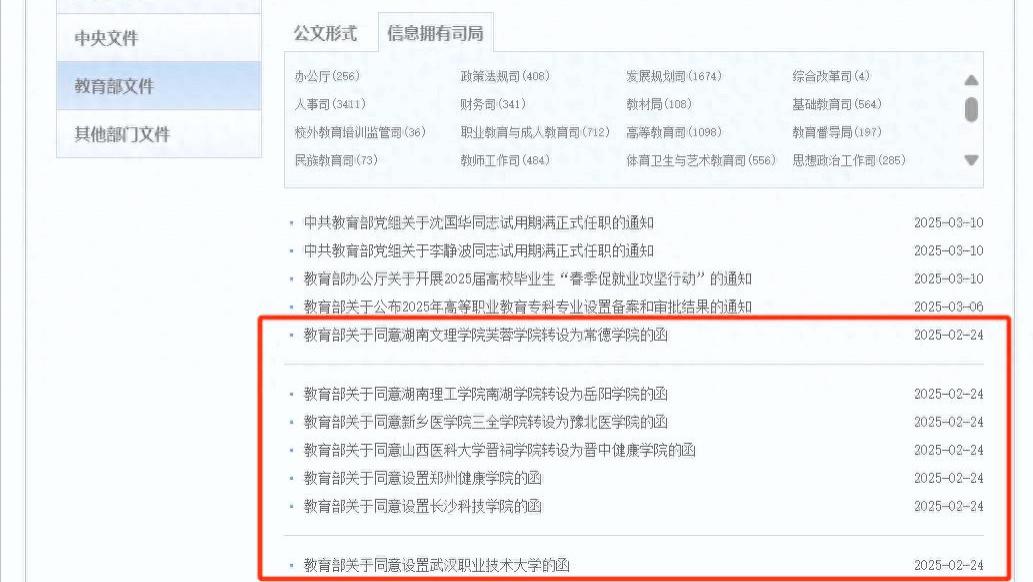

要说高校合作,就像一场婚姻,上海交大与密歇根大学可谓是模范夫妻。从学术资源共享到人才培养机制优化,这对搭档为无数学生提供了宝贵的学习机会。这段关系的终结却显得有些“狗血”。据传,五名中国留学生因拍摄了某次军事演习的照片而“犯了禁忌”。而美国方面的解释更是耐人寻味:照片事小,“国家安全”事大。于是,密歇根大学校长果断宣布合作终止。这背后究竟是无奈的误会,还是刻意的遏制?答案已经不言自明。

你以为只是拍照事件?其实,这是“人才遏制战”的前奏。美国常务副国务卿公开表态:“欢迎中国学生,但只能学文科,理科不欢迎。”这种话,听着就像饭桌上挑着菜给你夹肉的人,笑着说:“多吃点啊,反正主菜你别碰。”让中国学生扎堆文科,限制理工科的发展,背后意图再明显不过:堵住中国接触核心技术的路。

或许有人会问,美国不是一直以“自由开放”著称吗?为何突然变得如此封闭?其实,这次限制中国留学生接触STEM(科学、技术、工程和数学)领域的技术,不过是“大国竞争”在教育领域的延续。从芯片禁令到量子物理打压,美国在科技领域对中国的防备之心早已不加掩饰。这次,“拍照事件”只是一个借口,更像是美国“技术封锁”的又一根稻草。

但,这一招管用吗?显然,答案是否定的。回想几十年前,中国的航天科技起步时,有多少人以为我们“离不开西方技术”?如今,嫦娥探月、北斗导航、量子通信,中国科技不但没有因封锁而停滞,反而在自主创新的路上越走越远。美国的担忧并非空穴来风,但以“封锁”来遏制发展,未免太过一厢情愿。

更讽刺的是,美国自己对文科的态度也十分矛盾。一方面,他们鼓励中国学生来学文科;另一方面,文科在美国本土却逐渐“边缘化”。许多高校因为财政压力或就业市场的需求,纷纷削减甚至取消文科专业。某些人文学科教授的担忧不无道理:“过度强调职业回报,会让学术思想变得单一和贫乏。”这就好比一边让别人欣赏你的“文化遗产”,一边却亲手拆了自己的博物馆。

当然,中国学生是否需要去美国学文科,也是一个值得思考的问题。如果追求文化底蕴,英伦的莎士比亚、法兰西的浪漫主义、甚至俄罗斯的文学积淀,都比美国更具吸引力。毕竟,一个5000年文明的古国,真的需要去一个200年历史的国家学习人文历史吗?更别提,美国在人文社科领域,除了金融收割、舆论控制方面“颇有成就”外,似乎并没有太多能拿得出手的东西。

而这场风波最大的受害者是谁?自然是那些在读的中美合作办学学生。他们本是花着高昂学费,期待着跨国交流的经历,却因政策变化被迫卷入风波中。没有了合作办学的光环,学位证书的含金量是否会缩水?留学的意义是否会被重新定义?这些问题无疑让年轻的他们感到迷茫。教育,本该是超越国界的桥梁,但如今却成了“大国博弈”的战场。

但危机中往往也藏着机遇。面对美国的封锁,中国高校需要加速改革,提升自身的教育质量与国际竞争力。与其依赖外部合作,不如从内部培养一流的人才,打造更多具有国际影响力的学术品牌。毕竟,真正的强者从来不是依赖别人,而是靠自己站稳脚跟。

更重要的是,这次事件也提醒我们,教育的本质并非“镀金”,而是培养独立思考和解决问题的能力。无论是学文还是学理,关键在于如何将所学知识转化为推动社会发展的动力。美国“封锁”STEM技术的背后,潜藏的是对中国科技崛起的恐惧。而对中国学生而言,真正的“反击”不是去争取那些被限制的机会,而是用实际行动证明:即使没有外援,我们依然可以创造奇迹。

你怎么看?在全球化日益碰壁的今天,跨国教育合作是否还有未来?中国学生是否应该反思留学的真正意义?欢迎在评论区留下你的看法!