1938年5月,60万中国军队在日军严密的包围圈内,完成了一次惊心动魄的突围。

没有壮丽的凯旋,没有大规模的胜利宣传。

60万大军消失在敌人的视野中,留下的只有震撼世界的军事奇迹,为什么这次突围能够成功?它是如何打破常规,成为传奇?

徐州会战的背景与中日双方的战略部署

1937年7月,全面抗战爆发,日军迅速占领华北、华东大片领土。

中国的战略防线岌岌可危,徐州成为连接华北与华中战场的关键枢纽。

对于日本来说,这里是他们下一步攻占中国腹地的必经之地,而对于中国军队,徐州不仅是一个防线,更是决战的关键所在。

日本的战略意图明确:通过南北夹击,将中国的主力军团一举歼灭。

1938年1月,日军集结了30万精锐部队,企图通过包围徐州的方式,彻底切断中国的抗战动力。

那时,华北的日军已深入中国腹地,只有徐州仍然屹立不倒。

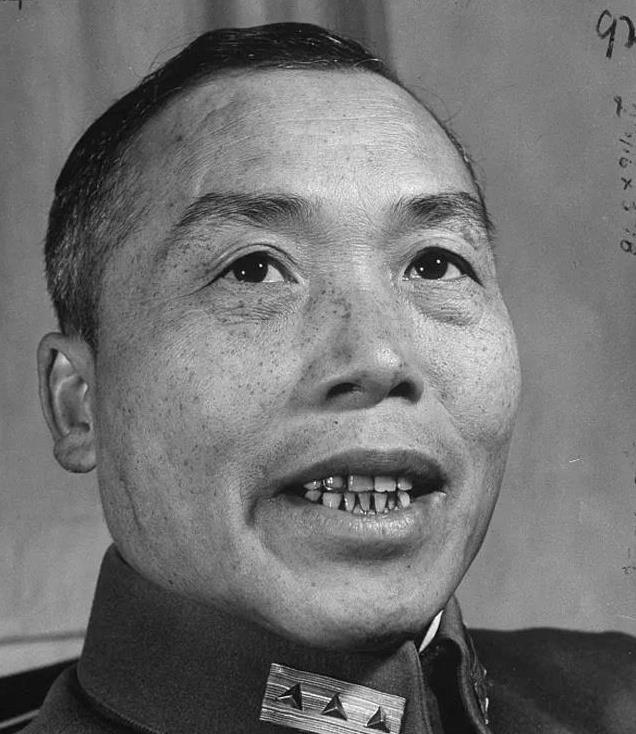

第五战区司令长官李宗仁迅速集结60万兵力,计划在徐州地区展开决战。

面对日军的强大压力,李宗仁和他的部队并未慌乱,不同于常规的防守,他选择了迎难而上,与敌人进行殊死一搏。

但是,李宗仁的决策也意味着巨大风险。

一方面,面对日军的兵力优势,中国军队不得不选择主动迎战;另一方面,徐州一旦失守,中国抗战的主动权将会急剧丧失。

李宗仁心里清楚,徐州是能打赢的战役,也可能是最后一战。

战斗的前夕,空气中弥漫着紧张的气息,随着日军的逼近,中国军队逐渐准备好应对即将到来的决战。

李宗仁知道,这场战争的结局,不仅仅取决于战术的运用,更取决于能否突破日军的包围圈。

徐州会战的激烈战斗与包围圈形成

1938年3月,日军的进攻如潮水般铺天盖地而来,面对日军的压力,中国军队发起了台儿庄战役, 在局部战斗中获得了胜利。

台儿庄的胜利挫败了日军的锐气,打破了日军此前连战连胜的局面。

然而,这样的胜利并没有改变整个战场的态势,日军依然占据着战略主动。

日军的反应是迅速的,面对中国军队的顽强抵抗,日军调整了战略,加强了兵力的部署,重新开始压缩包围圈的范围。

利用机械化部队的快速机动能力,日军逐渐切断了中国军队的退路。

就在几乎所有人都认为中国军队将在这场战役中陷入绝境时,局势却发生了戏剧性的变化。

到1938年4月,日军已经通过南北两线逐步包围了徐州地区。

中国军队陷入了前所未有的困境,60万兵力被日军的30万精锐部队层层包围。空中、地面、海上,所有的压力都集中到了这片土地上。

包围圈逐渐收紧,给中国军队的反击留下的空间越来越小。

这时,徐州的气氛充满了死亡的阴影,每一寸土地都充满了血与火的交织。

中国军队的将士们在艰难的形势下坚持不懈,他们知道,徐州一旦失守,整个抗战将面临巨大的危机。

此时,李宗仁没有选择绝望,而是迎接挑战,他清楚,如果要破局,必须想出一个全新的方式来对抗日军的包围。

而李宗仁所能依赖的,除了抗战将士们的铁血意志外,还有徐州复杂的地形和灵活机动的战术。

正是在这片复杂的战场上,中国军队才找到了突破包围的可能,这次战役,注定将成为中国历史上一个奇迹的开端。

60万大军的成功突围

1938年5月,日军的包围圈已然成型,围困的圈子越来越紧,60万中国军队被死死地困在徐州的腹地。

绝望的氛围弥漫开来,日军的进攻持续不断,他们使用了精锐的机械化部队和重型火炮,逐步将防线压缩至最小。

表面上看,中国军队已经陷入了死亡的漩涡,即使拼尽全力,也无法突破这道坚固的铁壁。

李宗仁并没有放弃,他从未认为这场战斗已经没有胜算。

作为中国军队的总指挥,李宗仁心中只有一个目标,那就是“突破包围圈”。

他和他的将士们知道,时间越拖越不利,唯一的出路就是利用夜幕掩护,迅速而机动地分散突围。

他果断决定发动一场“奇袭”,以求打破日军的包围圈。

在这场突围行动的准备中,中国军队的将领们无不清楚,一旦失败,60万大军将被彻底消灭。

所以,整个计划的每一个环节都要求精确到毫厘,除了突围的路径选择之外,每一个分队的行动和每一名士兵的任务,都被严密安排。

为了避免暴露,中国军队决定采取夜间行动,趁夜掩护,迅速向外突围。

在包围圈内生死存亡的每一刻,突围行动的风险远比想象中要大。

无论是指挥员的决策,还是战士们的执行,都充满着不确定性,每一个小小的失误,都可能导致整个计划的失败。

5月的一晚,李宗仁指挥下的部队悄然出发,在夜幕的掩护下,悄无声息地开始突围。

为了确保突围的成功,李宗仁依然做出了大胆的决定——分散突围。

60万大军并非全部向同一方向突围,而是分成多个小组,选择不同的突破口。

这种做法一方面增加了敌人的反应难度,另一方面也能在敌人薄弱的地方找出突围的破绽。

一切如行云流水般进行,没有过多的杂音和恐惧,只有紧张的步伐和毅然决然的眼神。

所有的指挥官都深知,日军的围追堵截无时无刻不在进行,而要突破这层层密布的铁网,需要更多的毅力和决心。

在徐州的战场上,地形、天气以及民众的支持,都成为了突围的重要因素。

首先是地形的优势。徐州周边的地形复杂多变,山脉、河流、森林等地形使得日军的机动能力大大受限。

中国军队充分利用这些地形进行机动,成功避开了日军的主要攻势。

突围的部队利用夜晚的掩护,悄无声息地穿越这些险峻的地形,有效减小了敌军的打击力度。

其次,民众的支持也起到了至关重要的作用。

由于中国军队与当地民众有着深厚的联系,当突围的命令下达时,许多民众积极参与到支援行动中,提供了补给、掩护甚至引导部队突围的路线。

这让中国军队的行动能够顺利进行,避免了很多不必要的阻力。

更重要的是,突围的成功离不开中国军队在行动中的灵活机动。

中国军队充分展现了他们在极端条件下的适应能力和战术创新,在严密的敌人围困下,他们选择了最隐秘的路线,悄然突破了日军的防线。

这一战术的成功展现了中国军队的高度智慧,而不仅仅依赖于力量的对抗。

60万大军成功突围的行动,不仅仅是一次简单的撤退,它挽救了中国抗战的有生力量,避免了被日军彻底歼灭的命运。

在世界军事史上,这一行动被誉为“抗日版敦刻尔克大撤退”。

不仅仅因为它具备与敦刻尔克相似的规模和难度,更因为这场突围的成功展现了中国军队的顽强意志和卓越的指挥能力。

突围意味着中国军队没有被击垮,意味着抗战没有因此而进入绝境。

这一次,中国的60万大军不仅保住了实力,也保住了希望。

在接下来的战役中,这一成功的突围行动为后续的抗战提供了宝贵的经验和力量支持。

然而,这次突围并不意味着中国军队的胜利已经到来,面对日军更为猛烈的进攻,战斗远未结束。

但是,徐州会战的突围行动无疑给了中国军队一线生机,让他们在困境中找到了力量,而这个奇迹,成为了后人永远铭记的历史篇章。

徐州会战的历史影响与评价

6月,随着中国军队顺利撤退到河南、湖北等地,徐州会战正式结束。

这一场惊心动魄的战役,虽然在战术上未能取得决定性的胜利,但中国军队的成功撤退为后续的武汉会战奠定了坚实基础。

徐州会战成为中国抗日战争中的一次转折点,标志着中国军队由绝境中的顽强反击,成功迈向了战略的主动。

徐州会战的成功不仅仅体现在60万大军成功突围,更重要的是,它展现了中国军队面对日军强大压力时的反应速度和灵活应变能力。

而这一战役,最终也被世界军事史学家视为经典案例,认为它代表了一种高度智慧与勇气的结合。