三个正值青春的女大学生,带着对未来的憧憬奔赴考场,却在深夜的高速路上遭遇致命车祸。当她们的父母在殡仪馆见到被烧至碳化的遗体时,除了锥心之痛,更被一连串的疑问笼罩 —— 为何限速 40km/h 的施工路段,车辆却狂飙至 116km/h?为何司机出发前骗母亲 “坐高铁”,实则深夜自驾?这场本可避免的悲剧,正撕开智能驾驶时代的安全隐忧。

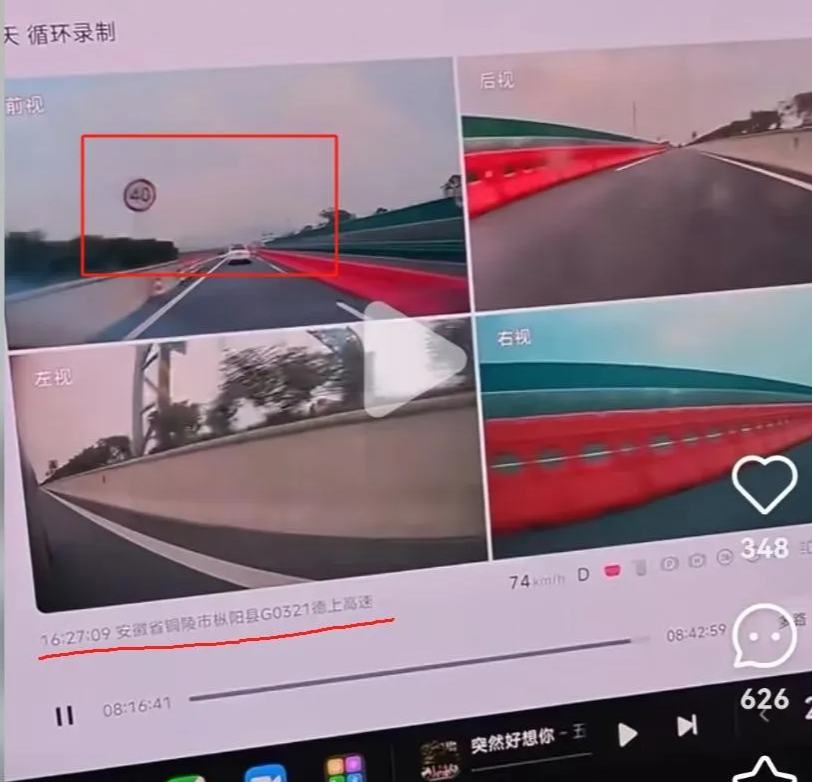

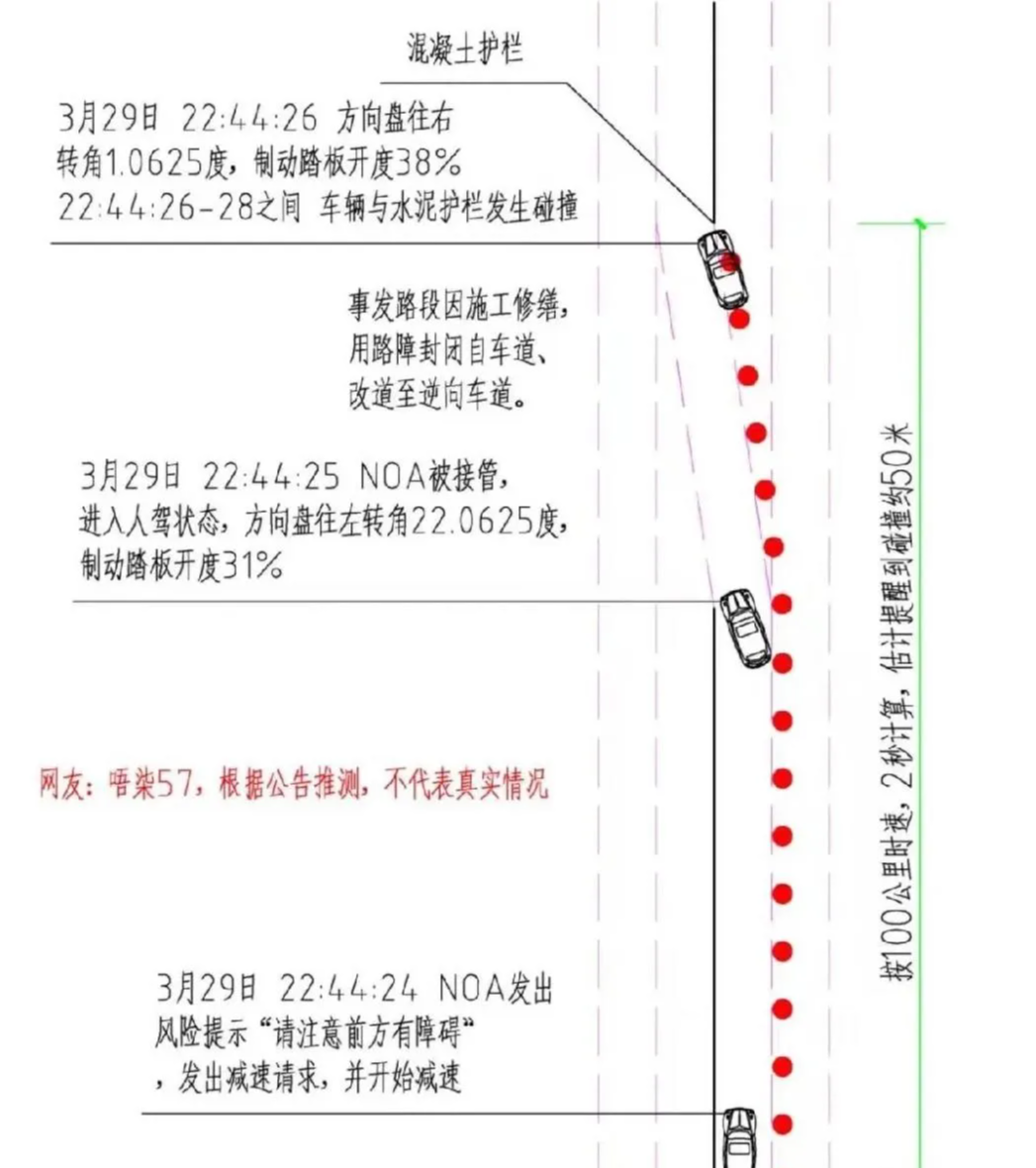

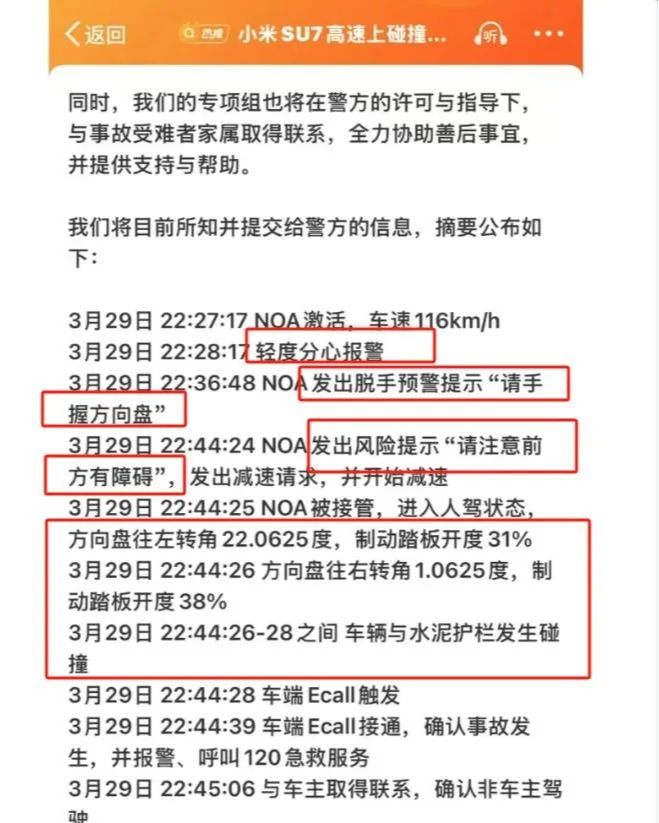

事故核心矛盾聚焦在 “疯狂车速” 与 “危险路况” 的致命叠加。据小米官方数据及现场还原,3 月 29 日晚,涉事小米 SU7 在德上高速池祁段行驶时,长期以 116km/h 时速启用 NOA 智能辅助驾驶,而该路段因施工早有明确的限速 40km/h 标识,且需借道逆向车道,路面布满反光锥桶和警示路障。

数据复盘:若按限速 40km/h 行驶,车辆从发现障碍到刹停的安全距离约 20 米;但以 116km/h 超速近 3 倍行驶,所需制动距离骤增至 150 米以上,远超夜间视线范围。这意味着,当司机发现险情时,死神已近在咫尺。

随着家属发声,事故背后的人为因素逐渐清晰。司机王某(化名)是 22 年 7 月拿证的 “新手”,车辆为男友所有,自称 “常往返武汉佛山”,但实际驾驶经验集中在城市道路。更令人揪心的是,她出发前向母亲隐瞒了自驾计划,称 “坐高铁出行”—— 这个善意的谎言,最终成为母女永别的遗憾。

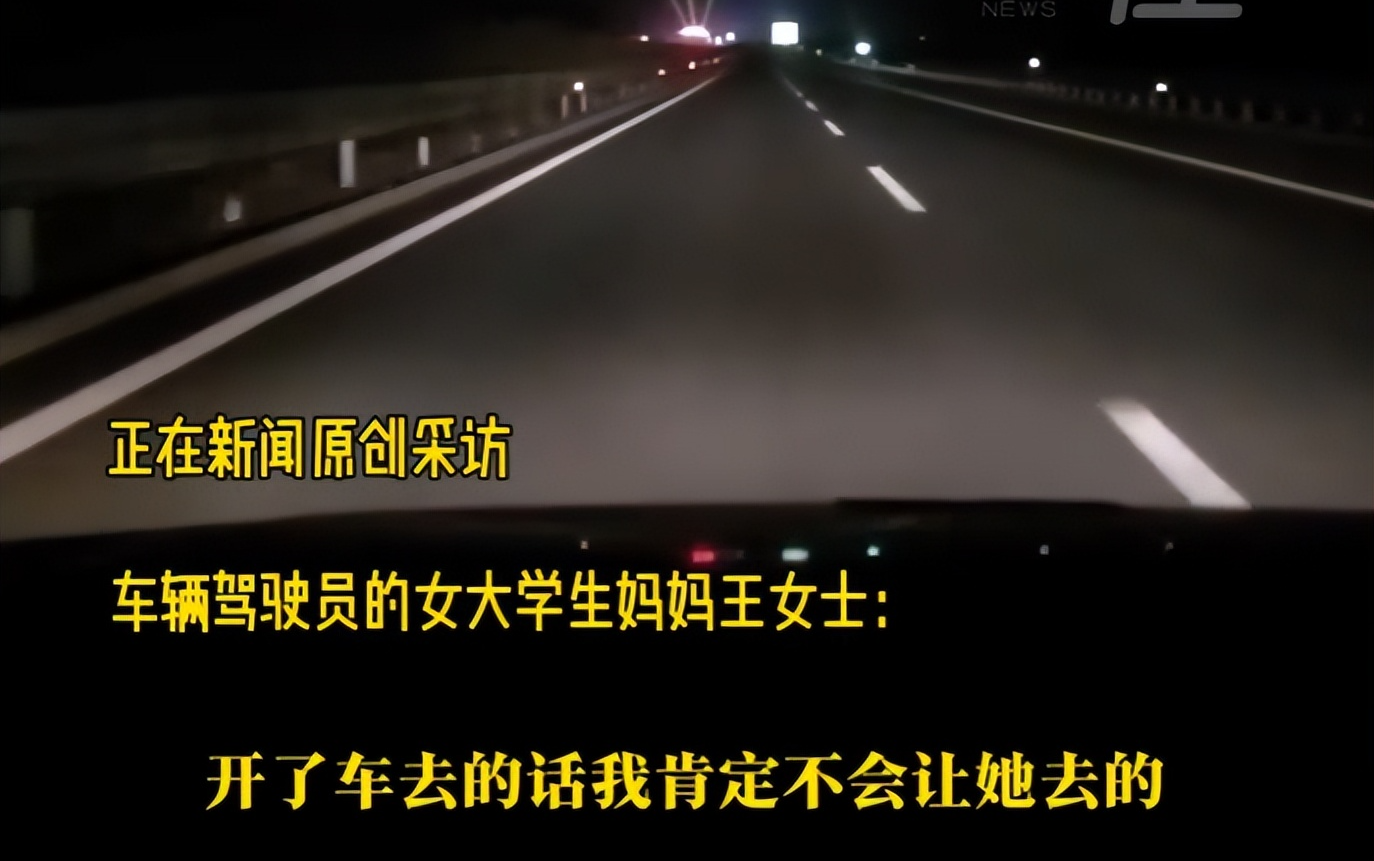

母亲王女士回忆,女儿对小米 SU7 的智能驾驶功能 “过度依赖”,平日开车几乎全程启用 NOA,甚至曾因 “双手离方向盘” 被自己训斥。而事故发生后,王女士的陈述出现矛盾:既强调女儿 “驾驶技术尚可”,又坦言 “若知她开车必阻拦”。这种撕裂感,恰反映了年轻司机对智能技术的盲目信任,与长辈对机械驾驶的本能警惕之间的冲突。

值得注意的是,涉事车辆为小米 SU7 标准版,搭载纯视觉智驾方案,无激光雷达,对施工路障等非常规障碍物的识别能力有限。官方数据显示,其 AEB 功能仅针对车辆、行人、二轮车,不响应锥桶、水马等施工设施 —— 这意味着,当系统检测到障碍物并发出提示时,实际已进入 “人类反应极限区”。

事故后续发酵中,家属与小米的博弈成为焦点。王女士抵达现场后质疑 “施工不符合规范”,但现场照片显示,路障、警示牌齐全,且施工已持续数月。更关键的争议集中在两点:

“车门是否无法打开”

?家属称目击者透露 “车门抱死”,但小米回应 “未接触事故车,无准确结论”。事实上,高速碰撞导致车身变形、电路受损,即使车门未锁,乘客也可能因冲击力昏迷而无法自救。“是否自燃”

?小米明确否认自燃,指出起火系 “撞击水泥桩导致系统受损”,这与 2024 年南京 SU7 事故因电池碰撞短路起火的原因相似,均非电池故障引发的自发性燃烧。面对家属 “2 秒内无法反应” 的质疑,小米公布的时间线显示:22 时 44 分 24 秒系统提示障碍并减速,25 秒司机接管,26 秒转向操作,28 秒碰撞 —— 从接管到碰撞仅 3 秒,且司机在极短时间内完成 “左转向 22 度→右转向 1 度” 的慌乱调整,暴露其应急能力不足。

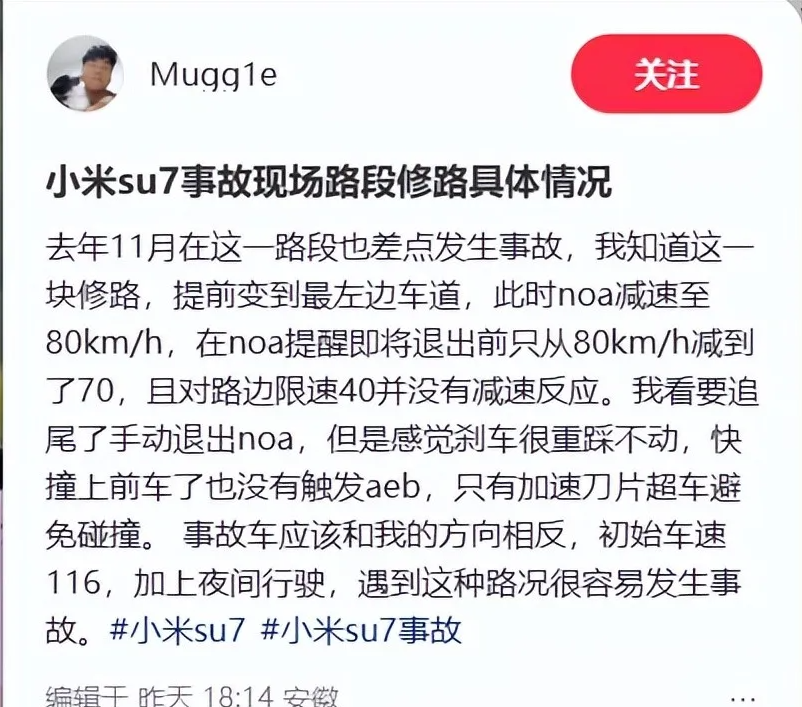

这场悲剧撕开了行业狂欢的一角:当车企将 “高阶智驾” 作为营销卖点,用户是否真的理解 “辅助驾驶” 的本质?数据显示,小米 SU7 的 NOA 功能在激活后多次报警提示 “分心”“脱手”,但司机未理睬,最终导致系统退出、人工接管失败。这并非个例 ——2023 年某新势力品牌事故中,司机同样因依赖智驾忽视路况,导致追尾起火。

行业专家指出,当前主流智驾系统仍处于 L2 + 阶段,本质是 “辅助” 而非 “替代”,对施工路段、突发障碍物等复杂场景的处理能力有限。且有车主透露小米智驾课堂内有明确表示,施工路段不可使用该功能。然而,部分用户将 “智能驾驶” 等同于 “自动驾驶”,在驾驶中分心、脱手,埋下安全隐患。正如王女士此前的叮嘱:“方向盘握在自己手里才安心”,这句朴素的警示,如今成为血的教训。

三个年轻生命的消逝,留给社会的不只是叹息,更是三声警钟:

技术边界在哪里

车企需更坦诚地告知用户智能驾驶的 “不能”,而非只宣传 “能”;责任如何划分

当司机违规超速、分心驾驶,技术该为事故承担几分责任?安全意识何时觉醒

无论技术多先进,手握方向盘的人,永远是最后一道防线。雷军在回应中承诺 “不回避”,小米股价却在事故后两日跌超 8%—— 市场用脚投票,折射出公众对 “智驾安全” 的集体焦虑。愿这场悲剧成为行业转折点:让技术回归辅助本质,让人的敬畏重回驾驶座。毕竟,所有 “速度与激情” 的前提,都该是 “活着抵达”。

互动话题:你如何看待智能驾驶时代的 “人机责任”?开车时会完全依赖辅助功能吗?评论区聊聊你的看法。