上文书讲到了苏联和美国都实现了在月球表面的软着陆,当然美国人的水平要更高一些。起码相机装在桅杆上,站得高看得远。苏联的探测器就是个会开壳的鸭蛋,位置太矮了。

美国人的勘测者1号探测器轨道稍微一点偏移,导致落点偏了14公里,不过这个精确度也还算是不错的了。勘测者1号在着陆以后,首先就是调节天线方向,和地球进行通讯。先把本机的系统参数报告回去。然后就开始传输拍摄的照片了。这个探测器前前后后拍了1万张照片传回地球。其中有一些照片可以拼在一起,形成一张包含四面八方的全景图。地面科学家们终于看到了降落地点的地貌特征。

探测器附近的大石头(50cm)

勘测者1号降落在一个名字叫幽灵的陨石坑里。这个坑有100公里那么大。这个坑里都是熔岩地貌特征,估计是亿万年前火山喷发的结果。周围有不少大石头,一个个尺寸都在1米以上。周围还有不少大大小小的坑,看来月球遭遇的小撞击也是一直没断过。

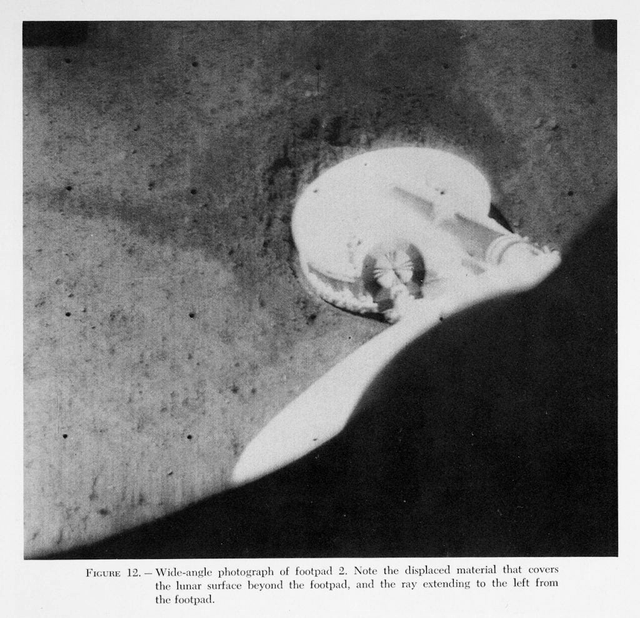

地面人员看到,探测器的腿只是沉入了月球表面2.5cm的深度。可以说月球表面很结实,可以承受得起大型航天器的重量。

你别忘了,勘测者1号可是带着3个滤镜的。地面人员把红绿蓝三个颜色的照片拼在一起,再结合拍摄的黑白照片,就合成出了月球表面的第一张彩照。

着陆腿上有一个小圆盘,上面的是校色用的图案,有点像个四瓣花,红绿蓝三色+中性灰色。利用这个色标很容易校准照片的白平衡。相机本身没有白平衡功能,而是作为地面合成的参照。

不过我后来看他们校准了颜色的照片儿,发现月球表面真的就是灰巴巴的,几乎没什么颜色,我还以为看的是黑白照片呢。其实不是,在角落里面能看到腿上那个校准色标。还真是彩色照片。

月球上的一个昼夜相当于地球上的一个月。其实我们在地球上看到的月相就是月球明暗线的变化过程嘛。勘测者1号在月球上工作了好长时间,终于等到太阳快要落山了。天空没有了阳光强烈的干扰,勘测者1号的相机采用长时间曝光的方式拍摄了天上的星星。这也算是人类第一次在外星球完成天文勘测。月亮上看星星和地球上肯定有少许的差异,这个位置差异可以用来导航定位。

勘测者1号拍摄的日冕

在1966年的6月14号,太阳终于下降到了月球地平线之下,利用这个机会,勘测者1号还拍摄了太阳的日冕层。我们看到的太阳的光主要都是光球层发出来的,光球层实在是太亮了,以至于周围的日冕层都被这层光辉所掩盖。所谓的太阳落山,其实就是光球层降到了地平线以下,但是日冕层还有好大一块在地平线之上呢。我们地球有大气的阻挡不太看得清日冕层。月球上完全没有阻挡,可以好好研究一下日冕,勘测者1号拍摄了大量的日冕照片,发送回了地球。

太阳落山了,月球的温度急剧下降。温度很快就低到了-160摄氏度。勘测者1号的太阳能电池板也发不了电了,电池保存到那点电量也不多,而且温度那么低,电池也失效了,勘测者1号进入冬眠状态。至于能不能醒过来,地面上的操控人员心里也没底,现在就只能听天由命了。

到了6月28号左右,按理说,勘测者1号所在的位置也应该是天亮了,地面测控人员等着探测器被唤醒过来,左等没信号,右等还是没信号。又等了一个多礼拜,到了7月6号,探测器居然醒过来了。看来晒太阳得晒一个礼拜才能活过来。真不容易啊。抓紧时间拍摄了600张照片,等到7月13号,太阳又落山了。这时候,勘测者1号的电池电压急剧下降,看来这个电池扛不住月球上的低温,快要完蛋了。估计下一次日出,勘测者1号很可能是活不过来了。这次任务算是到此结束了。

勘测者1号

不过呢,到了1967年的1月份,美国人居然再一次把勘测者1号叫醒了。勘测者1号再一次工作了12小时,发回了不少数据。估计这也算是发挥一下余热吧。

美国人对勘测者1号的成果还是很满意的,起码勘测者计划当头炮就打了一个开门红,这是一个好兆头。这都已经是1966年了,60年代结束是在1969年,已故的肯尼迪总统当年发下豪言壮语,要在60年代结束之前完成载人登月。现在满打满算还有3年时间。所以美国人不得不加班加点,同时上马好几个月球项目。双子座计划已经接近尾声,阿波罗计划马上就要紧锣密鼓的开展起来。着陆月球的勘测者计划现在完成了第一步。环绕月球的月球轨道计划也跟着同步展开了。

月球同步计划主要解决两个大问题,首先是进入环绕月球的轨道,苏联人的月球10号就是干这个用的。这个技术难关,美国人也得过一遍。在进入环绕月球的轨道之后,美国人要对月球表面拍摄超高分辨率的照片,为阿波罗登月寻找合适的降落点。

所以美国人启动了月球轨道计划,要发射5枚探测器,给月球做一个高分辨率的全球地图。月球轨道探测器都是NASA的兰利研究中心负责,戈达德太空中心也深度参与。毕竟这些计划都是齐头并进,必须让多家机构来分担一下。总不能什么工作都让JPL去干。薅羊毛也不能专盯着一只薅对吧。

兰利中心用来实验的飞机

NASA下属的研究中心很多。这个兰利研究中心主要工作是负责空气动力学研究,很多NASA的试验机都是兰利中心在鼓捣。

比如说测验无人驾驶空战的战斗机,还有降低音爆的超音速客机,这些都是兰利的研究成果。当然,兰利也曾经研究过太空交会对接技术,用在阿波罗登月计划之中,而且宇航员都是兰利中心负责培训的。

火星漫游者CG图

后来兰利中心还搞了火星漫游者计划,他们也制造过火星车。

戈达德太空中心隶属于哥伦比亚大学的地球研究所,专门负责科学研究。板块学说和这个研究所有密切的关系。黑洞这个词也是从这里传播出去的,尽管黑洞这个词不是在这里发明的。因为戈达德太空中心学术背景非常非常浓厚,所他们也深度参与了各种探测器的研发。那些探测器要观测那些项目,研究哪些课题,往往都是戈达德太空中心提出目标和计划。

戈达德太空中心

戈达德太空中心同时还管理着沃洛普斯试验场,这是一个小型火箭发射场,用来做测试的。

火星降落伞在艾姆斯研究中心的风洞吹风,注意右下角和人的对比

艾姆斯研究中心侧重于信息技术。什么超级计算机啦,人工智能啦,都是他们的拿手好戏。他们也鼓捣过很多的探测器,比如寻找太阳系外行星的开普勒望远镜就是他们家搞出来的。他们家还有不少的大型风洞,登陆火星用的减速伞,就是在他们的风洞里测试的。他们还有一门垂直炮,就是把大炮竖过来打,用来模拟撞击月球。

德莱顿飞行研究中心主要是负责飞行测试,登月用的那个喷气垂直起降的模拟器就保存在那里。月球着陆的最后阶段需要宇航员手动微操,靠精确控制反推系统完成前进后退、上升下降这种复杂的操作,这么麻烦的事儿,你不得在地面上练练嘛,那就得造个垂直起降模拟器嘛。(现在德莱顿飞行研究中心改名为阿姆斯特朗研究中心了。)

阿拉巴马州州长乔治·华莱士、美国国家航空航天局局长詹姆斯·韦伯和马歇尔太空飞行中心主任布劳恩

马歇尔太空航天中心是专门研发火箭的,前身就是冯·布劳恩领导的红石兵工厂团队,美国载人航天计划几乎都离不开这个机构的贡献。土星五号火箭、航天飞机,都是他们领衔研究出来的。当然各个子系统由承包商来负责。

斯坦尼斯太空中心的发动机试车台

刘易斯中心是搞液体火箭发动机实验的。斯坦尼斯太空中心就是火箭发动机的试车台。肯尼迪太空中心就是卡纳维拉尔角发射场。这发射场其实大部分属于军方,NASA是民用机构,占有的发射台比军方少多了。

还有白沙试验场,这个地方专门研究危险的东西。凡是会炸的,会撞的,会栽下来的,都在这个地方做测试。这里有超长的跑道用于航天飞机降落,是作为肯尼迪太空中心、爱德华兹空军基地之外的第三个备份降落场地。

总之,后面这几家的工作比较单纯,前面那几家比较杂。大家的任务并不是泾渭分明,协作也能很多。好,我们大致介绍了NASA下属的研究部门,未来我们少不得还要提到这几家。下面还是说回正题。

月球轨道器略微像个葫芦

月球轨道器是个很短的锥体,高度只有1.65米,底座宽度1.5米,底座上可以展开4片太阳能电池板。斜侧面深出两根长杆子,一头是通信用的大锅,另一端是全向天线。发动机就在锥体的顶端,这种探测器用的是马夸特公司的440牛顿发动机。这个发动机和后来阿波罗飞船上用的姿态调整发动机是一样的。发动机周围有4个小喷嘴,用来精确调整姿态。

月球轨道器1号是1966年8月10号发射的。发射很顺利,进入到地月转移轨道的时候出了点小问题,天文导航仪器找不到老人星,无法定位。老人星是全天第二亮的恒星,仅次于天狼星,是非常好的定位目标。北半球高纬度地区是看不见老人星的,我国也只有在低纬度地区再能看见,这个老人星就是传说中的南极仙翁。

月球轨道器1号上的可能是因为过热导致寻星器失灵。地面发出指令,让探测器稍微转了一下身,避开阳光直射,这个问题就解决了。探测器飞行了92个小时之后,开始开发动机减速,这样一来探测器就被月球的引力捕获,顺利进入到了环月轨道。近月点186公里,远月点1867公里。这个轨道是个长椭圆轨道,偏心率很大。

我们大致要知道一个规律,一颗天体如果是高速路过,然后被一颗大天体捕获,成为一颗卫星,轨道一般来讲,都会是这种偏心很严重的长椭圆。从这一点,我们就很容易判断哪一颗卫星上被捕获的。长椭圆轨道要想变成圆轨道,必定是需要外部帮助的,要么是大气阻力,要么就是潮汐引力。要么就是其他天体的干扰。对于月球轨道器1号来讲,可以开发动机来调整轨道。经过几次调整,到了8月21号,探测器的近地点高度就降到了40公里,几乎就是贴着月球表面飞过去。只有这样才能拍摄到清晰度最高的月面图。

相机组件

由此可见,美国人在轨道调整上的能力是非常强的。那么下一步就是对着月球拍照片了。为了获得超高的分辨率,这一次美国人采用了胶片相机。相机是柯达公司研制的,有两个镜头,一个是焦距80毫米的广角相机。80毫米算广角?对啊,这又不是家用相机,对人家探测器来讲,80mm镜头就算是广角了。那多少算长焦啊?答案是660mm,难怪了。

胶片的宽度是70mm,长度呢,长度管够,胶卷嘛,一卷是多长啊。胶片是可以平移的,需要短焦就挪到短焦那边,需要长焦再挪回来。胶片也是特殊胶片,有点像是拍立得,太空里用药水洗胶卷太麻烦了,想法子给弄成半干式冲洗。洗出来以后,用光电管扫描仪对胶片进行扫描。用电信号一点一点发送回地球,然后在地球上用磁带给录制下来。数据下传是很慢的,43分钟大概能传一张图像。

冷战以后,大家才知道,这个探测器上携带的相机系统和萨摩斯侦查卫星是一样的。只是萨摩斯侦查卫星是从太空把相机胶卷扔回地球,不是靠光电管扫描。那是一个疯狂的年代,什么稀奇古怪的想法都有人去实践一下,而且居然还有人舍得出大价钱去干。

当初的图像处理全流程极为复杂

这些图像的分辨率如何呢?这些照片经过处理,广角照片相当于8360x9800像素。长焦照片相当于8360x33288像素。这个分辨率在今天也是非常高的了。每个像素对应着月球上的1平方米大小。利用胶片作为中间介质,获得的等效数据起码有几十个GB,不用这种方式还真的没办法处理。水手4号用电子摄像管拍摄了照片,然后慢慢传回来,数据等效于615K的量,分辨率差得太远了。没办法,那年头数字化图像处理能力太孱弱了。

当然,因为胶片粘连,冲洗有问题,光电扫描曝光过度等等一系列问题,这些照片的质量还是打了折扣的。高分辨率照片的效果也不是很理想,因为影响分辨率的另外一个因素是抖动。探测器在绕着月球转圈圈,镜头要严格的对准月面上某个点,这样拍照才能清楚。如果对准有抖动或者错位,图像自然就是糊的。这个运动补偿系统出了毛病,一直对对不准,广角镜头问题不大,长焦可就受不了了。

80mm镜头拍摄的图像

地面人员也没有什么办法,只能让补偿系统关闭。在距离月球比较远的地方拍出来的照片才像那么回事。长焦只能少拍点。

长焦拍摄的地月合影

不过呢,地面控制人员也借机拍摄了地球和月亮的合影,近处光秃秃的大地反而是月球,远处那个弯月牙反而地球,可惜照片是黑白的。地球的颜色细节看不清了。

现在还有人在搞数据考古,科学家们还在试图用现代数字技术去处理当年留下来的磁带数据。看看能不能从这些数据里挖出更好的结果。现在的处理技术已经非常强了,可以轻而易举的过滤掉噪音,也可以利用人工智能来锐化图像。可惜当年没这个技术啊。

月球轨道器1号总共拍摄了42张高分辨率照片和187张广角照片,这些照片覆盖了超过500万平方公里的月球表面,完成了大约75%的预期任务。换句话说,剩下的25%照片拍糊了,没法看。探测器上的其他仪器也对月球引力进行了探测,他们也发现,月球的质量分布不均匀,也不对称。夸张一点说,月球外形微微有点像个鸭梨的形状。不过这种偏离非常小,我们肉眼是看不出来的。

月球轨道器1号拍摄覆盖范围

到最后,月球轨道器1号被地面人员操控直接撞向了月球。名义上是为未来的月球轨道器2号空出通信频率。其实是因为轨道器1号的用于调整姿态的氮气已经没多少了,干脆最后撞一下月球算了,好歹听个响嘛。人家美国人乐意。

美国人一方面在探月方面紧锣密鼓,但也不妨碍他们捎带脚高一点短平快项目。从先驱者6号开始,一直到先驱者9号,这就是当时JPL忙里偷闲搞的太阳系探测任务。先驱者计划分了好几段,看名字似乎有延续性,其实不是一码事。

6、7、8、9这四颗探测器都是一批造的,功能都差不多。就是为了探测太阳系里的太阳风、宇宙射线、太阳磁场。我们会发现,这些信息的数据量很小。比拍照片少多了。而且拍照片需要非常精确的指向能力。但是探测这些数据并不需要。所以,这种探测器就可以做的非常便宜。

先驱者6、7、8、9号

所以这个系列的探测器采用了自旋稳定,啥意思?就是说,让这个探测器转起来,这东西就会像个陀螺一样,保持一个轴向是稳定的,那就够用了。如果你要保持三轴稳定,那就必须在探测器里面安装精确的陀螺仪,安装调整姿态的喷口或者是小发动机。自旋稳定全都用不着,便宜啊。

既然如此,这个探测器也不能用太阳能电池板了。自旋稳定哦,探测器一秒钟转一圈哦。还太阳能电池板呢?抡起来不成了大风车啦。不行,只能在圆柱体的探测器表面贴一圈电池板,谁晒太阳谁发电,背阴处就不工作呗。反正这个探测器耗电量不大,大家轮流发电足够用了。

探测器上装了不少仪器,能探测各种带电粒子,能够探测磁场的分布。探测器发射以后是绕着太阳转的,所以它们都是人造行星。地面可以用无线电和探测器进行通信。而且还可以在远距离宏观上对太阳系带电粒子密度进行测量。

这事儿是怎么干的呢?其实很简单,我们都知道电离层是会对无线电通信有影响,对于不同的无线电频率,不同的电离层会有不同的反应,有的吸收,有的反射。电离层是啥啊?就是高层大气被拆成了单独的带负电的电子和带正电的原子核。行星际的那些带电粒子,其实也就是一码事,只是更加稀薄而已。这些带电粒子也会对无线电通信造成影响。

历史上,人类玩儿无线电能玩儿出好多花头。甚至可以利用无线电掩星现象来探测行星大气层。啥叫“无线电掩星”啊?就是某颗探测器飞到行星背后去了。在飞到行星背后的那一刻,无线电有可能被行星大气所折射,也可能被行星大气高层的电离层所发射,我们可以通过地面和探测器之间的无线电通讯信号的变化来检测到这些现象。新视野号也用这种招数探测过冥王星大气层。

1965年,美国人发射了先驱者6号。1966年,就在月球轨道器升空1个礼拜之后,NASA就发射了先驱者7号。先驱者6号工作了足足34年,先驱者7号和后来的8号9号探测器工作了28年,难怪JPL的人声称这是性价比最高的深空探测器呢。

月球11号的纪念邮票

先驱者7号发射以后1个礼拜,苏联发射了月球11号探测器。这颗探测器据说是成功的,但是没有拍摄的照片流传出来,可能入轨是顺利的,也的确是绕着月球转圈圈了,但是姿态控制被卡住了,相机没办法对准月球,所以白跑一趟,啥也没拍到。但是其他的数据获取不受影响。

好了,到此为止,美国和苏联都成功的进行了月球表面软着陆和进入环月轨道拍照。大家基本上达到了旗鼓相当的水平。下一轮的竞争就要开始了。我们下次再说。