《——【·前言·】——》

1958年,吕正操在毛主席面前夸下海口,说要在“二五计划”期间修建2万公里铁路。

毛主席听完笑了笑:“我看,能完成四分之一就不错了。”这句话让在场的人都愣住了,大家心里疑惑:吕正操真能做到吗?

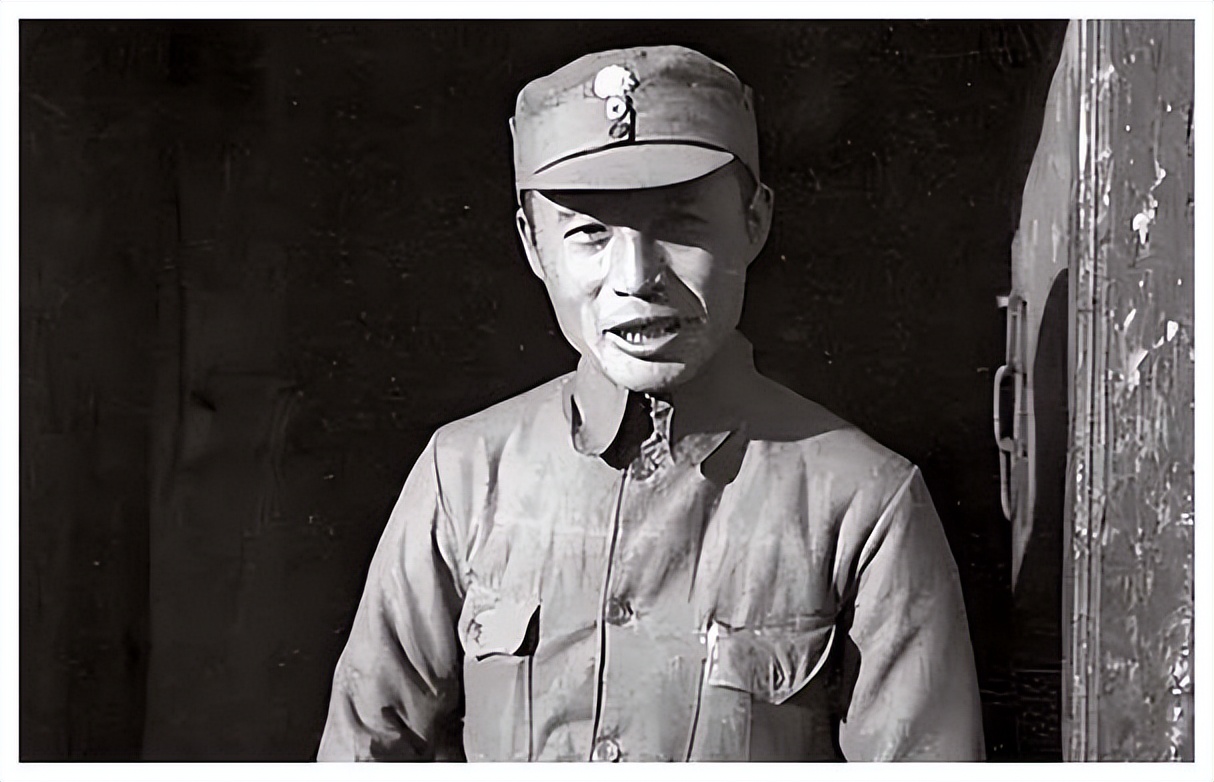

立下豪言的吕正操

吕正操,这个名字在抗日战争和解放战争时期就已声名远扬。他是个不折不扣的“硬骨头”,从战场走到和平年代,他的血性和干劲从未减弱。

1950年代,中国的铁路建设进入了一个新的阶段,国家需要大量的铁路来连接城市与农村,推动经济发展。而这个重担,落在了吕正操肩上。

1958年5月,全国铁路建设大会在北京召开。会上,吕正操面对着毛主席和一众领导,他站起身,拍着桌子说:“二五计划期间,我们要修2万公里铁路,绝不打折!”

这话一出,现场顿时一片寂静,所有人的目光都集中在他身上。毛主席笑着点点头:“好,有志气,不过能修到四分之一就不错了。”

大家听了这话,心里各有各的想法,有人觉得吕正操太激进,有人则觉得他勇气可嘉。

1958年夏天,吕正操带着铁道部的技术人员和专家们,开始了全国范围内的调研工作。他们坐着火车,马不停蹄地奔波在各地,勘察地形,制定路线。

他们从华北平原到黄土高原,再到西南山区,一路风尘仆仆。吕正操总是第一个下车,第一个拿着地图钻进荒山野岭。他对身边的人说:“修铁路,先得把地形摸清楚,不能糊里糊涂地开工。”

1958年8月,经过几个月的勘测,铁道部终于制定出了初步的铁路建设规划。吕正操看着厚厚的一叠图纸,眉头紧锁。

规划中的线路很多都要穿越高山大川,施工难度极大。有人建议:“部长,要不我们先挑容易的修?”吕正操摇摇头:“不行,难的地方更要先上,我们要给后人打个好基础。”

1958年10月,第一批施工队伍开进了西南山区,这片地区山高路陡,交通极为不便。吕正操亲自来到现场,和工人们同吃同住。

他们搭起帐篷,住在山脚下。每天一早,吕正操就和工人们一起上山勘测,挖土方,测量线路。西南的雨季漫长,工地上一片泥泞,大家的鞋子经常被泥水浸透,甚至有工人滑倒受伤。

有人劝他:“部长,要不您回去休息吧,这里太危险。”吕正操摆摆手,继续在泥泞中前行。

1959年初,铁路建设全面铺开,工地上机器轰鸣,人声鼎沸。吕正操带着施工队伍在各地奔波,每天的工作从早到晚,根本停不下来。他的脸晒得黝黑,手上全是厚厚的老茧。

晚上回到工棚,他还要和技术人员一起讨论施工方案,研究如何克服眼前的难关。那段时间,吕正操几乎没有好好睡过一个整觉,但他从不抱怨,总是精神饱满地出现在工地上。

1959年7月,华北地区的铁路工程遇到了大问题。工地上一段重要的铁路线需要穿越一片地下水丰富的区域,挖下去几米就会遇到渗水,工人们忙了一天,也没有什么进展。

吕正操赶到现场,他蹲在坑边,拿起一把泥土,仔细看了看,然后对大家说:“要想办法排水,我们得另想其他办法。”

他召集技术人员开会,一连几天,不分昼夜地讨论解决方案。8月底,他们终于找到了排水的有效方法,工程得以继续推进。

1960年初,全国范围内的铁路建设工作正如火如荼地进行,但同样也面临着巨大的困难。这一年,全国出现了严重的自然灾害,粮食紧缺,物资匮乏。

很多施工队伍的工人甚至吃不饱饭,工程进度因此受到严重影响。吕正操没有退缩,他亲自到各地了解情况,尽最大努力为工人们争取粮食和生活物资。

他对工人们说:“大家放心,我一定会想办法让你们吃饱,工程不能停。”

1960年6月,在铁道部召开的中期汇报会上,有人汇报铁路建设的进展,并坦言目前进度落后。

吕正操坐在台下,听完汇报,他站起来,对着所有人说:“我们遇到了困难,但我们不能退缩,修铁路的精神就是不怕难,不怕苦,不怕累!”他的声音洪亮有力,会场顿时响起了一片掌声。

有人事后回忆:“那一刻,我们真的被吕正操的精神感动了,觉得再难也要把铁路修下去。”

1960年年底,铁路建设继续推进,但进度仍然缓慢。吕正操几乎每天都奔波在施工一线,他的足迹遍布了东北的林区、西北的荒漠和中原的平原。

每到一处,他都会和工人们一起劳动,拿起铁锹挖土,搬运石块。他说:“领导不干活,谁愿意跟着干?”

挑战与坚持

铁路建设的困难不仅仅来自自然条件,还有人力和物资的短缺。1961年,国家经济形势依然严峻,很多地方都在勒紧裤腰带过日子。

吕正操带领着铁道部的干部们,一次次地想办法调集资源。他们去找地方政府协调粮食和物资,去找其他部门借调机械和设备。

每当物资到达工地,吕正操都会亲自检查,确保每一件物资都能用在刀刃上。

1961年春天,西南山区的铁路建设遇到了严重的资金短缺问题,很多工程不得不停工。吕正操带着几个干部,马不停蹄地赶到北京,向中央汇报情况。

他们一连几天,在各个部门之间奔走,争取资金支持。吕正操每天只睡几个小时,剩下的时间都在为铁路建设奔波。4月底,他们终于争取到了一笔资金,确保了工程继续进行。

1961年夏天,天气逐渐炎热起来,华北平原的工地上,工人们顶着烈日施工,汗水顺着脸颊不停地往下滴。

吕正操也在工地上忙碌着,他脱下外套,只穿着一件背心,和工人们一起抬轨道、搬道砟。

他的背心湿透了,脸上的汗水混着泥土,看起来特别狼狈。有人劝他休息,他摆摆手:“大家都在干,我怎么能停下?”

1961年10月,铁路建设迎来了一个小高潮,华北和中原地区的几段重要铁路线顺利铺通。工人们在工地上欢呼,吕正操站在铁轨旁,看着一列试运行的火车缓缓驶过,脸上露出了笑容。

他拍拍工人的肩膀,说:“干得好,大家辛苦了!”他的声音虽不大,但却充满了鼓励和力量。

1962年春天,铁路建设进入了关键阶段。吕正操依然奔波在各个工地之间,每天风里来雨里去。他的鞋子磨破了好几双,脚上全是水泡,但他从未停下脚步。

他常对身边的人说:“铁路修到哪里,我们就要在哪里坚持到底。”工人们看着吕正操,心里充满了敬佩和动力。

1962年8月,北方的一段铁路线因为地质问题再次遇到困难,施工进度停滞不前。吕正操赶到现场,召集技术人员开会,连夜制定方案。

他们在铁轨旁搭起临时的帐篷,一连几天,几乎没有好好休息。经过不懈努力,他们终于克服了地质难题,工程得以继续推进。

成果与反思

1963年,铁路建设逐渐进入了收尾阶段。经过多年努力,吕正操和他的团队完成了近5000公里的铁路建设,虽然未达到最初的目标,但这已经是一个巨大的成就。

在那个物资匮乏、条件艰苦的年代,能够完成这样的任务,已经超出了很多人的预期。

毛主席听到汇报后,点了点头,说:“吕正操同志不简单,能做到这些,已经很不容易了。”吕正操也清楚,铁路建设不是一蹴而就的,很多工程需要时间和积累。

他没有因此气馁,反而更加冷静地思考未来。他在一次内部会议上说:“修铁路,不是图一时之功,是为了国家的长远发展。我们这一代人,要为后人打下基础。”

1964年,吕正操继续在铁道部的岗位上工作,总结了之前的经验,提出了很多改进措施。他说:“过去,我们有很多不足,很多地方做得还不够细致,下一步,我们要把每一公里都修得更好。”

他的这些话,深深影响了后来一代又一代的铁路建设者。

1965年,全国铁路建设进入了一个新的阶段,很多新的技术和设备被引入,建设效率大大提高。吕正操看到这些变化,心里感到欣慰。

他知道,自己和同事们当初的努力没有白费,这条条铁路,连接了城市与乡村,连接了人民的希望与梦想。

1966年,吕正操卸任了铁道部的职务,但他对铁路的关注从未停止。他常常去看看那些曾经他和工人们一起修建的铁路,看到列车在铁轨上飞驰,他的心里充满了骄傲。

他说:“这是我们的路,是我们的梦想延伸的地方。”

吕正操的一生,是奋斗的一生,是与困难斗争的一生。他立下豪言,也经历了现实的挑战,但他从未退缩,从未放弃。他用行动告诉后人,什么是铁道精神,什么是不屈不挠的奋斗精神。

他没有完成2万公里的目标,却完成了更多人心中的梦想,那就是让中国的铁路延伸到每一个需要它的地方。吕正操,这个名字,注定和中国的铁路紧紧相连,成为永远的传奇。