明朝灭亡后,如何处理庞大的明朝皇族成了清朝统治者的头等难题。是斩尽杀绝以绝后患,还是采取怀柔政策?

一、初期安抚:以怀柔政策稳定局势

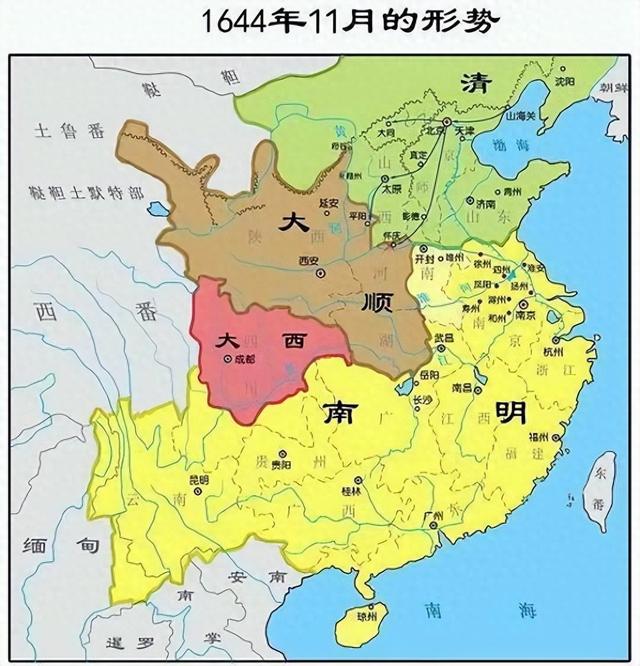

清军入关初期,为迅速稳定中原局势,多尔衮对明朝皇族采取了表面上的优待政策。归顺的朱姓宗室可保留爵位、田宅,甚至允许部分女性入宫为妃嫔,清廷还承担赡养明朝后宫宫人的义务。例如,顺治元年(1644年)的《登极诏》明确承诺:“前朝宗室投诚者,仍给禄养。”然而,这种安抚仅是权宜之计。崇祯太子朱慈烺投降后,清廷以“假太子”为由将其杀害。

二、中期镇压:血腥清洗与株连政策随着清政权逐步稳固,对明朝皇族的政策转向残酷镇压。清廷以“私匿印信”“谋逆”等罪名,对朱明宗室展开大规模屠杀。据统计,顺治三年至八年(1646—1651年),仅郡王以上的宗室便有50余人被处决,连带家属总人数超过万人。例如,弘光帝朱由崧、隆武帝朱聿键等南明政权核心人物均遭杀害,崇祯帝的皇子朱慈焕隐姓埋名75年,仍被康熙以“有谋反之心”灭门。清廷甚至对已投降的藩王也痛下杀手,如鲁王、德王等均以莫须有罪名被杀。这种“宁错杀不放过”的株连政策,迫使大量皇族改姓逃亡,如八大山人朱耷被迫出家避祸。

三、后期收编:形式优待与政治工具化至康熙后期,民间反清势力势微,清廷开始以“怀柔”手段收编剩余皇族。雍正二年(1724年),清廷寻访到自称明太祖后裔的朱之琏,封其为“一等延恩侯”,负责祭祀明陵,并将其家族编入八旗正白旗。然而,这种优待实为政治表演:延恩侯家族不得使用明朝礼制,且俸禄微薄,沦为清廷标榜“仁政”的工具。

朱煜勋

末代延恩侯朱煜勋甚至穷困到需借官服觐见溥仪,最终因盗墓嫌疑被民国政府撤职。

四、历史对比:清朝政策的特殊性与历代王朝相比,清朝对前朝皇族的处置堪称最严苛。传统“三恪二王后”礼制要求新朝礼遇前代后裔,如曹魏封汉献帝为山阳公,金朝封宋徽宗为天水郡王。而清朝的屠杀政策彻底打破这一传统,其根源在于满族作为少数民族政权的统治焦虑。这种高压手段虽消除了复辟隐患,却激化了满汉矛盾,导致反清运动持续数十年。