1900年的北京城,八国联军的铁蹄踏碎了紫禁城的金瓦。

德国士兵扛着枪炮,顺手牵羊地卷走了瓷器、字画、青铜器,甚至把古琴当柴火烧。

这些“战利品”漂洋过海,成了德国博物馆里的“东方奇观”。

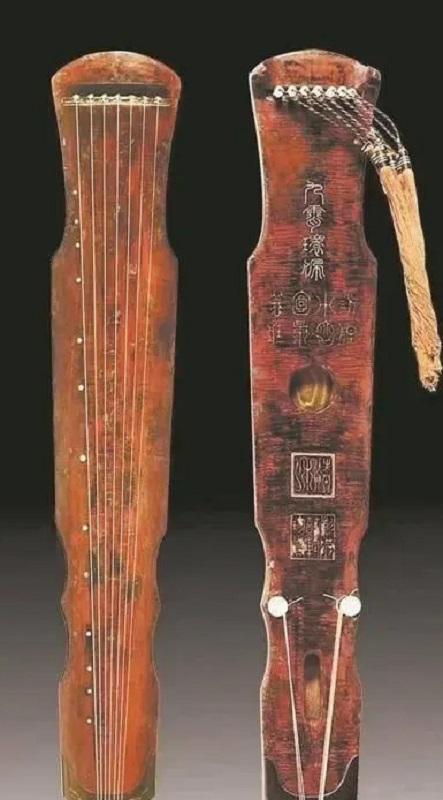

一百多年后,汉堡博物馆里一把清朝古琴躺在不匹配的琴盒里,被工作人员克内德尔发现。

琴盒原本装的是另一把琴,而那把琴早已化为灰烬。

这画面,像极了那段历史的隐喻:侵略者抢走的不只是物件,更是一个民族的文化血脉。

德国人自己都尴尬。

有家长带孩子逛博物馆,被问“这些中国宝贝哪儿来的”,只能支支吾吾:“大概是……买的吧?”

谎言终究包不住火,毕竟谁家“买”东西会连琴盒都配不上?

更讽刺的是,这些文物在德国博物馆里常年吃灰,维护费还高得离谱。

强盗的后代终于发现:赃物不仅烫手,还费钱!

01

二战后的德国,像极了痛改前非的“问题青年”。

纳粹的阴影太沉重,逼得他们必须脱胎换骨:立法禁法西斯、向犹太人谢罪、给波兰赔款……

如今轮到文物问题——这简直是历史送来的“附加题”。

毕竟,比起奥斯维辛的罪恶,八国联军的掠夺显得“年代久远”,但德国人愣是没装瞎。

先给非洲还了贝宁青铜器,又向纳米比亚道歉殖民屠杀,现在终于要把中国文物还回去了。

有人说这是“赎罪券2.0”,但仔细看,套路深得很!

当英国大英博物馆死抱着中国文物不撒手,当日本装聋作哑假装没抢过敦煌经卷,德国突然高举“文物回家”大旗,瞬间成了国际社会的三好学生。。

俄乌冲突让德国能源价格飙涨,民众怨声载道,政府急需转移矛盾。

这时候归还文物,既讨好了中国这个贸易伙伴,又让美国小弟们如坐针毡——毕竟大英博物馆的中国藏品可比德国多十倍!

既赚了名声,又保了面子,这算盘打得噼里啪啦。

但无论如何,肯还总比不还强。

就像网友说的:“管他真心假意,先把宝贝接回家!”

02

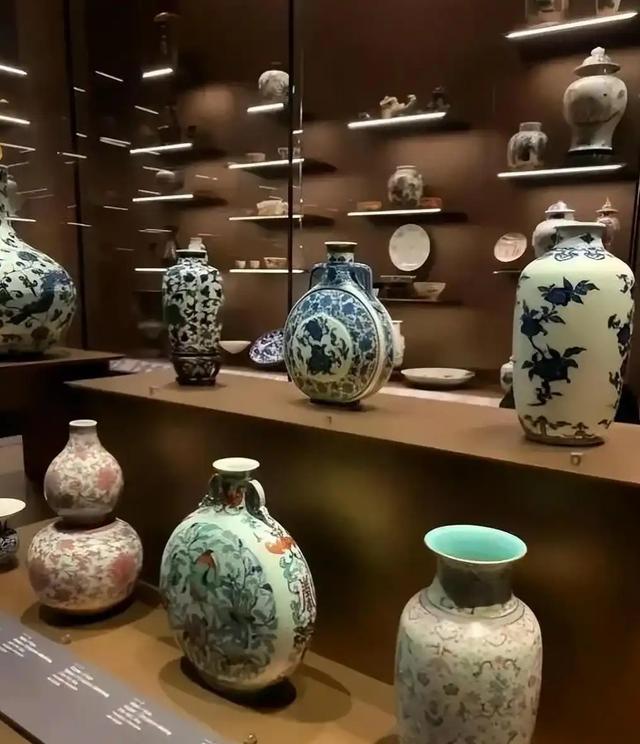

2023年5月,德国七家博物馆组团来华,和故宫专家一起清点文物。

瓷器、青铜器、字画……数百件宝贝即将结束百年流浪。

这场景,堪比文化界的“千里寻亲记”。

文物不是冷冰冰的摆设。

敦煌壁画上的飞天曾被胶水粗暴剥离,圆明园兽首曾被标价拍卖,每一道伤痕都在提醒:弱国无文化尊严。

如今德国主动归还,等于承认了那段掠夺史——这是对历史最有力的注解。

过去西方博物馆常以“保护文物”为借口拒绝归还,仿佛离开他们,青铜器就会生锈、字画就会发霉。

但故宫博物院用科技+传统的修复绝活证明:我们不仅能守护文物,还能让它们“活”起来。

德国服气了:“行,你们确实更懂自家宝贝。”

当德国开了头,压力就给到了英法日——尤其是大英博物馆,23万件中国文物至今“有去无回”。

日本媒体一边酸德国“作秀”,一边被本国网民骂:“我们抢的更多,怎么不学?”

这场归还潮,正在重写“文明”的定义:真正的文化强者,不是占有多少珍宝,而是能否直面历史的阴影。

德国这波操作,直接把英日架在火上烤。

大英博物馆的中国厅里,顾恺之《女史箴图》残卷躺在恒温箱,敦煌壁画被切成块挂在墙上。

网友戏称:“进去前得吃速效救心丸——气到心梗!”

面对德国的降维打击,英国人嘴硬:“我们这是全人类的文化遗产!”

呸!当年用军舰大炮“保护”文化遗产的劲儿哪去了?

从唐朝的遣唐使到近代的侵略军,日本对中国文化的态度堪称精分:一边偷师学艺,一边抢劫放火。

奈良正仓院藏着唐代螺钿紫檀五弦琵琶,京都天龙寺供着宋版《思溪藏》——件件写着“来源不明”。

德国民间团体都在追查文物来源,日本政府却忙着修改教科书,把“侵略”改成“进出”。

难怪日本网友自嘲:“我们才是真·强盗,德国至少敢认账。”

美国那边呢?波士顿美术馆藏着《历代帝王图》,旧金山亚洲艺术博物馆摆着商代青铜器。

美国人一脸无辜:“我们可是合法购买的!”

但问问那些“卖”文物的古董商:清末民初兵荒马乱,这“合法”有多少是趁火打劫?

03

当文物回家,我们回望的不仅是历史

德国人用文物外交玩转全球舆论,英国人抱着赃物装睡,日本人篡改教科书……

这场文化博弈的背后,藏着一条铁律:

文物在哪,话语权就在哪。

今天,我们接回的是青铜器、字画;

明天,我们要拿回的是文明的定义权。

就像那首老歌唱的:“洋装虽然穿在身,我心依然是中国心。”

文物亦然——

漂泊百年,归来仍是少年。

早晚都要让这些狗日的吐出来