王羲之千年罕见真迹,书法瑰宝现身,意外置于毛泽东案头。

更有趣的是,此珍贵书法作品非官方入藏亦非偶然获得,而是他从老友黄炎培处借得。

借款之后,却如泥牛入海,长久未见返还。

黄炎培多次委婉催促,毛泽东则以幽默回应:“你也来催债了!”保持了原意,语句通顺,逻辑清晰,且字数符合要求。

这是书法、友情、权力与文化间的微妙较量,远非简单的“借书未还”所能概括。

毛泽东热爱书法,广为人知。

他热衷于练字之余,亦喜爱收藏古代书法大家的墨宝。

王羲之的作品在他心中占据特殊位置,具有举足轻重的分量。

王羲之被誉为书圣,其《兰亭序》为千古佳作,众多帝王将相渴望目睹真迹,不惜以皇权之力搜求。

真正的王羲之书法作品已难寻,现存的多为后代临摹之作。尽管如此,这些摹本仍流传至今,供人们欣赏与研究。

黄炎培热爱书法,家中珍藏诸多宝贵作品,包括王羲之的一幅极为珍稀的真迹。

毛泽东闻讯后颇感兴趣,随即提出希望借阅以作观赏。

黄炎培鉴于与毛泽东交情深厚,未加推辞,径直将宝物送至毛泽东手中,动作干脆利落。

然而,问题在于,一旦开始借贷,便仿佛陷入了一个无法填补的深渊。

黄炎培持续等待,却迟迟未收到归还的消息。

因顾及情面,他未直接索要,仅委婉提及几句。

毛泽东平日繁忙,需处理众多国事,怎会为一幅字而专门抽空归还?

黄炎培终于按捺不住,态度愈发坚定。

毛泽东笑着回应道:“你竟也来催债了!”

此语虽似戏言,却隐含“身为主席,吾意即决”之意。

黄炎培听后哭笑不得,心中明了,这东西恐怕难以追回。

毛泽东钟爱书法,不仅出于艺术欣赏,更视其为修行途径与思想表达的方式。

他的字迹狂放洒脱,风格独特,不受常规束缚,恰如其人,性格鲜明。

他曾言,字如其人,书写不仅是笔墨技巧展现,更是内心精神的反映,体现了书写者深层的个性与情感。

他年轻时便热衷于临摹古人书法,尤其偏爱魏碑、柳体、颜体等刚健有力的风格。

后来,他自创“毛体”,融合行书流畅与草书豪放,全然不受传统章法束缚。

此风格体现其个人性格,同时是对时代的回应。

新中国成立后,毛泽东的书法逐渐升华为文化象征。

其字迹遍布政府文件、标语及诗词手稿,成为那个时代标志性的字体之一。

众多单位和个人视获毛泽东亲笔字为荣耀,有人更深入研究其书法风格,勤练“毛体”。

他仍不满足自身书法,持续观摩古人佳作,尤爱王羲之、怀素等书法大师的作品。

得珍贵字帖时,他总反复临摹,细致揣摩笔法神韵。

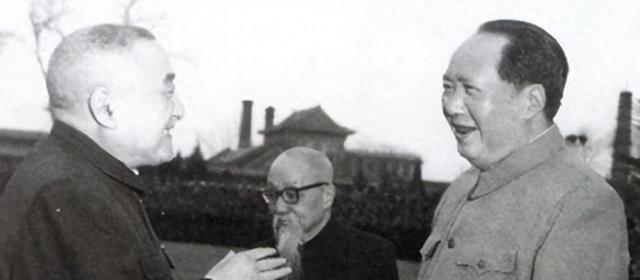

黄炎培与毛泽东的关系超越了书法交流,涵盖更广泛领域。他们之间的联系深刻且多元,不仅限于书法艺术上的相互探讨。

两人于民国时期相识,虽政治立场相异,却共同关心国家前途。

抗战胜利之际,黄炎培受邀访问延安,与毛泽东展开了著名的对话,这场对话在窑洞中进行,内容深刻,影响深远。

对话中,黄炎培忧虑中国历史“兴勃亡忽”的周期律,毛泽东自信回应,中共已寻得破解之道,即实行“民主”。

此次对话成为中国现代政治史重要事件,同时加深了两人间的友谊。

新中国成立后,黄炎培担任国家领导人,持续投身国家建设事业。

文化上,他仍保留老派文人习性,热衷于收藏书画、练字吟诗,维持着半仕半文的日常状态。

因此,毛泽东向他借王羲之真迹时,他未加思索便应允,文人间相互借阅书画,在他们圈子里本就稀松平常。

他未曾料到,该物品一旦被毛泽东掌握,便再无归还之日。

这幅字的“失踪”映射出那个时代的一种文化现象,有人认为,这不仅是字的消失,更是对当时文化环境的一种体现。

在政治主导的时代,个人收藏与私人借阅行为均难以避免被宏大的历史进程所裹挟。

毛泽东并非有意占有,因其身份特殊,该物品一旦置于其书房,便自然成为难以归还原主之物。

有人指出,此事凸显了毛泽东的另一特质:他不仅是杰出的政治家与军事家,更具备深厚的文化情感。

他酷爱书法与古典文化,行事却兼具随性,甚至略带霸道风格。

这件王羲之真迹,原为黄炎培所藏,后成为毛泽东书房中的长期借阅品,无论其间经过如何,其归属状态已发生转变。

其最终去向,后世无从知晓。

该书法、友情及历史交织的故事,在文人群体中流传,成为一则脍炙人口的趣闻。

有人感慨,文化变迁常与权力转移相伴;亦有人称,毛泽东所言“你亦逼债乎”,尽显文人风趣与政治家的强大气场。