文章:转身山水

一、想象中的“网红街”VS现实中的“时光机”去成都前,在某红书上刷攻略。关于锦里的关键词,逃不过“商业化”“人挤人”“小吃刺客”这类标签。朋友劝我:“别去锦里了,全是外地人打卡。”可作为一个倔强的旅行博主,我偏要带着“拆穿滤镜”的使命感,一头扎进了这条被贴上“过度营销”标签的古街。

结果呢?用成都话来说——“惊抓抓的!”

原以为会遇见一条流水线复刻的“古镇模板”,却意外撞进了一台“巴蜀时光机”。这里的热闹不是义乌小商品的狂欢,而是一场老成都市井文化的沉浸式剧本杀。不信?且听我慢慢摆。

二、青石板上的“川剧变脸”:从游客到戏精的奇妙转换

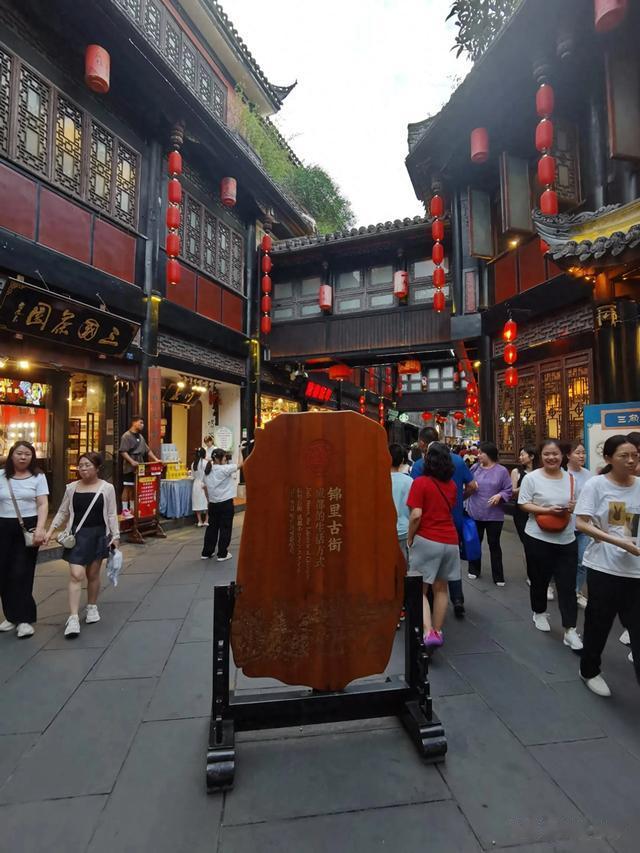

二、青石板上的“川剧变脸”:从游客到戏精的奇妙转换傍晚五点半,我踩着夕阳的尾巴溜进锦里。入口处那面写着“锦里”的朱红牌匾下,果然挤满了拍照的游客。本想速速逃离,却被一位穿汉服的小姐姐塞了张宣传单:“六点半,古戏台免费川剧变脸!”

本着“来都来了”的心态,我钻进戏台旁边的茶馆,点了杯十五块的盖碗茶。竹椅一坐,茶盖一掀,隔壁桌的大爷已经掏出瓜子开始“摆龙门阵”:“妹儿,你这个位置巴适哦,等下变脸师傅要从你头顶飞过去!”我差点一口茶喷出来——这年头看戏还要防“高空抛物”?

锣鼓声一响,戏台上红袍翻飞。本以为只是走个过场,结果那位变脸师傅一个鹞子翻身跳下台,径直冲到我面前。扇子“唰”地一抖,青面獠牙瞬间化作粉面桃腮,吓得我手一抖,茶碗里的茉莉花直接贴上了脑门。全场爆笑中,师傅还冲我眨了眨眼,用川普说了句:“妹儿,莫慌,这是川剧的沉浸式体验!”

后来才知道,锦里的戏班子深谙“观众参与学”——他们专挑一脸懵的游客互动。当你从“看客”变成“道具”,那些传承百年的绝活,突然就鲜活得不讲道理。

三、小吃摊前的“江湖恩怨”:舌尖上的三国演义网上总说锦里小吃贵,我倒觉得这里分明是“价格刺客”与“良心掌柜”的修罗场。秘诀就一句话:跟着嬢嬢们的队尾走!

转角的“三大炮”摊位前,穿花围裙的嬢嬢手持铜勺,把糯米团往案板上一甩——“砰!砰!砰!”三声炮响,裹着黄豆粉的团子滚进红糖碗里。十元一份,童叟无欺。旁边卖糖油果子的大爷不服气了,扯着嗓子喊:“妹儿!我这个才是康熙年间传下来的手艺!”结果嬢嬢冷笑一声:“你那个油锅比我孙子岁数都小!”两个加起来一百多岁的人,愣是在我面前演了出“小吃江湖争霸赛”。

最绝的是张飞牛肉铺。满脸络腮胡的“张飞”举着大刀切肉,见我举起手机,突然瞪圆眼睛吼一声:“哥哥请你吃牛肉咯!”刀光一闪,巴掌大的肉片递到眼前。本以为是套路,没想到这肉香得让我当场背叛了减肥计划——后来查证,这家还真是百年老字号的分店。

当然也有踩雷时刻。某网红竹筒奶茶店前,我花二十八块买了杯号称“能喝出熊猫味的特调”,结果味道堪比洗锅水。正想吐槽,抬头看见招牌小字:“本店卖的是拍照道具,味道随缘”。得,这波我认栽。

四、灯笼阵里的“穿越者”:当汉服遇见赛博朋克夜幕降临时,锦里突然切换了人格模式。千盏红灯笼次第亮起,青瓦木楼在暖光中浮出轮廓,整条街变成王家卫电影里的暧昧布景。穿汉服的姑娘.们提着兔子灯走过石板路,某个瞬间,我真以为会撞见提诗剑的李白。

但锦里才不屑做单纯的古风cosplay。转过巷角,一家挂着“诸葛连弩体验馆”的店铺正在营业。扫码支付二十元,就能端起改良版弩机对着电子屏射曹操——好家伙,冷兵器直接跨次元升级成体感游戏!更魔幻的是隔壁酒吧,穿着蜀绣旗袍的驻唱歌手抱着吉他,用成都话翻唱《成都》。台下坐着穿亚文化T恤的潮人和摇蒲扇的大爷,双方互不打扰,各自微醺。

五、手艺人摊前的“时空对话”:快手里的慢灵魂

五、手艺人摊前的“时空对话”:快手里的慢灵魂在锦里,最珍贵的不是灯笼下的自拍,而是藏在犄角旮旯里的“时间胶囊”。

吹糖人的老爷爷摊前永远围满路人。他捏一只猪八戒只要三十秒,却愿意花十分钟教看客怎么吹气:“对头,慢慢来,莫像吹气球那么莽!”有个小胖墩鼓着腮帮子猛吹,结果吹出个四不像,老爷爷淡定补刀:“你这个怕是三星堆新出土的文物哦。”

皮影戏摊位是个隐藏剧场。店主大姐看我好奇,直接塞给我两根操纵杆:“妹妹,来演一段三英战吕布!”我手忙脚乱让纸片人在幕布上摔成叠罗汉,大姐笑得直拍腿:“你这个吕布怕是喝了假酒!”转身却送了我个关羽皮影:“拿去,练好了下次来踢馆。”

这些手艺人让我想起《百鸟朝凤》里的焦师傅。他们不介意被游客围着拍短视频,却会在你认真请教时,突然露出老匠人的骄傲神情。或许这就是锦里的魔法——它允许商业化的外壳下,依然跳动着未被驯服的民间灵魂。

六、写给想来锦里的你:避坑指南与神仙玩法当然,锦里不是乌托邦。要想获得最佳体验,请收好这份“民间智慧”:

1. 时辰玄学

- 下午四点前:旅游团主战场,慎入!

- 傍晚五点到七点:夕阳+初灯,摄影师黄金档。

- 晚上八点后:酒吧街开启,适合文青发呆。

2. 砍价暗号

对机械复制的纪念品,大胆对半砍;对手工制品,请先夸“老师傅手艺好”。

3. 终极忠告

别试图一天吃遍三十家小吃,除非你想体验“扶墙进扶墙出”的悲壮。

七、离开时:重新定义“商业化”

七、离开时:重新定义“商业化”走出锦里时,我摸着圆滚滚的肚子,突然想通了那些争议。是的,这里有网红店,有高价纪念品,有挤到怀疑人生的旅游团。但当你看见穿校服的中学生蹲在糖画摊前写生,当发现茶馆里本地人永远比游客多,当意识到那些“商业把戏”里藏着无数民间智慧的生存之道——这条活了千年的街,早把“适者生存”玩成了行为艺术。

所以啊,下次再有人说“锦里太商业化”,我会笑着回他: “你要的商业化是流水线,而成都人的商业化,是让诸葛亮开直播、让张飞当网红、让老手艺在奶茶杯上复活。”

好啦,就到这里,欢迎来评论区互动,留下您的精彩点评![比心][送自己一朵花]