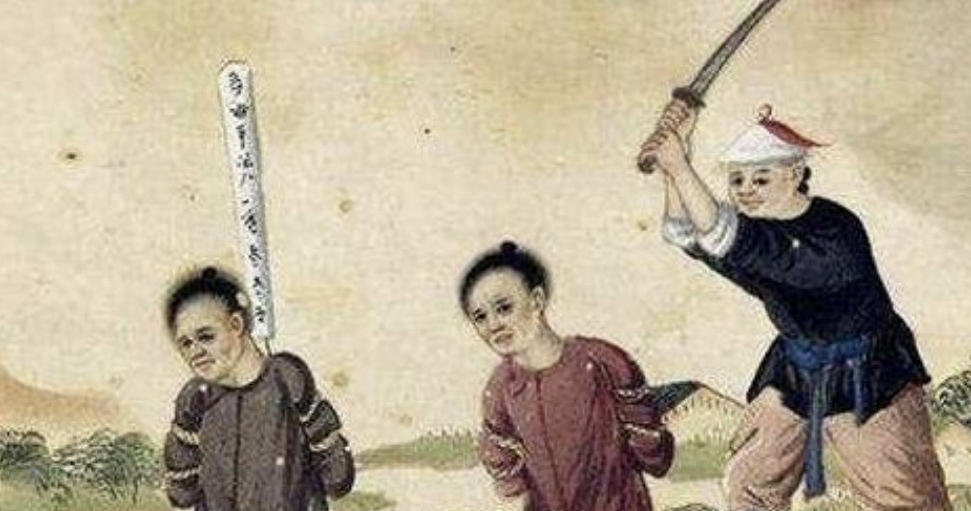

诛九族,这个惩罚听起来非常吓人,也极其恐怖,毕竟一人犯罪,全家老小,亲戚朋友全得遭殃,就连家里的狗不能放过,稍微沾亲带故的都得玩完。

因此这样的惩罚在中国古代其实并不常见,如今我们经常在影视剧看到统治者动不动就要诛九族之类的,其实完全夸大了。

当然在这个时候也有人会问,为什么犯人家中的亲人不逃走呢?毕竟古代的时候信息传递不便,你如果跑了,再想抓到你那又是十分不便的。

这个问题犯人的亲人想不到吗?统治者想不到吗?你以为犯人亲属不想逃,宁愿乖乖等死?

他们那哪里是不想逃,是压根不敢逃,也不知逃到哪里!就算给他们机会,敞开城门,这些人也不敢。那为什么呢?

01 何为诛九族首先我们来看看历史上明确记载诛九族大概就是隋炀帝使得杨玄感,因为杨玄感造反,引发了隋炀帝震怒。

最终下令诛杀杨玄感九族,前后因杨玄感而死之人上千。但即便如此,杨玄感的后人也没有彻底被诛杀干净。

而另一个较为著名的大概就是明代时期的方孝孺了,毕竟这位大哥因为不配合朱棣,乃至被诛十族,这在历史之上也是头一遭了。

因为这件事,朱棣也是被诟病了数百年。本来朱棣受人诟病其实也就一个靖难之役,叔叔欺负侄子夺取皇位这种事,古代屡见不鲜,朱棣顶多被批判几句。

但因为方孝孺这件事起,隔三差五就要被人抬出来好好琢磨一下。当然方孝孺的死,也和方孝孺个人有关,被他牵连的家人、亲戚、朋友、老师、门生才是最惨的。

只不过方孝孺诛十族这件事在明代正史之中并没有明确记载。这也是能够理解的,毕竟自朱棣之后,哪有君王揭短揭自己家的。

但《宁海县志·方孝孺传》《明史纪事本末》、黄宗羲的《方正学孝孺》等都有记载,其被诛灭十族的信息。

无论方孝孺是否被诛杀十族,有一个信息是明确的,那就是因为其对抗朱棣,而遭受连累的人很多,其次诛九族,到底诛杀的是哪些人?

其实在先秦时期并没有所谓的诛九族,那时候出现的是诛三族,但随着时间的推移,刑罚的加重,也就开始出现了令人头皮发麻的诛九族。

那么九族到底包括哪些人?在《三字经》之中曾写着高曾祖,父而身,身而子,子而孙。自子孙,至玄曾。乃九族,人之伦。

当然看完这个,大部分人都能够分辨得出,这个九族似乎和我们说的诛杀九族不同。这更像是我们长幼顺序之间排列,自高曾祖到玄曾孙,九代人的划分。

这要是诛九族,那不得去抛坟了。那么还有其他规定吗?影视剧之中经常看到指的是父族四,母族三,妻族二。

父系这边,其实就是你的直系亲属,父母,兄弟姐妹等;母系主要会牵连到自己的外祖父母,以及舅舅、姨姨等;妻族指的就是岳父岳母了。

其实在古代,所谓亲族和我们现代人的认知是有巨大差别的,例如在古代谋反重罪犯人被诛杀的时候,有一个人一般会被赦免,那就是女婿。

女婿虽然因为娶妻和其家族挂钩,但并非该家族的人,并非宗族。在古代,宗亲才是最亲近的人,女婿的地位其实相当于外人。

这就是古人常说的嫁出去的闺女泼出去的水,并不是说闺女嫁人就断绝关系了,而是在宗亲之上的关系疏远了。

但诛九族这种事情,其实历朝历代的统治者都不是很想用,甚至不到万不得已根本不愿意去采用如此刑罚。

02 诛九族的得与失或许在很多人眼中诛杀九族,简直就是最好的对那些宵小或者想要反叛之人的惩罚手段,但在皇帝眼中并非这样。

即便是隋炀帝,历史之上有名的暴君,在诛杀杨玄感九族的时候也是考虑再三才下的命令,“玄感一呼而从者十万,若不尽加诛,则无以警后者。”

可就隋炀帝也不是那么随便的人,在诛杀杨玄感九族的时候也是基于当时实际情况做的决定。其实诛九族并不是一个很好的选择。

斩杀一人对皇帝而言那是惩治首犯,然后警示其他人,宽恕其他人的同时还可以彰显自己的宽宏大量,仁德之行。对于皇帝而言属于一举两得。

如果斩杀犯人一家,如果犯人罪大恶极,那么官员、民众看到了依旧会说皇帝圣名,那些恶人就该受到如此惩罚。

如果说因为一人犯罪而诛杀了其周遭的亲友,那么这个时候就有大臣开始劝谏了,会认为皇帝如此做有点过重了,毕竟犯人有罪,其他人是无辜的。

即便是民间百姓也会觉得皇帝是不是太残暴了,但由于皇权的威压,也仅仅是说说而已,并不敢拿在明面上。

如果皇帝一怒之下下令诛杀犯人的九族,一次杀死数百人,上千人。那此时不论是朝廷还是民间都要出现诸多不同的声音,甚至有可能引发动荡。

毕竟此时的皇帝在他们眼中不再是圣明,俨然成了暴君。上文提到的明成祖朱棣便是如此。因为对方孝孺大开杀戒,导致朱棣的名声毁誉参半。

而且古代一般被诛杀九族的大部分都是世家大族子弟,一般人可没有让皇帝注意的机会,这些人之间可以说是盘根错节,关系密切。

诛杀一人,并无大碍,但若杀人过多,那必然引发这些大家族的反抗。上文提到杨玄感被诛杀九族,其实也没有那么夸张。

杨玄感出身弘农杨氏,隋炀帝诛杀其九族,也不过是杨玄感父亲杨素一脉而已,弘农杨氏其他人并未受到影响。

那么如果真的被诛杀九族了,犯人的亲戚为什么不逃呢?难道乖乖等死吗?其实并非他们不逃,而是没法逃!

03 古代户籍管理制度户籍管理制度,在古代便已经实行了,而且其非常严苛、缜密、系统。

中国古代的户籍制度在先秦时期就已经逐渐形成了,春秋战国时期的诸侯国相互征战,攻伐,夺取了新的地盘之后一般都会进行户籍统计,来确定此地的人口。

等到了秦汉之后,户籍制度基本定性,所居之地,家有几口人,都有着详细记载,祖籍何处,何时来到此地,都会记录在册,甚至为了便于管理。

在古代的户籍册之上还会对其相貌进行简单描述,便于确认。不仅如此,为了防止时间推移户籍无法对应。

古代地方政府每年都会进行登记、造册,统计新生人口、去世老人,进行汇报。乱世之时,这些事情较难推行,但盛世一般都会严格执行。

因此我们会发现在古代史料之中,如果是盛世,这一时期的人口数量记载相对明确,乱世就比较混乱,各地记载不同,差异巨大。

因为户籍统计在古代并不方便,很多时候统计之后拿到都城都已经数月过去了,因此有差异很正常。户籍制度的施行,加强了统治者对百姓的管理。

因为户籍制度一般都能够清晰反映一个人宗族分布的具体状况,也许家族四散,但大的方向没问题。而且古代人口流动也受到了严格限制。

如果没有文书,想要从一个地方前往另一个地方基本不可能。一旦没有文书,那么路过一个关隘,就会被抓起来,等待政府的审问。那么如果选择避开关隘呢?

那对于政府来说就更好了,完全省事了,在古代,没有居民的地方大都是山林偏僻之地,人迹罕至,猛兽出没,走这些地方,死亡的概率更高。

不要想着躲藏于山林之间,在古代脱离了生产单位的庇护,活下去是很难的。古代的隐居之人,也不过是离城市乡村稍微远一点而已。

因此如果说诛九族恰好有你的名字,逃,反而是最蠢的行为。因为只要你一离开家,负责管理你这一块的保长、里正就知道了。

接下来就是一场疯狂的追逐大戏了。不用官兵出手,保长、里正就主动去抓你了,因为你跑了,他们也得遭殃,因此他们会无时无刻地看着你。

而且逃跑被抓回来之后面临的问题可就不一样了,如果老老实实等死,那就是一刀的事情,彻底没有任何念想了。

但如果跑了,惩处之法或许就变了,皇帝看你这么能跑,喜欢跑,那就跑远点吧。

如果是唐朝,那就流放岭南,瘴气遍布之地,毒虫丛生之处,活着回来,有点难。

如果是清代,那就是流放宁古塔,没错,就是甄嬛爹妈去的地方,今天的黑龙江,冻死人不偿命的地方。

无论去哪里,你都会遭受无尽的精神和身体之上的双重折磨。此时你就会明白,一刀两断是多幸福的事情了,逃跑,简直就是愚蠢至极。

信息落后,接收不到信息。。要是收到,你看跑不跑。。

人的生存本能肯定逃跑,不跑才不是人。

[捂脸哭]可别瞎掰了,能跑谁不跑,就算现在跑了,想抓住都费劲,何况那个年代,所谓的户籍制度可笑至极,

权术对华夏的愚弄,灭绝人性。

贪十亿该诛几族?

不是不跑路,而是信息闭塞,你得到的信息也就是官兵带来的,没法跑

什么古代。0几年,你去哪个地方也要有村里开的文书呢。去哪里工作还要介绍信呢。还要办暂住证,隔三差五查暂住证

怎么跑?来得及吗,打电话通知吗?这边下旨时候官府就开始行动了

说了一大堆硬是没看懂说的啥

最后一句反映智商,记住碰到诛九族的时候赶紧去芒砀山,不管你姓什么改姓刘,然后跟一个姓项的拜把子,找个姓张的给你出主意,姓萧的当管家,姓韩的负责打架斗殴,这帮人凑齐了那个要诛你九族的基本上要朝你跪了

…好像不可思议的是连朋友都不能幸免吧…不知道有没记错

貌似史书明确记载诛九族的案例可不多,别被什么小说电视剧洗脑了,皇帝也怕史官笔下记录自己是一个残暴弑杀的统治者

伍子胥当时跑了,是不是很后悔?

你跟古代讲道理,陪葬了解下

刘邦不是跑着跑着就成了皇帝了

好死不如赖活着,宁可让他发配也不想让他一刀两断!

桃花源记

迂腐

没监控,没指纹对比,不跑才傻