开幕现场照片

策展人前言

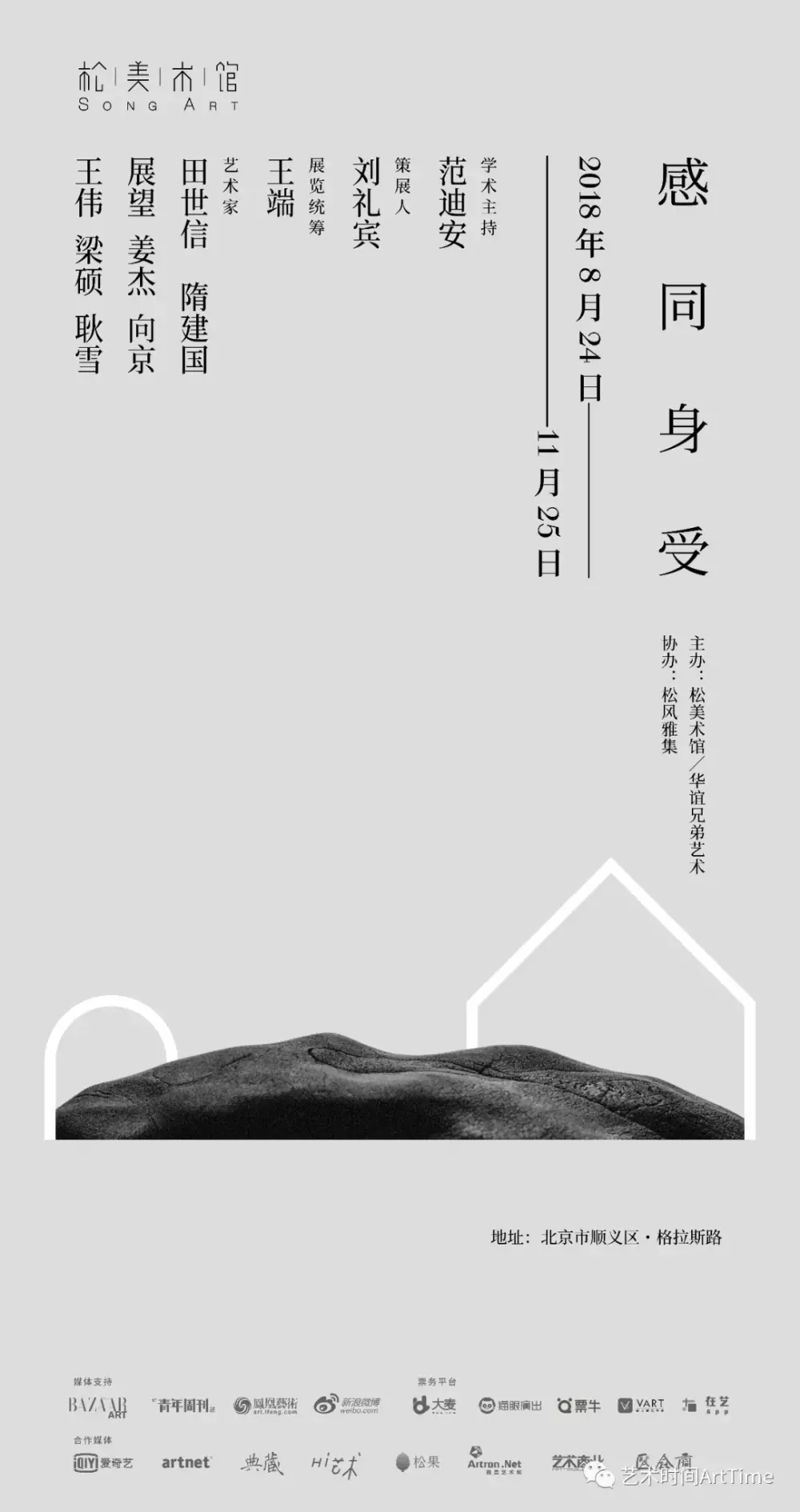

感同身受

刘礼宾

“感同身受”的惯常解释是在你、我感知的相通性的角度展开,同时是一个表达感 激之情的成语。如果我们将其拓展开来,在你、我之外引入艺术作品,将艺术家和作品 的关系,观众与艺术作品的关系纳入其中,便可以很大程度上丰富这个成语的内涵。

做此“丰富”的目的,一方面意在揭开艺术家身体与作品材质之间关系的特殊性(体 觉);另一方面意在凸显艺术家在作品表面的细致处理所带来的特殊观感乃至触感(色 醒)。

同时,对这两点的强调期望唤醒作品的和观众的共鸣关系,这个“共鸣”,不仅仅 是一般意义上的视觉愉悦,而是作品对观众全身心感知的一次调动,使其“感同身受”。 “感同身受”展览共有老中青三代八位艺术家参展,他们是田世信、隋建国、展望、姜杰、向京、王伟、梁硕、耿雪 。展览分为两个单元:体觉、色醒。

体觉

每个身体都有获得新生的契机,或来自内在感悟和激越,或源自各种锻炼手法的塑 造和唤醒。雕塑家手下的作品同样具有此类特征。作品无论具象或者抽象,这些“身体” 借助他们,破掉了以往“风格”所赋予的外皮和类型,蜕变为新的真实。同时,赋予我 们新的认知和感受。

2014 年展望在长征空间举办《应形》展览、姜杰在上海浦江华侨城举办《大于一吨 半》展览,2015 年隋建国在佩斯北京举办《触手可及》展览,而在此前的 2012 年,他 的《盲人肖像》系列作品已经问世。这三个展览举办时,我一直在想,同为上世纪 90 年代赋予雕塑创作以“当代”特征的三位艺术家,为何几乎同时出现了重要转向?并且 在“转向”之中,三人的创作都隐含了对“材料和身体关系”的更新认识?

将这一现象进行拓展,就会发现这一时期青年艺术家梁硕的《女娲创业园》(2014 年),耿雪的《米开朗基罗的情诗》(2015 年)也有着对这一问题的探索。梁硕更是在2007-08 年创作《什么东西》系列作品时就隐含了类似诉求。 作为中央美术学院的雕塑系的教师,这五位艺术家在多年学习、教学、创作过程中,

和雕塑泥建立了十几年或者几十年的触摸关系。将这种手和泥的“触感”明确化,并进 行彰显,我们并不陌生,罗丹的雕塑最早鲜明地出现了类似特征。其作品中所出现的雕 塑泥材质的独立性,亦或称为语言的独立性,早期让罗丹受到了很大质疑,不得不将评 委请到工作室,进行现场示范。最近回读《罗丹艺术论》,明显地可以发现罗丹感知体 系中“物我相融”成分的存在。乃至他对雕塑形体的理解也多有“气韵生动”的成分, 对人体的理解也多含有类似“丹田”调动“经络”的的意味。只是我们在阐释过程中, 不敢于做这样的分析罢了。

相对于罗丹来讲,隋建国、展望、梁硕、耿雪等艺术家已经走的更远,这是艺术史 发展到今天供了更宽松的创作环境使然,也是在经历“极简主义”、“后极简主义” 之后,对材质的独立性更加尊重使然。

“极简主义”、“后极简主义”的“物”是什么?当“物”被披上“实在”这层外 衣的同时,其实处于了真空状态。当进行极致的“物”展示,企图以“实在”凸显物性, 只是停留于物质的物理外表层面,并配合剧场化的情境从视觉上对观者进行“欺骗”。 “形式”只是物质的形貌。即使“极简主义”、“后极简主义”艺术家参与了“形貌” 的制作,但这样的“介入”并没有将“艺术家”揉入作品之中。艺术家还是“物质”的 “观望者”,其背景仍然是主客体对立关系的世界观以及“再现论”的认知观。

如果将中国艺术家对“身体和物质”关系作为突破口,重新思考迈克尔·弗雷德 (Michael Fried)对极少主义所需“剧场”的质疑,是否具有一种可能性——内循环 式的物我相融关系使他们的作品具有一种内在指涉性,而非借助外部环境的营造才生 效?

“物我相融”关系,不仅表现在中国传统文化的各种文本中,在日常生活层面,也 影响着人们对物我关系的理解,同时影响着艺术家在创作过程中对材质的感受方式和介 入方式。

“主体”感知方式的特殊性,会导致作品艺术语言的差异性。弗雷德质疑“剧场” 中的“物性”。中国一些艺术家对“物质”的特殊理解与感知,再加上其身体所承载的 历史记忆,在创作过程中将这一感受揉入作品材质之中,反而使作品具备了相对的“自 足性”和彪悍的张力——没有剧场,这些作品依然可以成立。

隋建国对所受教育带来的视觉习惯的进行排斥,以“盲人”的状态激活身体在场,而这个身体聚集着他过往六十多年的“记忆”,这里面既有规训,又有专业教育的印记, 还有各种经历的留存。遮蔽视觉状态下的释放,让这些雕塑泥转印了他身体运动下的每 一次细微动作。为了保证放大时这些细节的完美呈现,他用了 5 年多时间研究 3D 打印 放大技术。此次展出的《双子座》作品,是他在拳击雕塑泥状态下所获的印记。拳击手 套的使用,使他根本无法像以往一样用手进行传统意义的塑造。塑造工具的陌生化,一 方面是为了展现身体所不习惯展现的层面;另一方面,这种极端地对雕塑泥的处理方式, 也唤醒了雕塑泥以往不被人所知的另一种“物性”。

展望最初创作“应形”作品的时候,给出了不锈钢假山石折射身体成像的理由,这 是一个建立一个前后作品逻辑关联性的过程。当时在他的作品中,我就看到中国画论所 常说的“笔笔相生”、“物物相生”方法的作用。“应物象形”的“应”,是不是仅是 “视觉观看”?《庄子·知北游》:“其用心不劳,其应物无方”。《晋书·外戚传·王 濛》:“虚己应物,恕而后行。”“用心不劳”、“虚己”是在调整对物者的身心状态, 如此之后,才可谈“应物”,随之“象形”。悖论的是,展望的作品明显的“万物自生” 的状态又那么明显?笔者猜测,两点起了重要作用:一点是不锈钢假山石本身来自真正 石头的翻制,而真实石头本身具有“万物自生”留下的纹理;一点是展望本身对中国哲 学就有自己的理解,在制作作品过程中的有意或无意中,顺作品外形的过程,对作品“气 韵生动”的要求,从而使“物物相生”的方法得以在场。

梁硕在 2000 年创作“民工系列”作品时,除了所塑对象“民工”自身的体型、衣 着、神情特征所带来的刺激外,其实对雕塑泥的个人处理是这件作品取得成功的一个重 要因素。在此处,有些评论家认为梁硕“就把自己最擅长的手头功夫藏了起来”。但在 笔者看来,这个“手头功夫”恰恰是他从中央美术学院雕塑系所继承而来,被他赋予强 烈的个人特征。梁硕之所以一毕业便取得世俗意义上的“成功”。与对雕塑技法的推进 有着密不可分的关系。《什么东西》系列作品可以视为他对“塑”的警醒和反思。拉动 雕塑泥所形成的负空间被赋予实体,“非形”的过程也是雕塑泥本身特征彰显的过程。 他对“偶然性”的重视,在此后的“费特”(Fit)作品系列中更加明确地彰显了出来。 到创作《女娲创业园》的时候,他某种程度上进行了回归,但是这个时候“现场”作为 一个重要因素进入了作品。

耿雪《米开朗基罗的情诗》把雕塑家在工作室的泥塑作品过程进行了记录。耿雪在 创作这件作品时,一方面体会米开朗基罗所写的情诗,一方面和所塑的男人体进行对话。 如果说“米开朗基罗的情诗”成为耿雪构建她和“泥人”关系的诱发点,基于诗歌唤醒了她和雕塑泥之间的关系。那么随之而来的泥塑过程极为感人,视频记录带来了强烈的 震撼性。如果和那位让所雕女人像复活的传说男雕塑家相比,耿雪的作品拒绝了“完整 性”的整体出现,而是把形成“完整性”的过程展现了出来。“男人体”一个个器官的 形成,肉和泥的混淆与融合,最后耿雪断然将其分解。这里面潜藏的暧昧、痛苦、情感、 温暖让人无法面对,又必须直接面对。传说中的男雕塑家是在用“雕”的方法,耿雪选 择了“塑”。前者多了唯一性的唯美追求,后者则连接着雕塑泥而来的大地,以及耿雪 呼气如兰赋予它的生命。

雕塑家田世信和王伟的创作则体现了另外一条方向。总体来讲,他们对具象雕塑多 年的浸润和坚守,使他们对雕塑材质的把握和处理方面达到了尽精微的程度。

自上世纪 20 年代,西方各类写实雕塑的变体引入,促成“中国现代雕塑”在中国 出现并繁荣,近百年中,古代人物像,以及近现代名人像一直是雕塑家所青睐的题材, 也可能是作品数量最大的作品类型。但是看到田世信所做的同类题材作品时,依然刷新 了笔者对这些古代人物、以及近现代人物的认识。他一以贯之的反叛精神加上对这些人 物精神状态的深入了解,以及对材料的精挑细选和对材料物性的尊重,使他手下的人物 作品撕破了既往雕塑语言的遮蔽,无论这种语言来自欧美,还是苏联。

王伟手下的人物肖像则和日常感知紧密相连。当然,他所做的毛泽东晚年肖像则显 示出他对历史人物当时神情的精准把握。王伟对作品体量的控制和细腻处理在当下的雕 塑界并不多见,这与他沉静的性格和甘于寂寞,以及长期磨砺于写实主义雕塑的状态有 关。此次参展以“马”为表现题材的四件作品,可见他在同一题材上所反复投入的精力和时间。

色醒

图像时代以后,雕塑的着色成为一种现象,或成为示并凸现现实的手法;或成为 漫画现实,与历史、虚拟或梦幻未来链接的手段;同时也成为反讽和调侃流俗的利器。 色醒之醒——色自身觉醒;惊醒现实。色醒,也是非色,指出色相世界的相待性,也就 是其虚幻本质。

温克尔曼用“静穆的崇高和单纯的伟大”来归纳古希腊艺术的特征,洁白的大理石 雕塑激起了温克尔曼的理想主义情怀,促使他得出这一结论。事实上,古希腊雕塑色彩斑斓,五颜六色。与此类似,我们所见的古代石窟佛像的静穆安详与它们多年遭受风化 侵蚀有关,其早年绚丽色彩早已不存。历史学意义上的误读影响着学院古典主义雕塑教 学传统,给人体雕塑“着色”,向来被视为亵渎和冒犯。上世纪 90 年代初,艺术家从 80 年代理想主义的氛围中走出后,失意挫败之余,不得不“平视”现实的世界的时候, “着色雕塑”作为一种现象出现在当代艺术界。

着色可以描画时代痕迹,激活人们对特定时代的色彩记忆;可以是一种瞪视现实的 态度,将“人”的细节暴露无遗;可以是一种消除形体重量感的方法,使雕塑作品向上 漂浮;还可以是一种解构的态度,由此展现看似真实、其实充满荒谬与误解的现实。

在一般人看来,表面就是表面,其实在笔者看来,表面是一个空间。艺术家在这个空间之中,利用极其有限的上下幅度,可以进行的阐释很多。在雕塑上着色与在画布上 画画不同:一是受到雕塑形体的影响,是服从或者凸显,还是消解或者遮蔽这个已经存 在的形体,是雕塑家要直接面对的问题;二是雕塑作品是个立体物,在其上着色,类似 在一个 360 度的平面上绘画。其所要处理的问题明显多于绘画。

奥斯卡·王尔德曾说“世界之隐秘是可见之物,而非不可见之物。”

目力所及之物,却隐秘难言。艺术作品的神秘,亦或是虚幻覆盖下的强有力的驱使 感,给人的影响是可变幻的,也是持续性的,困顿与激昂贯穿整个过程。深究其中,似 乎可发觉与表象意图或相似、或背离的内容。着色可以一定程度上摆脱形体雕塑语言的 程式,它们闻风而动,充满活力,倾向鲜明。

向京惯用身体作为参照,雕塑作品从体现神性,到表达人性,到反思“非人性”。 虚置的混沌,象色与形体的杂糅,艺术家更希望观众可以在作品中感受到其中纯粹而强 烈的情绪。去直接感受色相给予的直观体验,会比试图理解它更合适。明与暗、灰与亮、 冷与暖融为一体,产生某种幻觉的神秘之感。这种形与色的相互关系,象征了一切事物 存在的状态,体现了人的感知的某种倾向。艺术家借助“表面”到达事物的核心,由一 种视觉引发心理感受和情感兴趣,悲剧的、狂喜的、毁灭的......

姜杰的《在》、《向前进 向前进》,一直到她最近引起较大反响的《大于一吨半》。 她的创作除了语言维度的推进,一直包含着强烈的批判意识。在《在》中,超大的婴儿 头像被着以单色,婴儿的情绪变得更加强烈起来。这种情绪似乎超越了他们的年龄,其 实是被我们所忽视的婴儿情绪的真实性。在《向前进 向前进》中,芭蕾舞演员身体在训练过程中所遭受的变形,表演时身体的不完美,都被镜头所记录。并且个体数量的积 累在由“芭蕾舞鞋”所组成的巨型装置中集中表现出来。这个炫目的装置本身,在哒哒 哒的声音陪伴之下,充满了紧张感和无力感。《大于一吨半》的作品则是她以纪念碑的 超大体量将男性阳具进行了呈现。她突出了肉感、雕塑泥感、装饰物的存在感、由吊钩 多带来的紧张感等等多种情绪。这件作品不仅是女性视角下诞生的、充满批评性经典作 品,也是在彰显突出“物性”方面一件极具语言实验性的作品。

展望在谈到《第 86 尊圣像》时说到:希望这个雕像不仅是祖先圣像,还是一件观 念性雕塑。当它被安置在祠堂后,家乡的人在祭拜的同时也进入一个观念的思考程序, 后代的人一定会问:坐像下面的泥块废墟是什么?为什么都被砸了?为什么第 86 尊还 没被砸?

正如展望所说:“为什么我们总是不断的破然后立,难道不破就不能立吗?”展望 总是处于“立”和“破”的中间状态,在他看来,两者都失去了“常态”。常态是:立 了会破,破了还会立。正是在“破、立”的循环中,世界延续着自己的存在。仅仅看到 “破”,或者“立”,其实都是偏颇。展望想直面的是这个“圆的世界”。

回头看,之所以把展览名字定为“感同身受”,并获得展览参与者的一致共鸣。

一方面得益于现实、媒体的刺激,让受众的身心都处于一种不停被“激活”的状态, 不管这种“激活”是不停打破你的底线,让你死去活来,充满焦灼和失落,这是充满不 可预知性的当下中国人的一种现实处境;还是将自我与更多的熟悉,或者素不相识的的 人的链接,使其在别人身上看到了自己的影子,或者命运的共同点,明白宿命的不可违 逆。

另一方面,也得益于艺术家超前的直觉感受力和优秀的艺术表达力。见微知著,“体 觉”或者“色醒”的艺术家,或者通过感知自己饱经风霜的身体,或者通过蕴含着完整 世界所有信息的表面,告知你一个现在的世界,或者他们所预见到的世界。或许他们无 意做一个预言者,但是他们感觉到了他们展现出的“当下”。这个“当下”集聚了过去, 明确于当下,指向了未来。“现实性”本来就是“未来感”。

很多人讲,在中国当代艺术界谈“语言的纯化”是一种犬儒主义的表现。其实问题 在于,当语言达不到纯粹,作品便力不能及。“语言”绝非是“语言”本身,它包含着 现实中的所有信息。恰如百炼成钢,“纯粹”不是删除和无视,是凝聚和积累辐射的能 力。身心的敏感可以表现为一种情绪,一首诗歌,一本小说,一件视觉作品。而它的辐射性,所引起的共鸣性,借助的只能是语言本身。现在不是讨论感觉真实性的时候,我 完全相信你的真实,但这和艺术创作无关。

简洁一点说,就是你有没有让我“感同身受”的能力?

作者系中央美术学院副教授、批评家、策展人

*文字内容及部分图片由“松美术馆”提供