1955年,新中国实行军衔制度,授予十位功勋卓著的将领大将军衔。然而,在这份彰显功绩的名单中,却独独缺少了一个人的名字——李聚奎。作为平江起义的元老,长征路上的铁血将军,西路军幸存者中的传奇人物,他带出的多位部下都已被授予上将军衔。为何这样一位战功赫赫的老革命,却在1955年的授衔名单中完全缺席?而当1958年,国家要授予他大将军衔时,他却说"上将就行"。这背后,究竟有着怎样的故事?让我们从这位革命老将的传奇经历说起。

一、革命初心——从农民到革命军人的蜕变

李聚奎出生在湖南省平江县一个贫苦农民家庭。那是一个动荡的年代,军阀混战,列强入侵,农民饱受剥削。年少的李聚奎在乡间耕作时,亲眼目睹了土豪劣绅的欺压,也亲身经历了佃农的艰难困苦。

1926年,北伐战争如火如荼。平江县农民运动此起彼伏,许多进步青年纷纷投身革命洪流。在这样的背景下,23岁的李聚奎第一次接触到了革命思想。当时,彭德怀正在平江一带发动农民,组织武装。李聚奎从一个参加农会的普通会员,逐渐成为了当地农民运动的骨干分子。

1927年春,国民党反动派在全国发动"清党",大肆屠杀共产党人和革命群众。平江的革命形势急转直下。面对白色恐怖,李聚奎带领一批农会会员转入地下,与彭德怀等人秘密联系,为即将到来的武装起义做准备。

这一年7月,在中共湖南省委的直接领导下,彭德怀率领平江县警卫团发动起义。李聚奎立即响应,带领几十名农会会员参加了起义队伍。起义部队很快发展到三千多人,成立了工农革命军第五军。

在平江起义期间,李聚奎表现出色。他带领部队打击土豪劣绅,救济贫苦农民,配合主力部队转战于平江、浏阳、醴陵等地。一次战斗中,他带领一个排的战士,巧妙伏击了敌人一个连,缴获大量武器弹药,为部队补充了急需的军需物资。

这年冬天,经贺国中介绍,李聚奎加入了中国共产党。在入党宣誓时,他说了一句让在场同志印象深刻的话:"共产党是穷人的党,我这一辈子就跟党干到底。"

随后几年,李聚奎跟随彭德怀转战湘鄂赣边区。从一名普通战士,逐步成长为班长、排长、连长。在担任连长期间,他创造性地运用游击战术,多次带领部队化整为零,penetrate到敌人后方,打击敌人补给线,为主力部队的行动创造有利条件。

1930年初,红六军改编,李聚奎被任命为纵队长。在陈毅的指导下,他系统学习军事理论,研究战术战略。这一时期,他带领部队参加了多次重要战役,逐渐形成了"灵活机动、出其不意"的作战风格,为后来的军事生涯奠定了坚实基础。

在这段从农民到革命军人的转变过程中,李聚奎不仅建立了坚定的革命信念,更在实践中培养了出色的军事才能。这些经历,为他后来在更大的战场上发挥重要作用打下了基础。

二、战火淬炼——卓越军事才能的展现

在第三次反"围剿"战斗中,李聚奎展现出非凡的军事指挥才能。1931年春,国民党调集重兵,对中央革命根据地发起进攻。面对装备精良的敌军,李聚奎采取了一系列创新性的战术部署。

在一次关键战役中,他率部在赣南山区设伏,利用当地群众提供的情报,准确掌握了敌军补给线的动向。他将部队分为三路,主力隐蔽在山谷两侧,一支小分队则在前方设置诱敌陷阱。当敌军一个团的补给队伍进入伏击圈后,三路部队同时发起突袭,一举歼灭敌军,缴获大量军需物资。这场战斗不仅打乱了敌军的补给计划,更为红军后续作战提供了重要物资保障。

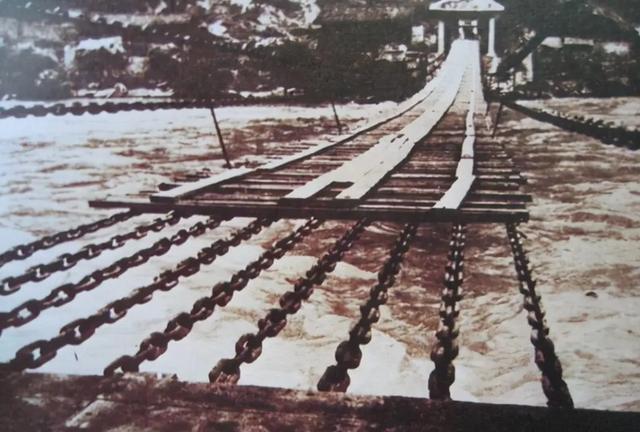

长征途中,李聚奎在乌江渡口战役中再次展现卓越才干。1935年初,红军主力抵达乌江渡口时,国民党军已在对岸构筑了严密防御工事。李聚奎临危受命,负责组织强渡。他首先派出侦察小组,摸清了敌军火力点分布。随后,他调集当地渔民的所有船只,组织了一支水上突击队。

在一个雨夜,李聚奎指挥水上突击队利用暴雨掩护,悄悄渡过乌江。突击队成功端掉了敌军几个重要火力点,为主力部队强渡创造了有利条件。这次行动保证了红军主力安全渡过乌江,避免了重大伤亡。

大渡河战役是李聚奎军事生涯中最惊心动魄的一战。1935年5月,红军抵达大渡河时,国民党军已炸毁了所有船只,并在对岸布置了重兵把守。情况万分危急,中央红军面临被围歼的威胁。在这关键时刻,李聚奎提出了大胆方案。

他亲自选拔了十七名善水性的勇士,组成突击队。利用收集到的一艘木船和简易的渡河工具,突击队员们在夜色掩护下,冒着敌军密集火力强渡大渡河。突击队不仅成功登岸,还在岸边站稳脚跟,为后续部队强渡打下了基础。这次行动被后人称为"大渡河奇迹"。

西路军失败后,李聚奎成为为数不多的幸存者之一。在极其艰难的情况下,他凭借超人的意志力和丰富的游击经验,成功突围。他化装成乞丐,白天藏身山林,夜晚沿河而行,最终经过数月跋涉,成功突破重重封锁,回到了党中央。这段经历不仅展现了他过人的应变能力,更体现了一个革命军人永不放弃的战斗精神。

通过这一系列重大战役的历练,李聚奎在军事指挥艺术上不断创新和突破。他善于根据实际情况灵活运用各种战术,特别擅长运用地形优势,充分发挥突击战和游击战的特点,在力量对比悬殊的情况下取得胜利。这些战例被后人收入军事教材,成为研究革命战争时期军事战术的重要案例。

三、转折岁月——从军事将领到治国能手

建国后,李聚奎接受了一项特殊使命:投身新中国的工业建设。1950年,他被任命为石油工业部副部长。这对一位从军数十载的将领来说,无疑是一个巨大的挑战。但李聚奎以军人特有的执行力和务实作风,很快适应了新的工作环境。

在任职初期,李聚奎深入各大油田一线调研。他发现当时的石油生产管理体系存在诸多问题:设备陈旧、技术落后、管理混乱。针对这些问题,他提出了"设备先行、技术更新、制度保障"的工作方针。

1952年,李聚奎在大庆油田建设中引入了创新的工作方法。他将军队的战区负责制改造应用到油田管理中,把油田划分为若干个作业区,每个作业区都有专门的负责人,形成了清晰的责任体系。这种管理模式极大提高了工作效率,后来成为全国油田的标准管理模式。

克拉玛依油田的开发是李聚奎面临的最大挑战。1955年,在新疆戈壁滩上勘探到大型油田后,如何在极端恶劣的自然环境下开发成为一个难题。李聚奎带领工作组深入现场,在零下40度的严寒中,与工人同吃同住同劳动。

为解决克拉玛依缺水问题,他组织专家研究地下水资源,最终在距油田50公里处找到适合开采的地下水源。他还根据当地风沙大的特点,要求设计单位改进设备防护措施,延长设备使用寿命。这些务实的举措为克拉玛依油田的顺利开发奠定了基础。

在现代化工业管理方面,李聚奎进行了多项创新探索。他提出了"三结合"管理法:将军事化管理与企业特点相结合,将传统经验与现代科技相结合,将集中统一与分散负责相结合。这种管理方法既保持了高效的执行力,又充分调动了基层的积极性。

1956年,李聚奎着手改革石油工业的后勤保障体系。他借鉴军队后勤体系的经验,建立了完整的物资供应链,实现了"统一计划、分级管理、统一调配"的管理模式。这一改革大大提高了物资使用效率,降低了运营成本。

在计划经济时代,李聚奎积极推动石油企业的技术革新。他支持成立技术创新小组,鼓励工人提出改进建议。在他的推动下,多项国产化改造项目取得成功,包括钻井设备的本土化生产、采油技术的自主创新等。

在管理大型项目时,李聚奎特别注重基层调研。他经常不打招呼就到工地检查,了解真实情况。发现问题后,他会立即召集相关人员现场办公,确保问题得到及时解决。这种工作作风赢得了基层职工的普遍赞誉。

通过这些年的工作实践,李聚奎成功实现了从军事将领到工业管理者的转变。他将军队的优良传统与现代企业管理相结合,创造了独特的管理经验,为新中国的工业发展作出了重要贡献。

四、平凡大将——谦逊品格的诠释

1955年,当新中国首次授予军衔时,李聚奎的名字并未出现在大将名单中。这一决定引起了许多人的不解。事实上,在此之前,中央已经提议授予李聚奎大将军衔,但他主动提出推辞。

在一次军委会议上,李聚奎说出了自己的想法。他表示,自己在西路军失败后幸存,而数万将士壮烈牺牲,实在愧对这些战友。这番话让在场的老同志都陷入了沉默。最终,李聚奎婉拒了大将军衔的提议。

1958年,中央再次提议授予李聚奎大将军衔。这一次,他再次表示:"上将就行。"在他看来,军衔高低并不重要,重要的是为国家建设作贡献。这种淡泊名利的态度,在当时的高级将领中并不多见。

在担任石油工业部副部长期间,李聚奎始终保持着艰苦朴素的作风。1954年冬天,他到东北视察油田工作。当地干部特意为他准备了较好的住处,但他坚持住在普通职工宿舍。在零下30度的严寒中,他和工人们一起挤在简陋的土坯房里,用火炉取暖。

一次,有人送来一件进口羊毛衫作为礼物,李聚奎当场表示不能收。他说:"我们是为人民服务的,不能搞特殊化。"后来这件事在部里传开,成为廉洁自律的典型案例。

在工作中,李聚奎特别重视基层意见。1956年,某油田一线工人提出了一项改进采油工艺的建议。虽然这个建议看似很小,但李聚奎非常重视,专门组织技术人员进行论证。最终这个建议被采纳,为企业节省了大量成本。

李聚奎对待下属也极为平等。在一次部门会议上,一位年轻工程师与他有不同意见。李聚奎不仅耐心听完,还让这位工程师详细阐述自己的观点。会后,他还专门找这位工程师交流,共同探讨问题的解决方案。

生活中的李聚奎也十分简朴。他的办公室除了必要的办公用品,没有任何装饰。每天中午,他都和普通职工一起在机关食堂排队打饭。即使在视察基层时,他也从不允许安排特殊接待。

1957年,一位外国记者来访,看到李聚奎的生活如此简朴,特意询问原因。李聚奎回答说:"我们是人民的公仆,要和人民同甘共苦。"这句话被这位记者记录在采访报道中,引起了广泛反响。

在培养年轻干部方面,李聚奎也表现出极大的耐心和宽容。他经常说:"革命事业要靠年轻人来接班。"他主张给年轻干部压担子,让他们在实践中成长。即便年轻干部工作中出现失误,他也不会简单批评,而是帮助分析原因,共同总结经验。

这种平易近人的作风,使得李聚奎在石油系统内部赢得了广泛尊重。即便在退休后,他依然保持着这种谦逊的品格,从不以老革命自居,也不谈论过去的功劳。

五、桑榆余晖——革命精神的传承

退休后的李聚奎并未闲居,而是将精力投入到革命传统教育工作中。1965年,他开始定期到军校和工业院校作报告,向青年一代讲述革命历史和建设经验。

在北京石油学院的一次报告会上,李聚奎以"石油工业的过去与现在"为题,向学生们详细介绍了新中国石油工业发展的历程。他带来了自己保存的老照片,其中包括克拉玛依油田建设初期的珍贵影像,生动展现了石油工人克服艰难险阻的奋斗历程。

1966年春,李聚奎受邀到大庆油田参加青年工人座谈会。会上,他讲述了一个鲜为人知的故事:1953年大庆油田勘探初期,一支地质队在暴风雪中迷失方向,靠着分享最后一块饼干和啃树皮,坚持到救援队到来。这个真实的故事让在场的年轻人深受触动。

李聚奎特别注重收集整理历史资料。他将自己多年来保存的文件、照片、笔记等资料进行分类整理,并开始撰写回忆文章。这些资料后来成为研究新中国工业发展史的重要史料。

在军事院校讲学时,李聚奎经常强调实战经验的重要性。他以大渡河战役为例,详细分析当时的地形、天气、敌我力量对比等具体情况,阐述如何在极其不利的条件下,通过科学决策和顽强作战取得胜利。

1967年秋,李聚奎开始编写《石油工业管理经验谈》一书。他将自己十多年来在石油工业战线的工作经验进行总结,特别是将军事管理经验如何在工业领域运用的具体案例,都详细记录下来。这本书后来成为石油系统干部培训的重要教材。

即使在晚年,李聚奎仍坚持深入基层调研。1968年,他走访了河南、山东等地的小型油田,了解基层生产情况。在一次座谈会上,他指出要重视小油田的作用,建议采用适合当地特点的开发方式,这些建议后来被实践证明非常有效。

在培养后备干部方面,李聚奎提出了"老带新"的方式。他主张让有经验的老同志与年轻干部结对子,手把手地传授经验。这种方式在石油系统得到广泛推广,培养出了一大批优秀的技术和管理人才。

1969年,李聚奎开始整理自己的军事笔记。这些笔记记录了许多重要战役的细节,包括具体的作战部署、临机决断的过程等。这些珍贵的一手资料,为后人研究革命战争史提供了重要参考。

在生命的最后阶段,李聚奎仍在关注国家建设发展。他经常询问石油工业的最新进展,并不断思考如何将革命传统与现代化建设相结合。他说过:"革命传统不是博物馆里的展品,而是要在新的历史条件下发扬光大。"