【前言】

1945年8月末,毛泽东主席乘坐飞机启程前往重庆。

对于蒋介石主动提出的“和平谈判”,无人能确定其真实意图。此情此景,最佳应对策略为“抢占先机”。

出发前夕,李克农,被誉为“特工之王”,对毛主席安全警卫做了周密部署,采用巧妙手段迷惑蒋介石,确保行程隐秘。

尽管准备充分,但在众多同志前往机场为毛主席送行时,他们眼中的担忧依然显而易见,无法掩饰。

李克农在毛主席登机前紧握其手,双眼通红,目不转睛地望着,似觉此别难再相见,情感深重。

毛主席察觉气氛凝重,便反手握紧李克农的手,随口说出一个玩笑,以缓和氛围。

李克农听后,难受之情瞬间崩溃,耳朵迅速泛红,变化显而易见。

【对于“和谈”,反其道而行之】

1945年8月,抗战胜利之际,毛主席接获蒋介石“和谈”邀请。电报里,蒋介石言辞恳切,欲邀毛主席至重庆进行和谈。

蒋介石突然要求和谈,背后必有阴谋。为此,毛主席召见李克农,指示他进行相应安排。

请调查蒋介石频繁发出的和谈邀请,判断其意图是真心寻求和平谈判,还是暗藏其他不为人知的阴谋。

李克农虽无领兵作战经历,但在情报工作上极为擅长,是位高手。

接到毛主席的工作指示后,他迅速部署各情报小组,紧急搜集蒋介石近期的相关情报。

数日之内,关于蒋介石现状的全部资料已被整齐地置于李克农的办公桌上。

那个时代,无电脑手机可依,只能从海量信息中人力翻阅检索,通过分析蒋介石身边人事及近期动态等,推断其“和谈”背后的真正目的。

突破重重难关得出结果后,李克农感到愤怒异常。

结果显示,蒋介石无意和谈,他频邀和谈旨在全国民众心中树立“积极和谈”形象,实则对和谈毫无准备。

毛主席及中共中央领导获悉蒋介石真意后,立即商讨对策。若拒和谈,蒋将借舆论诋毁我方为和谈阻碍,于我党国际形象及民心均不利。

若至重庆,则为一党领袖深入未知境地,蒋介石之行径难以预料。西安事变时,张学良之遭遇,即为明鉴。

毛主席对李克农指示:

将“我不前往重庆的情报”秘密传递给蒋介石派来搜集情报的特务们。

李克农闻言即悟,迅速理解了主席的意图。

蒋介石料定毛主席不会赴重庆,故未提前准备,反而可能广为传播和谈消息,煽动舆论。

届时,主席若突然宣布同意和谈,蒋介石已高调宣扬和谈,若拒和,则将遭舆论反噬,自食其果,迫使他不得不进行真实和谈。

得知毛主席不会前往重庆,这两个特务迅速将消息传递给蒋介石,情况正如所料。

蒋介石得知后欣喜万分,筹划如何公开将责任归咎于毛主席,并已私下构思好发动内战的借口。

蒋介石因未到和谈时间,且消息非延安传出,故未表露异样,仍装作在重庆积极等待毛主席的姿态。

表面上看,一切依旧维持原状,未见显著变化。

在延安,毛主席在成功干扰蒋介石视线后,迅速将“和谈事宜”提上日程。

【毛主席一句话,李克农瞬间破防】

毛主席对和谈考量更多,成功固然好,若失败,和谈队伍将面临未知祸福。

出发重庆前,毛主席多次开会,全面考量,包括他若无法返回延安,后续事务由谁负责及如何开展等,确保万无一失。

整个过程中,参会人员心情沉重。严肃气氛延续至毛主席登机前夕。

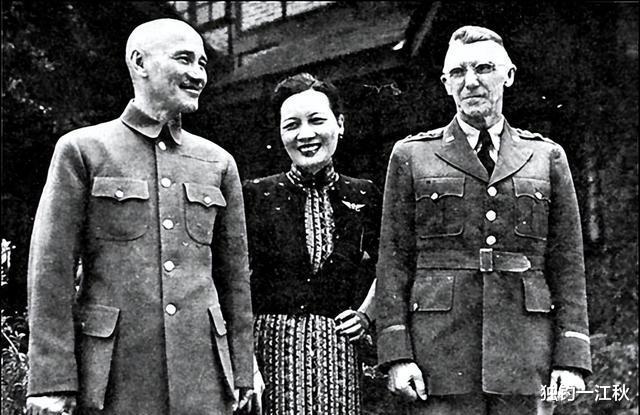

8月28日晨,毛泽东与周恩来等前往重庆进行“和谈”的代表团抵达延安机场。

机场人满为患,皆为送别毛主席。郭沫若见状,注意到毛主席朴素无表,便摘下自己手表,赠予毛主席。

毛主席抵达舱门处,由李克农把守。李克农红眼紧握主席手,郑重言道:“主席,务必保重身体。”

谈话间,李克农泪水夺眶而出,哗哗直流。见状,部分警卫亦难以自禁,低声啜泣起来。

毛主席见众人面露难色,即刻转身紧握李克农的手,幽默地说:

我与蒋介石别离二十载,今朝终得重逢,请勿以此咸豆相赠作为离别之物。

毛主席玩笑一出,李克农立刻止泪,红着脸不好意思地望向众人,随即抬手用袖子拭去眼角泪痕。

下午3时许,毛主席一行人乘专机到达重庆九龙坡机场,机场已被闻讯而来的记者和群众围满,众人热烈迎接毛主席的到来。

“一虎双龙”(陈龙、颜太龙、龙飞虎)负责毛主席安全,他们紧张地监视着四周涌来的记者与不明身份人群,以防意外发生。

周总理为转移注意力,拿起一个大袋子,对着记者们笑道:

各位记者朋友,这是我们专程自延安带来的礼物,特此分享给大家。

【“局中人”】

蒋介石所在办公厅氛围严肃,与机场的热闹形成鲜明对比,整个区域显得格外沉静,逻辑清晰,气氛凝重。

蒋介石刚获悉毛主席来重庆和谈,自以为布局精妙,未料自己反成局中之人。

闻听毛主席一行将抵重庆,蒋介石大惊,未及细究何处疏漏,即刻匆忙召集将领,开会共商对策。

正在探讨的内容是什么?需明确讨论主题,确保逻辑清晰且用词精准,以达成有效交流,字数需控制在六十五字以内。

自然是和谈的具体内容。但直白而言,他们从未考虑和谈,突如其来的提议,无以应对。总之,国军高层将领商讨无果,只能采取观望态度,随机应变。

由于蒋介石对和谈毫无准备,和谈历时一个多月。期间,蒋介石每日皆不得安宁。

他在和谈中未占优势,且私下派去监视毛主席的人员也存在潜在的“转向”风险。

毛主席抵达重庆后不久,国军将领张治中见毛主席住处偏远,开会不便,便主动让出自己的别墅“桂园”给毛主席居住,自己与家人则搬至旅社。

张治中为国民党将领及谈判代表,同时也是爱国将领、我党老友。基于此,毛主席与周总理未拒绝对他的安排。

张治中安排住宿并提议留人保护毛主席,但周总理拒绝了这一保护提议。

周总理建议:“此举欠妥,责任重大。若生变故,蒋介石或会怪罪。不如请其直接派兵保护,对双方处理皆有利。”

张治中领悟周总理意图,上报蒋介石。蒋闻需派兵,初疑毛主席何以“信任”至此,旋又觉此计甚妙:派兵可趁机监视对方。

故而,蒋介石派兵时秘密指令士兵监视毛主席。对于对方为何接受“保护”,他颇为自信,认为人在其地盘,变故无忧。

然而,他未曾料到,这一决定竟导致众多士兵心中萌生了反叛的念头。

【蒋介石自作自受?】

过去,两党虽有合作且士兵间有所接触,但如此正式且重大的场合并不多见。

此次乃蒋介石主动邀约,为两党领袖首次正式会面。国军士兵与我党人士接触时,除遗留敌对情绪外,亦增添了不少好奇。

连年战争之下,士兵普遍渴望和平,不愿持续征战。尤其部分国民党普通士兵,更是被国军将领强制征召入伍,更无长期作战之愿。

毛主席与蒋介石会面后,国民党内部出现了两种异样景象。

蒋介石与部分国军高级将领骤闻毛主席亲临,慌忙召集会议,却毫无和谈准备,现场一片混乱。

国军人员在与毛主席一行人相处后,对我党态度大变,部分人员甚至产生了转向我党的情绪。

毛主席对下属态度温和,对蒋介石士兵亦如此。蒋介石派兵保护时,毛主席明知其会监视,却并未在意。

他泰然处之,工作时专注办公,休息时则悠然自得,饭后常散步。毛主席偶与门卫士兵交谈,对士兵缺席亦能敏锐发现,并关心询问其健康状况。

士兵们对蒋介石的举动感到意外,因他从不如此。渐渐地,其中部分人的思想开始悄然转变。

当毛主席的日常行为信息传至蒋介石处,他察觉到士兵情绪中不经意的变化,反映了信息的重大影响。

同时,蒋介石对毛主席的镇定自若深感震惊。初时,他敢贸然提议和谈,正因料定毛主席不敢来或会惶恐不安,时刻提防他。

没想到,毛主席非但不显紧张,还关心起蒋介石兵士的健康。这让蒋介石心生郁闷,有种得不偿失的挫败感。

【结语】

此次和谈历时43天,最终双方达成一致,签订了《双十协定》。

尽管蒋介石次年公然违背和约,但从某种意义上讲,此次和谈对当时局势仍产生了一定积极影响。

后来,有人质疑:若蒋介石未撕毁和约,即进行的是真诚而非虚假和谈,将会引发哪些不同的变化?

从蒋介石为求佳誉而进行的“和谈”举动中,我们可以推断出这个问题的答案。

他初衷非为群众与国家未来,即便未撕毁和约,亦必有他因致其重蹈覆辙,事实如此。

【参考信息:】

1. 网信赞皇-【党史百年】1945年重庆谈判,监视毛主席的宪兵落泪,营长含泪感叹:天下少有

宝鸡政法-红色记忆:重庆谈判期间,毛主席于报纸中偶然发现一张纸条。

金陵长安,毛主席与李克农将军之地。此处见证了两位历史人物的交集,保持了原文中心思想,用词准确,逻辑清晰,且字数符合要求。

共产党员网推出的《第三野战军》是首部聚焦于该野战军的影视作品,内容详实,逻辑清晰,准确展现了第三野战军的历史风貌。

宝鸡政法记载,李克农上将一生中有三次流泪,这三次流泪深刻反映了他丰富的情感世界与人生经历。