“小小的纸啊,四四方方,东汉蔡伦造纸张...”

这句不知道流传了多少年的十三香歌词,很多人从小那可是没有少听过。

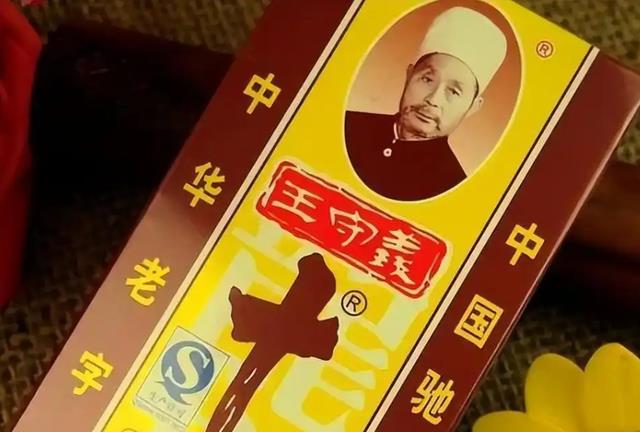

王守义提出的“民以食为天,食以味为先”,更是把将十三香这种调味品带进了中国的千家万户,不管做什么菜,只要放一点十三香,总能“香得很”。

可是为何王守义的十三香帝国,传到他儿子就不太行了。

经营了40年的王守义十三香,曾卖到全国,未来的它还会“香”吗?

王守义的白手起家,起点平凡,却铸造了传奇

王守义十三香的成功,起源于王守义老爷子在1984年带着家族的传统调料秘方走街串巷,用小作坊的形式制造并销售十三香。

彼时,他只有一百元的资金,但凭借诚信经营和薄利多销的理念,他迅速打开了市场。

要说其十三香,其实也并不是什么“高大上”的东西,十三香以二十多种纯天然中药材香料制成,改变了传统家庭调味品单一情况,让做菜变得更简单,调味变得更加方便。

而且更重要的是,最初的一包十三香售价仅一角钱,凭借低价策略迅速走进千家万户,让老百姓也能吃得起香料。

随着企业的发展,王守义意识到商标和品牌的重要性,1987年正式将“王守义”和“十三香”注册为商标,并开始标准化生产与包装,到20世纪90年代末,王守义十三香迎来了腾飞期。

1998年,十三香的营收突破4亿元,成为行业龙头品牌,并在国内调料市场占据重要地位。

家族企业的危机与争议

随着王守义老爷子的去世,他留下的“不上市、不玩资本、不涉及房地产”的遗训为家族经营划定了清晰的边界。

可是他的后代却未能完全遵守这份遗训,家族内部逐渐暴露出治理问题,尤其是在第二代与第三代接班人手中,企业调味品“龙头老大”的地位,变得摇摇欲坠。

先说王太白吧,在英国留学期间,他以炫富闻名,豪车成堆,挥金如土,归国后,他不满传统的香料经营模式,野心勃勃地进军房地产和金融领域。

他在曼彻斯特的房产项目因金融危机损失惨重,导致资金链断裂,被迫变卖豪车填补资金缺口。

第二代掌门人王银良尝试通过餐饮领域带动调料销量,2009年,他在郑州开设首家火锅店,并计划连锁500家。

这个跨界尝试因经营不善而惨败,在金融、房地产、啤酒、造纸等多个领域的冒险扩张,也导致了巨大的资金压力,并逐渐削弱了十三香在调味品主业的竞争力。

不只是企业的发展收到阻碍,随着“王守义十三香”声名鹊起,各类“十一香”“十八香”“二十六香”层出不穷,假冒伪劣产品让消费者难以分辨,严重影响了品牌形象。

而且家族内部因为权力之争,导致企业在治理上问题重重,进一步削弱了市场竞争力。

市场变迁与新兴竞争对手

进入21世纪,调味品行业竞争愈发激烈,王守义十三香逐渐显得疲态尽显,2009年起,中国外卖市场快速崛起,大众对家庭烹饪调味品的需求有所下降,这对以家庭消费者为主的十三香是巨大冲击。

以鸡精为代表的调味品品牌占据了半壁江山,以香菇酱为代表的新兴品牌异军突起,凭借年轻化营销迅速吸引了消费者。

十三香因营销策略落后、创新能力不足,被推向市场边缘,一度遭遇网友质疑是否已经没落。

十三香还能“香”多久?

王守义十三香曾经是调味品行业的先驱,从家族秘方到创新包装,王守义坚持质量第一,从薄利多销到品牌营销,十三香引领了调味品行业的发展潮流。

可是随着时代的发展,十三香的品牌形象在年轻消费者中缺乏吸引力,与消费者的距离逐渐拉大,吃了这么多年了,就是再好吃的十三香大家也会吃腻的,王守义十三香没有发展新的口味,也正是他衰败的原因之一。

而家族继承人们毫无节制的在别的领域投资,但是却并没有什么收获,这更是让本就不富裕的企业雪上加霜。

如果王守义十三香要继续“香”下去,还是需要回归初心才行,专注调味品领域的创新,开发符合现代消费者需求的新产品才是他们要做的“正事”

除了继续从前的线下销售渠道之外通过社交媒体和电商渠道,将品牌形象重塑为年轻消费者所喜爱的样子。

同样都是家族企业,但是老干妈做的就比王守义的企业要强上不少,学习老干妈等品牌的国际化经验,将十三香推广到海外市场,这或许才是解决问题的关键。

结语

王守义十三香从白手起家到成为行业巨头,再到因多元化和内部斗争而陷入困境,展现了家族企业发展的曲折历程,不得不说王守义老爷子的名号,确实是一个金字招牌。

虽然它的光环逐渐褪去,但只要能够调整方向、坚持创新,它仍然有希望在激烈的调味品市场中找回昔日的辉煌,王守义老爷子的遗训或许是最佳答案,回归初心,专注主业,才能让这股“香味”长存不衰。

信息来源:

大河网——十三香拒绝上市背后有何考量

人民资讯——从开创历史,到持续被边缘化,王守义十三香为何不“香”了?

华韬商略——不上市不干地产,孙子低调接班豪车换雪佛兰

澎湃新闻——王守义十三香,还能香多久?