长征路上,周恩来机智救下他,42年后,他成副国级其子也是副国级

世人皆知廖仲恺是国民党左派领袖,是孙中山的挚友,却鲜有人知他的儿子廖承志在红军长征途中,曾险些丧命。1936年的一个夜晚,在四川某地的一顶帐篷里,周恩来和一位年轻人的对话,改变了这位革命者的命运。这个被周恩来救下的年轻人,此后为新中国的建设立下汗马功劳,42年后,他登上了令人艳羡的高位。更令人称奇的是,他的儿子也继承父志,后来同样身居高位。这对父子,到底经历了怎样跌宕起伏的人生?那个特殊的夜晚,周恩来又是用什么样的智慧,化解了这场危机?

一、烈士之子的革命路

1908年的广州,正值革命风云激荡之际。廖仲恺夫妇迎来了他们的长子廖承志。取名"承志",寓意继承父母的革命志向。这个名字,仿佛就注定了廖承志日后的人生轨迹。

彼时的廖仲恺,正与孙中山一道为革命事业奔走。作为同盟会的重要成员,廖仲恺不仅出钱出力,更将自己的住所变成了革命者的秘密联络点。小廖承志从小就在这样的环境中耳濡目染,经常能看到父亲与各路志士在家中密谈,或是连夜赶往各地联络革命事宜。

他的母亲何香凝,更是一位了不起的女革命家。她不顾世俗偏见,成为同盟会第一位女会员。平日里,何香凝不仅要照料年幼的廖承志,还要为往来的革命者们准备饭食,掩护他们的行踪。在这样的家庭氛围中,年幼的廖承志已经开始懂得什么是革命,什么是理想。

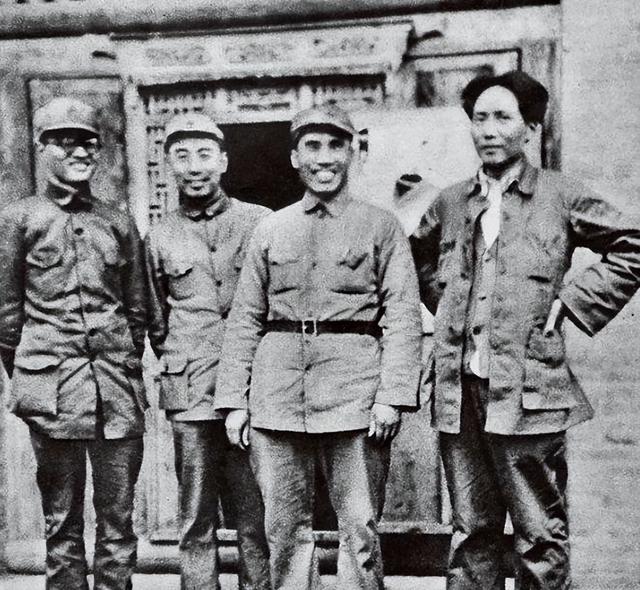

1924年春天,广州城内一场重要的会面,让16岁的廖承志第一次见到了周恩来。那天,身为黄埔军校政治部主任的周恩来,来到廖家与廖仲恺商讨国共合作事宜。在客厅的一角,少年廖承志默默注视着这位年轻有为的共产党人,没想到这一面,竟成了他日后命运的转折点。

然而,命运无常。1925年8月20日,这个炎热的下午,在广州市政府门前,几声枪响打破了宁静。廖仲恺遭到暗杀,倒在了血泊之中。噩耗传来,全城震动。当天下午,周恩来便赶到医院。看着躺在病床上的廖仲恺,周恩来握着他的手,久久无言。

父亲遇害后,17岁的廖承志并没有被悲痛击倒。他看到了母亲何香凝的坚强,看到了父亲的同志们依然在为革命奋斗。周恩来亲自参与组建"廖案检察委员会",誓要查明真相。这些都让年轻的廖承志明白,革命之路从来就不是一帆风顺。

1927年,蒋介石发动"四一二"政变,大肆屠杀共产党人和进步人士。廖承志目睹了国民党右派的背信弃义,也见证了共产党人在逆境中的坚持。这一年,他作出了人生中的重要抉择——前往日本留学。在那里,他不仅要寻求真理,更要延续父亲未竟的革命事业。

这个选择,让廖承志的人生翻开了崭新的一页,也为他日后加入中国共产党埋下了伏笔。从烈士之子到革命者,廖承志用行动传承着父辈的遗志,走上了一条与父亲既相同又不同的革命道路。

二、从海外到红军

1927年深秋,廖承志踏上了开往日本的轮船。在东京的留学生活中,他结识了不少志同道合的进步青年。他们经常聚在一起讨论中国的时局,探讨救国之道。在这些讨论中,马克思主义的思想逐渐影响着廖承志。

1928年春天,在东京的一间简陋公寓里,廖承志正式加入了中国共产党。入党后,组织很快就给他安排了重要任务:前往汉堡,开展海外工人运动。当时的汉堡港是欧洲最重要的港口之一,大量中国海员在此工作。这些海员的处境艰难,常常遭受歧视和剥削。

在汉堡,廖承志以"国际海员工会"执委的身份,开始了他的海外革命工作。他和同志们一起建立了汉堡国际海员码头工人总工会俱乐部,为中国海员提供帮助。这个俱乐部不仅是海员们的联络站,更成为传播革命思想的重要阵地。

工作之余,廖承志还要学习德语,了解欧洲工人运动的历史。在这期间,他亲眼目睹了德国工人阶级的斗争,这些经历让他对革命有了更深刻的认识。1930年,组织决定派他到莫斯科中山大学深造。

在莫斯科的一年时间里,廖承志系统地学习了马克思列宁主义理论。课余时间,他经常去参观十月革命的遗址,了解苏联社会主义建设的经验。这段经历为他日后的革命工作打下了坚实的理论基础。

1931年,组织又派他前往荷兰鹿特丹。在这里,廖承志担负起建立中华全国总工会西欧分会的重任。他走访码头,深入华人社区,发动工人,组织工会。在他的努力下,西欧分会很快就建立起来,成为联系欧洲华工的重要桥梁。

1932年初,一封来自中央的电报改变了廖承志的工作轨迹。组织号召他回国直接参加革命斗争。此时的中国,革命形势日益严峻,红军正在进行艰苦卓绝的斗争。

回国后,廖承志先是在中华全国总工会担任宣传部长,组织工人运动。但他始终关注着红军的战况,希望能够亲身参与武装斗争。1933年,机会终于来了。组织派他前往四川,加入了红四方面军。

在红军中,廖承志被任命为总政治部秘书长。他亲自参与制定政治工作条例,组织战士们的政治学习。然而,就在他全身心投入工作的时候,一场意想不到的风波正在酝酿。因为反对张国焘的错误主张,廖承志即将面临生死考验。这个从海外归来的革命者,在红军队伍中的考验才刚刚开始。

三、生死一线间

1936年深秋,红四方面军驻扎在四川北部。当时的红四方面军内部,因张国焘的分裂主义行为而陷入严重分歧。张国焘拒绝执行中央北上方针,坚持南下,这种错误决定引发了军内的激烈争论。

廖承志作为总政治部秘书长,坚决支持中央的北上方针。他多次在会议上据理力争,指出南下将使红军陷入被动。这种态度让他逐渐成为张国焘的眼中钉。一天晚上,张国焘突然下令将廖承志逮捕,并诬陷他是"里通外国的特务"。

在当时的形势下,这样的罪名足以致命。廖承志被关押在一间简陋的农舍里,每天都要接受审讯。审讯者企图让他承认是"特务",但廖承志始终不肯屈服。关押期间,看守人员故意减少他的食物供应,有时甚至不给他水喝。

就在形势最为危急的时候,消息传到了周恩来耳中。当时周恩来正在陕北,得知廖承志的处境后,立即采取行动。他首先通过电报,提醒张国焘不要轻举妄动。同时,他派人秘密接触看守廖承志的人员,告诉他们廖承志的真实身份和家庭背景。

周恩来在电报中特别提到,廖承志是已故的廖仲恺的儿子,何香凝的长子。廖仲恺生前是孙中山的重要助手,他的遇害在全国引起巨大震动。何香凝更是德高望重的革命前辈。如果廖承志在红军中出事,将会造成极其恶劣的政治影响。

这个消息传开后,看守人员的态度立即发生了变化。他们开始善待廖承志,偷偷给他送来额外的食物和水。与此同时,周恩来还派人联系了张国焘身边的几位老同志,请他们从中周旋。

在周恩来的多方斡旋下,张国焘最终不得不改变主意。1936年11月的一个夜晚,廖承志被秘密释放。为了确保他的安全,组织立即安排他离开红四方面军,转移到陕北。

这次生死经历,让廖承志更加坚定了跟随党中央的信念。到达陕北后,他向中央详细汇报了红四方面军的情况。这些信息为后来统一红军指挥、纠正张国焘错误提供了重要参考。

值得一提的是,在廖承志被关押期间,他的母亲何香凝正在香港开展统一战线工作。她并不知道儿子正处于危险之中。直到多年后,廖承志才将这段经历告诉母亲。何香凝得知真相后,对周恩来的及时援手深表感激。

这次危机的化解,不仅保住了一位重要干部的生命,更避免了一场可能影响党的统一战线的政治风波。周恩来在处理这件事时展现出的政治智慧,再次证明了他是一位卓越的革命家和外交家。

四、建国后的重要任务

1949年新中国成立后,廖承志被任命为中央人民政府外事部副部长。他的第一项重要任务就是筹建新中国第一所外国语学校。在北京市东郊的一片荒地上,廖承志带领工作人员日夜奋战,仅用三个月时间就建成了北京外国语学校的第一期工程。

1952年,一个更具挑战性的任务摆在廖承志面前。党中央决定派他前往日本,负责中日民间外交工作。当时的日本仍在美国占领下,中日两国尚未建交。廖承志必须以"非官方"身份在日本开展工作。他以中日贸易促进会会长的身份多次访日,在日本各界广交朋友。

在东京,廖承志经常出入各种场合。他不仅与日本政界人士会面,还经常参加文化界的活动。1953年春天,他在东京一场书画展上结识了多位日本艺术家。通过这些艺术家,他又认识了更多关心中日友好的日本民众。

1954年是中日贸易特别繁忙的一年。廖承志带领团队,与日本方面签订了多个贸易协议。这些协议虽然规模不大,却为日后的"LT贸易"奠定了基础。所谓"LT贸易",就是以廖承志和日本贸易商高崎达之助的名字首字母命名的中日贸易方式。

1962年,廖承志在周恩来的支持下,与日本方面签署了著名的"廖高协议"。这个协议突破了当时的政治限制,开创了一种独特的半官方贸易模式。通过这种方式,中日两国的经贸往来得以持续发展。

除了对日工作,廖承志还负责处理华侨事务。1956年,他出任国务院侨务办公室主任。在这个岗位上,他提出了许多创新性的工作方法。比如,他建议在广州设立华侨接待站,为回国探亲的华侨提供便利。

1959年春节前夕,廖承志在广州接见了一批从印尼回国的华侨。他详细了解了他们在国外的生活状况,并亲自协调解决他们回国后的安置问题。在他的推动下,许多沿海城市都建立了华侨农场,为回国华侨提供就业机会。

1963年,中国驻印尼使馆收到一封特殊的信。一位在印尼经商的华侨遇到困难,向祖国求助。廖承志立即责成相关部门研究对策,最终通过多种渠道帮助这位华侨渡过难关。这种事例在当时并不少见,廖承志始终把维护海外华侨利益作为重要工作。

在处理这些繁杂事务的同时,廖承志还要经常接待来自各国的访问团。他的工作日程常常排得很满,有时一天要见好几批客人。1965年夏天,他在一周之内先后接待了来自日本、印尼和马来西亚的三个代表团,每次会谈都持续数小时。

廖承志的外交工作方式既讲究原则,又富有灵活性。他善于在复杂的国际关系中找到突破口,为新中国的外交事业做出了重要贡献。特别是在中日关系正常化过程中,他的工作发挥了不可替代的作用。

五、中日建交与晚年

1971年是中日关系史上具有转折意义的一年。这一年9月,已经退出联合国的日本开始重新审视对华政策。廖承志作为中方代表,在这一时期频繁往返于北京和东京之间,为中日建交进行铺垫工作。

1972年7月,廖承志在北京会见了日本前首相田中角荣的特使。会谈中,双方就建交问题进行了深入交流。廖承志提出了中方关于建交的三项原则:承认中华人民共和国政府是中国唯一合法政府、台湾是中国领土不可分割的一部分、日本应对过去的侵华战争表示反省。

同年9月25日,田中角荣访华,中日两国正式建交。在建交仪式上,廖承志作为中方代表团成员出席。这一刻,他见证了自己二十年来为之奋斗的目标终于实现。建交后,他被任命为中日友好协会会长,继续推动两国民间交流。

1973年,廖承志组织了首个赴日本访问的中国文化代表团。代表团携带了大量中国文物,在东京、大阪等城市举办展览。这些展览吸引了数十万日本民众参观,对促进两国文化交流起到了重要作用。

1974年春天,廖承志在北京接待了一个特殊的日本访问团。这个团由他在战前东京留学时期的同学组成。老同学们带来了当年的照片和信件,这些珍贵的资料后来被收入中日友好交流史料馆。

1975年,廖承志提出了"以民促官"的工作思路。他认为,即使在政府层面出现分歧时,也要保持民间交流的延续性。这一年,他组织了多个中日青年交流项目,为两国青年搭建了沟通的桥梁。

1976年初,廖承志的身体状况开始恶化。但他仍然坚持工作,继续接待来访的日本友人。4月,他最后一次主持中日友好协会的工作会议,讨论了下一阶段的交流计划。

6月6日,在北京医院的病房里,廖承志完成了他最后一份工作报告。这份报告详细总结了中日民间交流的经验,并对未来工作提出了建议。报告中特别强调要重视培养年轻一代的外交人才。

6月10日,廖承志因病去世。消息传出后,日本各界人士纷纷表示哀悼。东京、大阪等地的友好团体举行了追悼会。许多与他共事过的日本友人专程来北京参加追悼会,表达对这位中日友好使者的敬意。

廖承志去世后,他生前主持建立的中日友好交流机制继续发挥作用。他培养的许多外交人才在中日关系中发挥了重要作用。他提倡的"以民促官"方针,也成为中日关系发展的重要经验。

在廖承志去世后不久,日本政府追授他"旭日大绶章",以表彰他对中日友好事业的贡献。这是日本政府授予外国人的最高勋章之一。这个勋章和他生前获得的其他奖章,都被收藏在北京的中国外交史料馆内。