引言:

1927年的南昌,风云突变。国民党反动派的"四一二"、"七一五"两次屠杀,让中国共产党认清了武装斗争的必要性。在这个炎热的夏天,周恩来、朱德、贺龙、叶挺等人齐聚南昌,誓要打响武装反抗国民党的第一枪。三十年后的1957年,解放军报社为纪念建军三十周年,拟定了一份南昌起义领导人名单。当这份将朱德排在第二位的名单送到老人面前时,这位中国人民解放军的缔造者却坚持要求将自己排到最后。这个看似简单的细节,折射出一代军事家的为人品格,也揭示了一段鲜为人知的历史真相。

文章大纲:

一、革命形势与南昌起义的历史背景

国民党反动派的血腥镇压

共产党认识到武装斗争的重要性

南昌起义的策划与准备

二、朱德在南昌起义中的实际角色

以南昌公安局长身份从事情报工作

成功预警起义计划泄露

协助调整起义时间,确保行动成功

三、1957年名单排序争议始末

解放军报社拟定领导人排名

朱德要求将自己排到最后

最终确定的排名顺序及原因

四、朱德的革命精神与人格品质

南昌起义后的重要贡献

实事求是的革命作风

谦逊低调的人格魅力

对后人的启示与影响

57年朱德审核南昌起义干部名单,摇着头对工作人员说:把我排最后

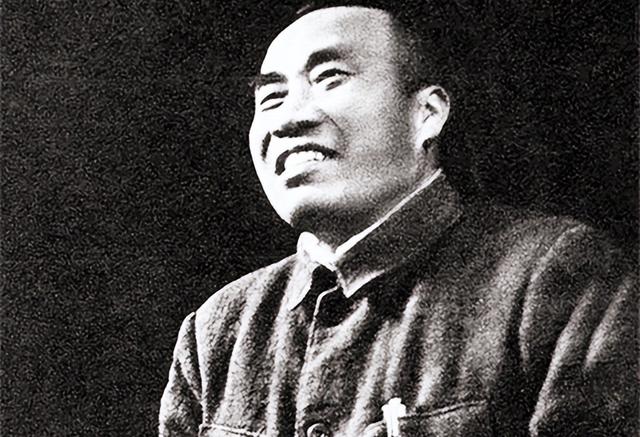

1927年的南昌,风云突变。国民党反动派的"四一二"、"七一五"两次屠杀,让中国共产党认清了武装斗争的必要性。在这个炎热的夏天,周恩来、朱德、贺龙、叶挺等人齐聚南昌,誓要打响武装反抗国民党的第一枪。三十年后的1957年,解放军报社为纪念建军三十周年,拟定了一份南昌起义领导人名单。当这份将朱德排在第二位的名单送到老人面前时,这位中国人民解放军的缔造者却坚持要求将自己排到最后。这个看似简单的细节,折射出一代军事家的为人品格,也揭示了一段鲜为人知的历史真相。

革命烽火映南昌 武装斗争启新章

1926年的中国正处于北伐战争时期,国民党内部对共产党的态度日渐分化。一部分人主张联手救国,另一部分人却心怀歹意,图谋着彻底清除共产党。

随着汪精卫与蒋介石的权力之争愈演愈烈,国民政府分裂成广州、南京两个政权。这种一国两府的局面,为中国革命蒙上了一层阴影。

蒋介石掌控的南京国民政府开始实行"清党"政策,在"四一二事变"中大规模屠杀共产党人和爱国群众。这场血腥清洗给共产党造成了毁灭性打击,党员人数锐减。

共产党一度将希望寄托在汪精卫领导的广州国民政府身上,认为他与蒋介石立场不同。然而事实证明,这只是一场幻想。

汪精卫表面上对共产党人友好,实则与蒋介石同流合污。他很快发动了"七一五反革命事变",对不听从其号令的共产党人进行了又一轮屠杀。

两次血的教训让共产党认识到,没有自己的武装力量,革命就无法进行到底。正是在这样的背景下,我党领导人李立三提出了"暴力回应暴力"的主张。

李立三到达南昌后,通过实地考察,提议在南昌发动武装起义。虽然这一提议未得到共产国际支持,但当时的形势和条件都十分有利。

贺龙和叶挺的军队恰好驻扎在南昌附近,这些忠诚的革命力量为起义提供了坚实基础。经过反复讨论,南昌起义的决定最终确定下来。

此时的南昌地区,国民革命军第二方面军是主要驻军。虽然军中将领大多是国民党员,但也有不少进步军官暗中支持共产党。

位于武汉的周恩来接到中共中央指示,被派往南昌领导这次起义。在他的组织下,一支强大的革命力量正在悄然集结。

这支队伍中,有刚被授予中将军衔的贺龙,有在南昌担任公安局长的朱德,还有战功卓越的刘伯承。他们都抛弃了个人前程,毅然选择了革命道路。

一场改变中国历史进程的武装起义,就这样在南昌这片热土上酝酿着。这不仅是共产党人的觉醒,更是中国革命史上的重要转折点。

解放军报社献礼 名单引发争议

1957年夏,北京的解放军报社正在紧锣密鼓地筹备建军三十周年的特刊。编辑部决定在特刊中刊登一份南昌起义领导人的名单,这个看似简单的工作却引发了一场特殊的讨论。

报社派出的工作人员带着拟定好的名单来到朱德同志的办公室。这份名单上,周恩来排在第一位,朱德排在第二位,贺龙、叶挺等人依次排在后面。

朱德同志仔细阅读了这份名单,脸上露出了不赞同的神色。他向工作人员详细讲述了当年南昌起义的真实情况。

在朱德的叙述中,1927年的南昌起义,周恩来同志确实是这次行动的总指挥。但在整个起义的组织过程中,每个人都发挥了重要作用。

叶挺同志当时是第十一军二十四师师长,他的部队是起义的主力。贺龙同志是第二十军军长,他的部队也在起义中发挥了关键作用。

朱德说道,自己当时只是南昌市公安局局长,在起义中的贡献远不及其他同志。他认为这份名单的排序并不符合历史事实。

工作人员试图解释说,这个排序是考虑到朱德同志后来在革命军事工作中的重要地位。但朱德坚持要求按照当时的实际情况来排列名单。

经过反复商议,朱德提出了一个建议:把自己的名字排在所有领导人的最后。这个提议让在场的工作人员都深受感动。

解放军报社的工作人员将朱德同志的意见带回报社,引发了编辑部的热烈讨论。大家都被这位老一辈革命家的谦逊品格所打动。

最终,报社采纳了朱德同志的建议,重新调整了名单顺序。这个决定不仅尊重了历史事实,也体现了共产党人实事求是的作风。

这份修改后的名单成为了建军三十周年特刊中的一个重要史料。它不仅记录了南昌起义的历史,也记录了一位革命家的高尚品格。

在此后的岁月里,这个小插曾被多次提起。人们从中看到的不仅是一个排名的变化,更是一位老一辈无产阶级革命家对历史负责的态度。

朱德同志的这个决定,为后人树立了一个光辉的榜样。它告诉我们,真正的革命家不在乎个人得失,而是把历史真实和革命事业放在首位。

这个发生在1957年的故事,成为了中国革命史上的一个生动注脚。它展示了中国共产党人不慕虚名、实事求是的优良传统。

军旗飘扬卅载 将军谦逊如昔

朱德同志对这份名单的态度,在解放军报社引起了强烈反响。编辑部的同志们纷纷回忆起这位老一辈革命家在历次重大历史时刻表现出的谦虚态度。

1955年授衔时,朱德就曾多次推辞元帅军衔。当时,党中央考虑到他在革命战争年代的卓越贡献,坚持要授予他这一崇高军衔。

建军三十周年前夕,许多单位都在准备隆重的纪念活动。各大报社、出版社都在收集整理相关的历史资料,其中就包括南昌起义的珍贵史料。

解放军报社的编辑们在查阅档案时发现,朱德同志在历次重要会议和文献中,从来不强调自己的历史功劳。他总是把功劳归功于党的正确领导和人民群众的支持。

在南昌起义三十周年纪念大会的筹备过程中,有人建议朱德同志作为主要发言人。但他推荐了其他同志,表示自己当年只是参与者之一。

朱德对南昌起义的每一个细节都记得很清楚。他向工作人员详细说明了当时每位领导同志的具体职务和贡献,展现出对历史的高度负责。

在讨论名单排序时,朱德特别强调了周恩来同志的重要作用。他说,没有周恩来同志的统筹指挥,南昌起义就不可能取得成功。

对于自己在起义中的角色,朱德表现得异常低调。他说,自己当时只是南昌市公安局局长,主要负责地方治安工作,在整个起义中只是发挥了辅助作用。

这种实事求是的态度,让解放军报社的同志们深受教育。他们看到,一位站在权力顶峰的军事家,依然保持着如此谦逊的品格。

在修改名单的过程中,编辑部的同志们多次征求朱德的意见。每次他都耐心解释,并强调要尊重历史事实,不能因为现在的职务高低来改变历史。

这种严谨的治学态度,在建军三十周年的其他纪念活动中也得到了充分体现。朱德要求所有关于南昌起义的文章和资料都要准确无误。

他说,建军三十周年不仅是一次庆祝,更是一次回顾历史、总结经验的机会。我们要把真实的历史传递给后人。

这种对历史负责的态度,影响了整个建军三十周年纪念活动的基调。各个单位在准备纪念材料时,都特别注意核实历史细节。

朱德同志的这种品格,在军队高级将领中产生了深远影响。许多将领都表示,要学习朱德同志不居功自傲、实事求是的精神。

这个发生在1957年的故事,成为了一堂生动的党性教育课。它告诉我们,一个真正的共产党人,必须时刻保持谦虚谨慎的作风。

军史留真迹 精神代代传

经过反复修改和斟酌,这份载入史册的南昌起义领导人名单终于定稿。解放军报社按照朱德同志的建议,将这位老一辈革命家的名字排在了最后。

这个决定在军内外引起了广泛关注和讨论。许多人都从这个细节中看到了一位革命前辈的崇高品格,也看到了中国共产党人追求真理、不图虚名的优良传统。

建军三十周年纪念特刊发行后,得到了社会各界的一致好评。特别是关于南昌起义的这份历史文献,成为了党史研究的重要资料。

这份名单的背后,折射出的是一段鲜为人知的历史真相。它告诉人们,在革命战争年代,每个革命者都在为理想奋斗,都贡献出了自己的一份力量。

随后的岁月里,这个故事被不断传诵。它成为了军队政治教育的生动教材,也成为了干部培训中常常提及的典型案例。

解放军报社的这次经历,为军队新闻工作树立了一个标杆。新闻工作者们明白,忠实记录历史、尊重历史真实,才是最重要的职责。

在此后的军队建设中,朱德同志的这种精神得到了广泛传承。许多军队干部都以此为镜,在工作中保持谦虚谨慎的作风。

这种精神不仅影响了军队,也影响了整个社会。它告诉人们,真正的伟大不在于地位的高低,而在于对历史和真理的态度。

时至今日,这个发生在1957年的故事依然常被提起。它像一面镜子,照出了什么是真正的革命精神,什么是共产党人应有的品格。

在军队的政治教育中,这个故事被编入了教材。教员们用这个事例告诉官兵们,一个真正的军人,应该像朱德同志那样,实事求是,不慕虚名。

每年建军节,各大媒体都会回顾这段历史。这个故事也成为了革命传统教育的重要内容,激励着一代又一代人。

朱德同志的这种精神,在军队高级将领中产生了深远影响。许多将领都表示,要把这种优良传统一直传承下去。

这个故事也被写入了党史教育材料。它向后人展示了中国共产党人的政治品格和价值追求。

在建军九十周年之际,有媒体专门回顾了这段往事。记者们发现,这个简单的故事依然能够打动人心。

这个故事的传播范围,早已超出了军队系统。它成为了一个广为流传的典型案例,展示了中国共产党人的政治本色。

这就是一个名单背后的故事,一个关于真理和品格的故事。它告诉我们,真正的革命者,永远把真理和事业放在个人得失之上。